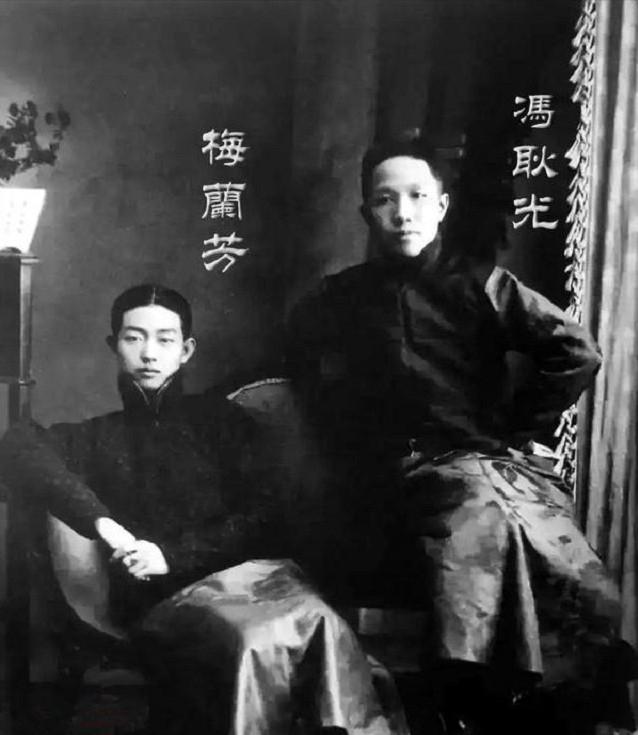

以前戏子给权贵卖艺又卖身都是惯例,像梅兰芳就是被冯耿光赎出来的,甚至还不停花重金给梅兰芳买大别墅,请名师。[凝视] 一代宗师梅兰芳的成名路,远比我们想象的更加复杂,在那个动荡的民国年代,戏子们表面风光,实际上却活在重重枷锁之中...... 1912年冬天,14岁的梅兰芳在杨小楼的堂会上唱《玉堂春》,台下坐着的中国银行总裁冯耿光一眼就看中了这个眉清目秀的少年。不久后,冯耿光花了3000大洋把梅兰芳从“云和堂”赎了出来。 这3000大洋在当时是什么概念?能在北平买30套四合院。但这笔钱买断的不是房产,而是一个少年的人身自由。从此,梅兰芳的命运就与这位银行家紧紧绑在了一起。 冯耿光确实是个懂戏的人,他给梅兰芳请来了最好的老师,王瑶卿教身段,齐白石教书画,连戏服都要按照宫廷规格制作。这种栽培看起来很用心,但本质上还是把人当成了私人物品。 当时北平的戏班大多如此,有档案记载,70%的戏班都要依附权贵才能生存。戏子们表面上是艺术家,实际上更像是有钱人的附庸。 1919年梅兰芳第一次到上海演出,轰动全城,但繁华背后,权贵们对戏子的轻慢态度时有发生。散戏后的包厢里,商界大佬们把戏子当成消遣品,随意调戏。 更残酷的是经济剥削,当红武生杨小楼唱三天戏能挣800大洋,但要上交600给“干爹”张勋。这种盘剥逼得戏子们想尽办法反抗。 程砚秋为了摆脱控制,苦练太极拳强身健体,结果无意中创造出了“程派”的沉稳身段。荀慧生更是在酒席上故意打碎名贵瓷器,用自毁的方式换取自由。 梅兰芳的处境稍好一些,但也谈不上真正的自由,1924年他访问日本前,冯耿光一口气投入十万大洋包装宣传。这笔钱相当于中国银行全年利润的五分之一。 1930年梅兰芳访美时,冯耿光甚至抵押了自己在北京的宅院来筹钱。这种“慷慨”的背后,是对梅兰芳更深层次的控制。 最让人心疼的是1935年的苏联巡演,梅兰芳在莫斯科突然发高烧,冯耿光却逼他打止痛针上台。梅兰芳在日记里写道:“今日妆毕呕吐,冯公曰戏比天大。”这句话背后的无奈和痛苦,隔着近百年都能感受到。 那个年代的戏子们压力有多大?1930年代的统计显示,北平注册的伶人中,相当一部分都患有心理疾病,有些甚至尝试轻生。梨园行表面的繁华,掩盖不了内心的绝望。 梅兰芳的应对方式很聪明,他把自己打造成独一无二的“符号”,创立了“梅派”唱腔。这不仅是艺术追求,更是生存策略。他故意把《贵妃醉酒》的唱腔调高了五度,让那些权贵们再也无法轻易模仿。 这种挣扎一直持续到1949年,新中国成立后,周恩来亲自批示成立戏曲改进局,第一件事就是废除控制戏班的黑中介。1950年,梅兰芳在动员会上哽咽着说:“现在才敢说,戏子是人民艺术家。” 从梅兰芳的经历可以看出,民国时期的戏子们虽然表面风光,但实际上缺乏基本的人身自由和经济独立。他们的才华被包装成商品,人格被践踏成玩物。 即使是梅兰芳这样的大师,也要在金丝笼中度过大半生,他的成功不仅来自天赋和努力,更来自在困境中的坚持和智慧。 这段历史提醒我们,艺术家的尊严需要制度保障,不能仅仅依赖个人的恩惠。只有在真正平等的环境中,艺术才能绽放出最美的光芒。 你觉得现在的娱乐圈明星们,还会遇到类似的困境吗? 信源: 京报网——他是梅兰芳的“投资人”、“经纪人”与一生挚友,一生中两件事令其光辉……;新民晚报——梅兰芳和“一号梅党”