学校处理李欣莳事件的逻辑,实际上是一个复杂的权力、情感、与政治的交织过程。这个处理不仅仅是一个普通的校纪问题,而是一个涉及到**政治正确性**、**舆论管理**和**集体利益保护**的决策。我们可以从以下几个层面深入分析学校做此处理的逻辑:

---

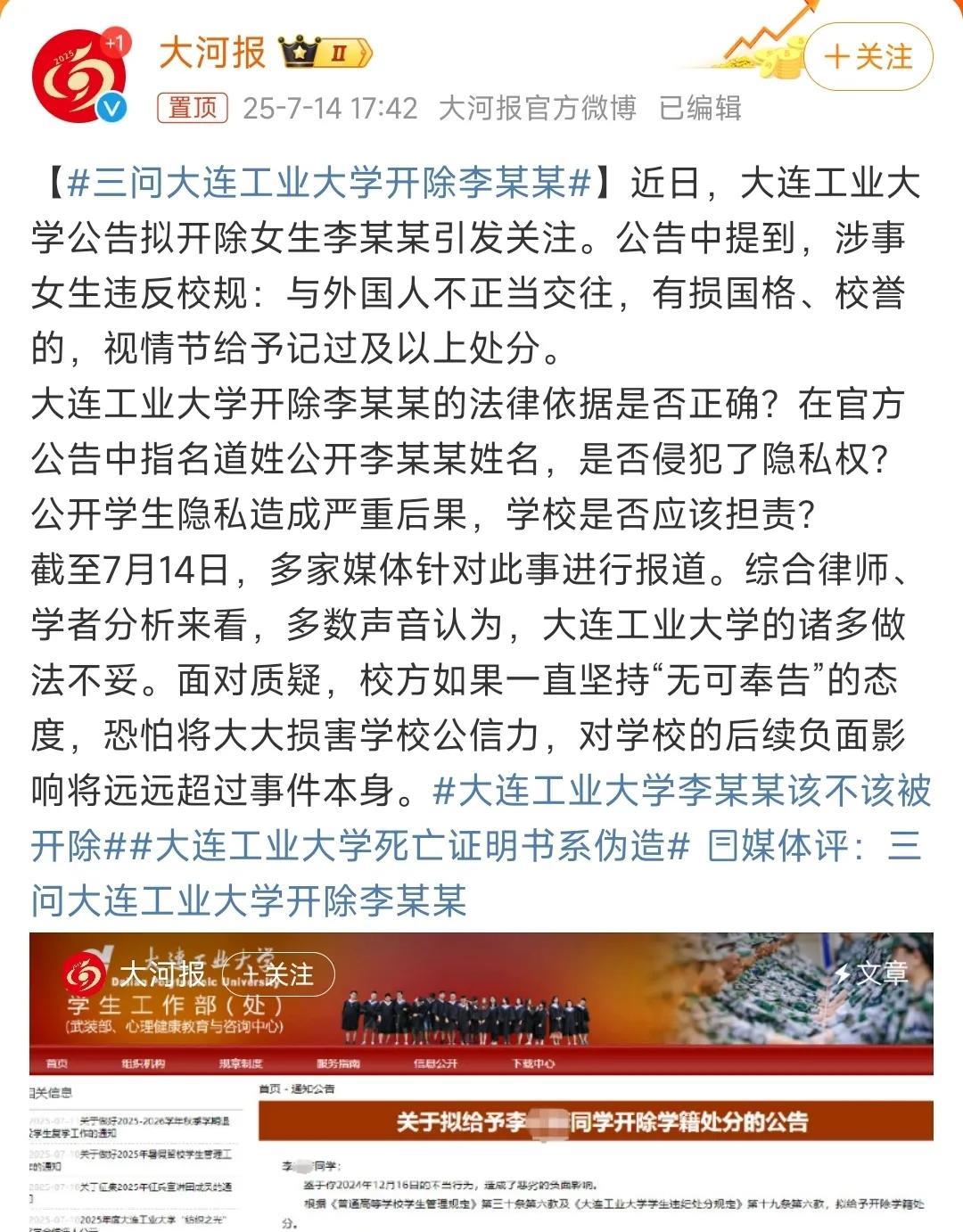

【一】 **应对舆论压力的反应:以政治正确性为首要**

🟠 **学校的首要目标:维护学校形象与稳定**

* **迅速应对公众情绪**:学校的决策反映了对**公众舆论**的强烈反应。在信息化时代,网络舆论的暴发力极强,尤其是涉及敏感话题时,公众情绪的失控会对学校造成极大压力。因此,学校必须迅速做出反应,以免成为舆论的攻击目标。

* **控制“负面形象”**:在此事件中,学校面临的挑战是如何处理一个引起公众高度关注且带有高度敏感性的事件。选择开除李欣莳,学校意图以一个具有象征意义的处罚来**遏制舆论的进一步发酵**,并避免自己被视为容忍“损害国格”行为的机构。

---

【二】 **以规章制度为依据:法律与规章的运用**

🟠 **法律依据:学校行为的合法性与规范化**

* **用校规“合法化”处理决定**:学校选择依据一项看似合理的校规,即“与外国人不正当交往、损害国格的行为”作为开除理由,**从程序上为校方行为提供合法性依据**。虽然这一条规定在情感层面上可能引发争议,但从法律程序角度看,它符合教育部的要求,确保学校的行为在形式上没有违规。

* **旷课失联的规章依据**:根据校方公告,李欣莳在事件发生后失联长达四个月,未向学校请假。根据教育部的规定,学生若无故旷课超过两周,学校有权予以退学。因此,学校完全有可能以“失联”作为一个充分且合法的理由开除她。

但学校选择使用“有损国格”作为主要理由,实际上是通过**情感化**的方式回应舆论的压力。通过强化民族情绪的口号,学校的决定看似更具政治正确性,符合更广泛社会情感的需求。

---

【三】 **情感与政治考量:高风险的舆论治理**

🟠 **政治与情感的平衡:避免潜在风险**

* **政治正确性至上**:对于中国这样的国家而言,学校不仅要面对学术和管理层面的压力,还要应对复杂的**政治环境**。在面对民族情绪的强烈反弹时,学校的选择反映了对**政治正确性**的深刻关注——即使它可能违背了某些法律条文或教育原理。学校选择用\*\*“有损国格”**这一表达,更多是出于**政治稳定\*\*的考量。

这一决定说明学校更看重社会层面的舆论导向,而不是单纯的法律或教育原则。这种政治敏感性实际上是对可能引发的社会风险的预防措施,尤其是对**学校品牌、名誉的保护**。在中国的政治环境中,某些问题可能不仅仅是法律或教育问题,更是**国家与民族情感的问题**。

---

【四】 **历史记忆的影响:校方的“集体创伤”**

🟠 **历史创伤的“记忆”**:避免重蹈覆辙

* **兽兽门事件的阴影**:大连工业大学(前身为大连轻工业学院)在2010年曾卷入“兽兽门”事件,这起事件给学校带来了极大的社会舆论压力和负面影响。此事件中的\*\*“私人视频”\*\*被前男友泄露,导致了广泛的社会关注与批判。即便过了十多年,学校依然对这一事件心有余悸,并深受其“创伤”的影响。

* **“集体PTSD”的反应**:正如该视频分析中所提到的,学校对李欣莳事件的处理,部分受到过去\*\*“兽兽门”**事件的影响。在那个事件中,学校因管理不当而遭受广泛指责,这对校方管理层造成了心理阴影。因此,学校在此次处理过程中选择了一种**极端反应\*\*,以避免再次陷入类似的舆论漩涡。

---

【五】 **性别与道德的文化层面**

🟠 **性别道德的文化压迫:女性的行为被政治化**

* **女性行为的政治化与民族化**:在中国的传统文化中,女性的私生活常常被社会与家长看作“家庭”与“国家”的一部分,女性的行为不仅仅代表个人,也被赋予“国家荣誉”的象征。而对于男性行为的评判则相对宽松,甚至可被视为“个人选择”。

* **对女性私生活的道德审判**:李欣莳的行为在某种程度上触及了中国社会对于女性行为的严格道德审视。她的“外遇”行为被看作不仅仅是个人的道德问题,也被认为是在“背叛”社会与民族,尤其是她的行为引发了民族情绪的强烈反应。因此,学校的处理不仅仅是对学生纪律问题的回应,更是对**社会文化与道德的维护**。

---

【六】 **总结:学校的处理逻辑**

1. **舆论压力的管理**:学校的首要目的是尽快平息舆论,防止事件扩散,对学校声誉和社会稳定带来更大风险。

2. **政治正确性**:学校的处理带有强烈的政治性,其决策更多是为了**维护国家利益与社会情绪**,而非单纯依照法律和校规。

3. **历史创伤的反应**:过去“兽兽门”事件的阴影,促使学校在此次事件中采取更加严厉的手段,以避免再度陷入社会风波。

4. **性别与文化背景**:李欣莳作为女性的行为被社会政治化和民族化,学校的处罚实际上反映了性别和文化道德的双重标准。

综合来看,学校的处理方式是政治、安全、舆论和文化多个因素的综合考虑结果。在当前的中国社会环境中,这种决策可能是学校最为理性的选择,但它也暴露了中国教育体系在**个体权利**与**集体利益**之间的巨大张力。

![发现一个残酷的现实,教辅机构真的是不愿意收成绩太差的孩子[汗]女儿说班里有个](http://image.uczzd.cn/3108206797144548703.jpg?id=0)

不如归去

关于所谓性别和道德要求双标的问题:我们当然是支持男女平权的,但是由于历史的和现实的不同,强硬的要求男女完全的一致,至少短期内只能是个理想。男女承担了不同的社会责任,当然也要承担不同的社会义务:你看看部队里有多少女性?为什么大家对此毫无异议?社会分工角色不同,只能说法律角度的社会义务上必须一致(那是一个社会的最低标准),而现实中强求一致是荒谬的。

不如归去

作者香蕉,三观不正,有做胡适精卫的潜力[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]