1912年新婚夜,17岁的徐悲鸿厌恶地看着新娘,随即吹灭蜡烛将她扑倒。儿子出生后,徐悲鸿给他取了个晦气的名字。可当他发现儿子居然有绘画天赋时,他后悔不已。

1912年冬,江苏宜兴的乡间小院,夜色如墨。十七岁的徐悲鸿站在新房门口,盯着摇曳的红烛,胸口像堵了块石头。屋里,十六岁的程季英低头坐在喜床上,红盖头下的脸庞模糊不清。屋外,锣鼓声渐弱,宾客散去,只剩冷风拍打木窗的吱吱声。

徐悲鸿攥紧拳头,推门而入,吹灭蜡烛,黑暗吞噬了一切。他心底的抗拒,像潮水般涌来,却又被现实压得死死的——这桩父母之命的婚姻,他逃不掉。

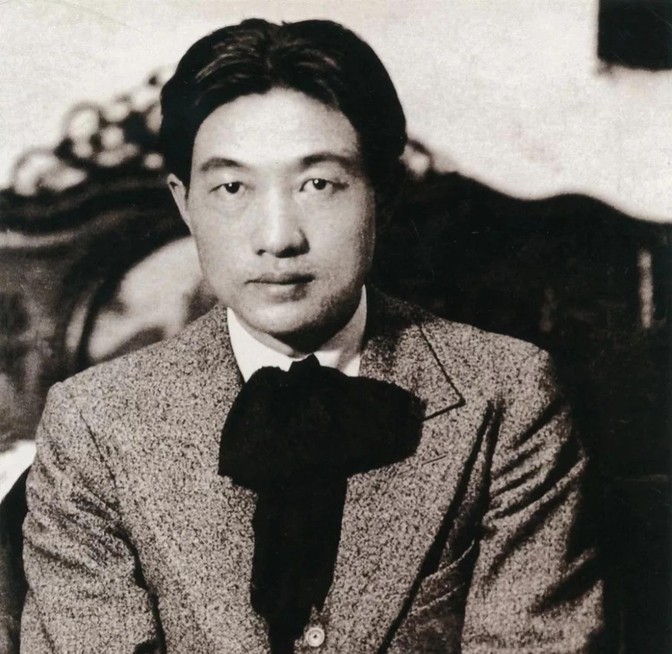

这场婚礼不是开始,而是枷锁。徐悲鸿,出生于1895年的贫寒之家,从小跟着父亲徐达章学画,九岁便能临摹吴友如的线条,画出水牛与野鹅的灵动。他天赋过人,却也早早懂得生活的重担。1912年,清王朝刚倒台,民国初建,社会动荡,宜兴乡下的日子更显艰难。

徐达章靠卖画和教书维生,家中常靠典当度日。父母为他定下这门亲事,图的是程家地主的几分薄田,能让日子好过些。可徐悲鸿不甘心,他已在上海见识过西洋画的笔触,听过新思想的激荡,包办婚姻在他眼里,是旧时代的镣铐。 新婚夜的沉默,成了他与程季英关系的缩影。婚后,他几乎没在家待过,匆匆返回上海,投身艺术的追逐。

1913年,程季英生下儿子,徐悲鸿远在千里之外,只捎回一个名字:徐劫生。有人说他借此发泄对婚姻的怨气。程季英独自在乡下,守着孩子和公婆,日子清苦。徐悲鸿呢?他在上海街头卖画,住廉价旅馆,饿了就啃冷馒头,省下每一分钱,只为考进震旦大学,学法语、画西洋画。他的心,早已飞向更广阔的世界。

几年后,徐悲鸿偶然回乡,意外发现四岁的劫生拿着炭条,在院子里画山水。孩子的线条稚嫩却有力,隐约有几分他的影子。他愣住了——这个被他冷落的儿子,竟有如此天赋。他蹲下身,想教孩子几笔,却不知从何下手。

1919年,徐悲鸿终于争取到公费留学的名额,踏上法国的土地。在巴黎,他钻进卢浮宫,临摹伦勃朗和委拉斯凯兹,惊叹于欧洲古典主义的严谨。他在画室里彻夜不眠,画布上渐渐浮现奔腾的骏马,线条刚劲,充满力量。巴黎的艺术氛围让他如鱼得水,可他心底的裂痕却在扩大。

他开始回避一切关于宜兴的信件,甚至不愿听人提起“家”。他告诉自己,艺术是他的全部,家庭只会拖累梦想。

1927年,徐悲鸿从欧洲学成归来,已是名满画坛的青年才俊。他在南京国立中央大学任教,组织画展,推广写实主义。他的奔马图,笔力遒劲,寄托着他对国家复兴的期望。然而,这一年,他与程季英的婚姻走到了尽头。离婚时,他几乎没回老家,只通过信件了结了这段关系。

程季英带着劫生,靠亲戚接济,生活愈发困顿。 徐寿康七岁时,得了天花。宜兴的乡间缺医少药,程季英四处求医,却无济于事。孩子高烧不退,几天后便撒手人寰。徐悲鸿当时正在筹备一场画展,接到消息时,灵堂已设。他赶回宜兴,站在儿子的遗像前,久久无言。

那一刻,他想起四岁时劫生画的山水,想起自己曾许诺教他画画,却从未兑现。他攥紧拳头,指甲掐进掌心,悔意如刀。 程季英的健康也在悲痛中崩塌。她日渐消瘦,第二年便病逝。徐悲鸿再次回到老家,院子里空荡荡的,只有风吹过竹林的沙沙声。他站在程季英的坟前,脑海里浮现新婚夜吹灭蜡烛的瞬间。

那时的他,满心抗拒,只想逃离;如今,他却发现,自己失去的远比想象中多。 晚年,徐悲鸿常在课堂上感慨:“人不能只顾事业,忘了家人。”学生们听得出,他话里藏着沉重的过往。他的画作里,骏马依旧奔腾,却总带着一丝孤寂。

1949年,他成为中央美术学院院长,推广现实主义,留下1200多件作品。他的艺术,融汇中西,震慑人心,可他心底的遗憾,却从未消散。

1953年,徐悲鸿因脑溢血去世,58岁的生命戛然而止。他的奔马图,至今仍在诉说那个时代的激荡与挣扎。而劫生和程季英的故事,却像一幅未完成的画,永远留在了宜兴的乡间小院。

用户10xxx77

垃圾男真恶心

新

父母妻儿推举了他,却遭受到嫌恶和厌弃,渣男

新 回复 07-17 19:27

打错字。是托举,不是推举

用户10xxx75

这么善良的女人给你生了小孩照顾了老人怎么能这样对她,亲生的儿子都不顾,你看重事业同时照顾家人并不矛盾的,只能说你太冷血了,可怜的母子啊

我写评论是怕忘字

真狠毒

高风亮节 回复 07-20 15:27

不狠不起粉

用户10xxx12

太年轻,不懂得事事难料。失去的回不来。只留下痛苦和回忆。可悲,可悲。

一树一菩提

呵!

用户16xxx30

徐寿康7岁得了天花,是谁?