一觉醒来“炸开锅”了… 两位中国顶尖Al科学家朱邦华和焦剑涛远走美国,被英伟达“挖墙脚”挖走了…

要说这两位,那可真是国内AI圈响当当的人物。朱邦华打小就是学霸,一路从清华读到加州大学博士学位,在基础模型那一块儿,那脑子转得比GPU算力还快。他搞的理论研究,能让AI模型像海绵吸水似的疯狂学习,训练效率直接翻倍。去年他在国际顶会上发的论文,连硅谷那帮老油条都得竖起大拇指。

焦剑涛同样出身清华,是2011年清华特等奖学金得主,斯坦福大学电子工程系博士,从生成式AI从数据预处理到模型生成,整个链条他闭着眼都能走通。他和朱邦华联合创办的Nexusflow,2023年刚拿到Point72Ventures领投的1060万美元种子轮融资,折合人民币七千多万,妥妥的国内AI领域“潜力股”。

可如今说走就走,连个招呼都不打,直接把国内AI圈的“家底”给带走了。

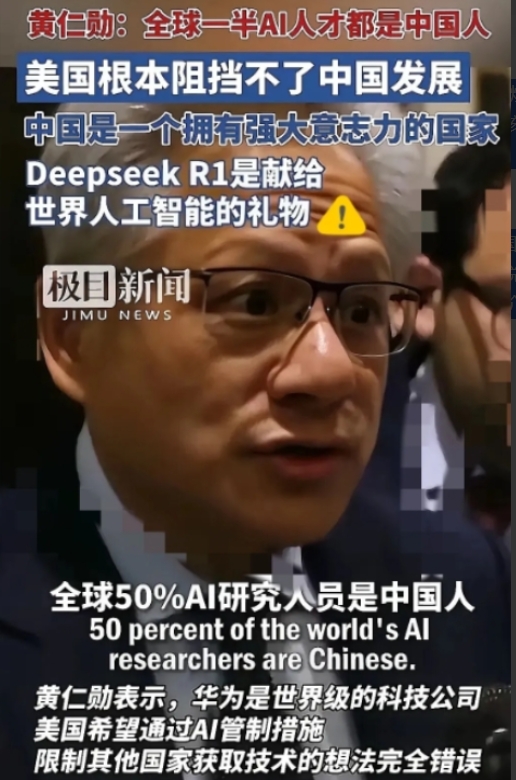

这事儿其实早有苗头。英伟达的黄仁勋去年就公开放话,说中国的AI研究人员是世界上最优秀的一群,美企大量聘雇他们一点都不意外。

这话听起来像是夸人,实则暗藏玄机——人家早就盯上咱的人才了。就拿朱邦华和焦剑涛来说,一个去英伟达当首席科学家,一个加入StarNemotron团队搞应用研究,这俩位置可都是英伟达的“核心要塞”。

StarNemotron团队是干啥的?专门用推理和多模态基础模型构建企业AIAgent,这可是AI领域的“高精尖”活儿,相当于让AI拥有自主决策能力,未来能直接影响企业的智能化升级。

有人可能会问,国内AI发展得好好的,为啥顶尖人才非要往美国跑?说白了,还是为了利益。

虽说这几年国家大力支持AI发展,科研经费也在不断增加,但跟美国比起来还是有差距。就拿2025年的数据来说,英伟达单季度营收就超过440亿美元,净利润187.75亿美元,这还只是人家一个公司的业绩。而国内整个AI领域的融资额,2024年才76亿美元,还不到英伟达一个季度的营收。

这种差距直接体现在研究设备和算力支持上英伟达的DGX系统,那可是AI领域的“超级武器”,而国内企业要想用上同样的设备,不仅得花大价钱进口,还得看人家脸色。

更严峻的差距在于薪资问题,美国AI工程师年薪中位数近30万美元,折合人民币218万,OpenAI给高级工程师开的薪酬更是高达140万美元,约合1018万人民币。更夸张的是,Meta从OpenAI挖人时,开出的首年总薪酬最高能到1亿美元,这哪是挖人,分明是“抢人”啊!

反观国内,虽说顶尖AI博士毕业薪资能破百万,但一般的小研究员年薪也就几十万,跟美国压根就没法比。

而且,国内AI企业竞争太激烈,“内卷”严重,科学家们不仅要搞研究,还得应付各种项目审批、资源申请,有时候一个项目下来,光写报告就得花几个月时间,真正用在科研上的时间反而没多少。

更深层次的原因在于,国内AI企业喜欢“画饼”,动不动就跟科学家说“股权期权”、“未来上市”,可真正能兑现的没几个。反观英伟达,人家直接用真金白银砸人,薪酬结构透明,股票期权也都是实打实的。

就拿朱邦华和焦剑涛来说,他们在国内创办的Nexusflow虽说拿到了融资,但要把技术落地、实现商业化,还得经历漫长的过程。而加入英伟达,他们直接就能接触到全球最顶尖的资源,研究成果分分钟就能转化成产品,这种诱惑谁能抵挡得住?

其实,这已经不是国内AI人才第一次被“挖墙脚”了。前阵子Meta从OpenAI挖走的11名华人中,有9位都是核心研究员,其中不乏参与过GPT-4训练框架设计的顶尖人才。更夸张的是,Meta给这些人开出每月100万美元薪酬,直接让国内同行“望尘莫及”。

有人算了一笔账,国内AI企业培养一个顶尖科学家,从本科到博士怎么也得十几年,投入的资源不计其数,可人家英伟达一个高薪offer就能把人带走,这买卖怎么算都不划算。

其实,人才流失这事儿,国内各行各业都有,但AI领域尤其严重。因为AI是个“烧钱”的行业,对资源和环境的要求极高。国内虽说有庞大的市场和数据优势,但在核心技术和顶尖人才方面,跟美国比起来还是有不小的差距。朱邦华和焦剑涛这一走,带走的不仅是他们个人的才华,还有国内AI领域多年积累的技术和资源。

不过,咱也别太悲观。国内AI发展的速度有目共睹,DeepSeek等国产模型在国际上也崭露头角。只要咱能加大基础研究的投入,改善科研环境,提高人才待遇,说不定哪天就能把这些流失的人才再吸引回来。毕竟,谁不想在自己的祖国实现人生价值呢?但这需要时间,也需要国内AI企业和相关部门的共同努力。

用户10xxx44

好的平台才能做出好的产品!!!!