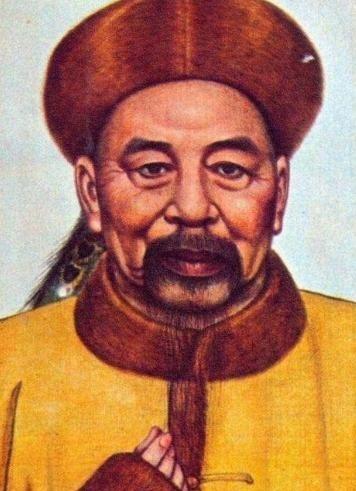

光武帝刘秀在位的初期,遵循西汉传统,先后设立了多个诸侯国,并将自己的亲族封为诸侯王。然而,才过了十余年,光武帝态度骤变。建武十三年(公元37年),他下令几乎全部废除这些诸侯国,连曾经养育他的叔父也未能幸免,遭到降级处理。这背后到底隐藏着怎样的原因呢? 一、光武帝的首次分封 建武二年(公元26年),当时刘秀已控制了洛阳和长安,他首次发布诏令,封自己的亲族为诸侯王。其中包括他的叔父刘良被封为广阳王,兄弟之子刘章为太原王,刘章的弟弟刘兴为鲁王,舂陵侯的嫡子刘祉为城阳王。前三者均为刘秀亲近的家人,刘秀幼时丧父,正是由叔父刘良抚养成人。刘章和刘兴是他的长兄刘縯的儿子,而刘祉则是族兄舂陵侯刘敞的儿子。 同年五月,刘秀又封了更始元氏王歙为泗水王,故真定王杨子得复为真定王。元氏王歙是舂陵侯这一支的长辈,比刘秀辈分高一层;而杨子得血缘较远,是汉景帝之子常山王刘舜的后代。年底时,刘秀进一步颁布命令,恢复被王莽废黜的汉朝诸侯王位,长沙王刘兴、河间王刘邵等人也得以复封。 二、诸侯王被大幅削弱 然而到了建武十三年(37年)二月,刘秀突然发布诏令,撤销之前封的诸侯国,所有诸侯王被降爵为侯。“长沙王兴、真定王得、河间王邵、中山王茂,皆袭爵为王,不应经义,遂以兴为临湘侯,得为真定侯,邵为乐成侯,茂为单父侯。”随后,他又将亲族诸侯王降级,“赵王良被降为赵公,太原王章降为齐公,鲁王兴降为鲁公”。 刘秀给出的理由是这些诸侯王“不合经义”,血缘与自己太过疏远,不宜封为王。但这个理由颇显牵强,毕竟被降级的刘良、刘章、刘兴均为他亲近至亲——叔父和两个侄子,血缘不应如此淡薄。显然,“不合经义”只是借口,背后一定有更复杂的政治考量。 三、光武帝的深层考量 尽管刘秀成为皇帝,但他的出身相当尴尬,属于汉室的庶出、疏远亲族之一。刚建立东汉时,全国仍有许多汉室宗亲存在,其中部分地位甚至比刘秀更显赫。为稳固统治、笼络宗室势力,刘秀不得不暂时将这些远亲封为王侯,恢复他们的爵位和权益,这实际上是权宜之计。 随着东汉政权逐渐稳定,刘秀开始推行改革,削弱那些与自己血缘关系疏远的宗室权力,约一百三十七人因此降封。为了平衡局势,他甚至牺牲了自己的三个亲近宗室。之后,他着手重塑自己的宗室体系,建武十五年(39年)封自己的儿子为公,数年后又晋封为王,至此重新构建了符合自己意愿的东汉诸侯国制度。