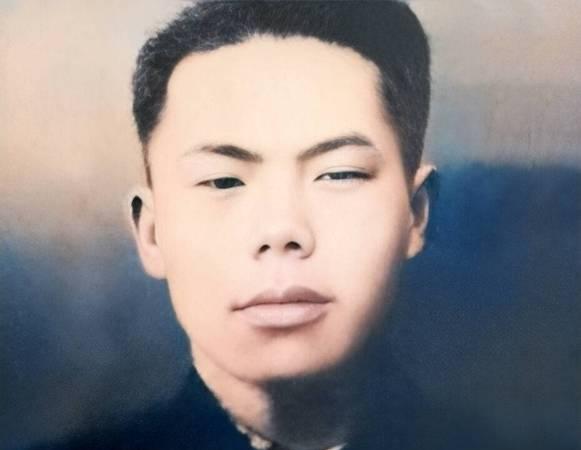

1981年,开国中将王秉璋结束了近十年的关押审查,被释放出狱。此后,他得到了妥善的安置,上级每月发放生活费,他的晚年生活虽然寂寞,但倒也清闲自在。 1931年,17岁的王秉璋还是国民党二十六路军的一名传令兵。在决定中国革命走向的宁都起义中,这个年轻人展现了超乎年龄的果决。 起义前夜,在宴请不同意见军官的鸿门宴上,正是王秉璋带着18名传令兵,干净利落地缴了楼下所有人的械,随即冲上二楼高喊共军打来了,在混乱中成功掩护季振同、董振堂等起义领导人脱身。 他的果敢为这场1.7万人的大规模起义扫清了障碍,也为自己敲开了通往红色革命的大门。 从此,他便将自己的一生熔铸于军队的炉火之中。如果说宁都起义是他崭露头角的开始,那么他独创的交通壕近迫作业战术,则是他军事生涯中最闪亮的勋章。 抗战时期,面对日伪军乌龟壳一样的碉堡和圩寨,我军因缺乏重武器,攻坚战打得异常惨烈。王秉璋在长期的战斗中苦苦思索,将零散的经验系统化,摸索出了一套独特的战法。 这套战术的核心就是挖。在敌人的火力下,硬生生挖出一条蛇形交通壕,直插敌人心脏。 壕沟不只能掩护部队抵近,还能在前沿构筑机枪阵地,形成火力压制,最后在最短距离发起冲锋,一举克敌。 1942年,王秉璋调任湖西军分区司令员兼教四旅旅长。彼时的湖西,被日伪顽三方势力用封锁沟和碉堡切割得支离破碎,我军活动空间被压缩到极致。 王秉璋上任后,决心用他的新战术打破囚笼。1943年7月,他精心策划了反碉堡战役。战斗打响后,在150多里的战线上,军民协同,万铲齐动。 战士们在夜幕掩护下,硬是把交通壕挖到了敌人的眼皮底下。许多伪军一觉醒来,发现我军的枪口已经对准了碉堡的射击孔,心理防线瞬间崩溃。 仅仅一夜加一个上午,130多个日伪据点被悉数拔除,我方仅伤亡百余人,却歼敌近万。此役彻底扭转了湖西的被动局面,主席后来还当面称赞他:“你在鲁西南那段搞得不错嘛!” 这一战术很快声名远播。1944年,王秉璋率部南下支援新四军第四师作战,师参谋长张震特地请他为营以上干部介绍经验。 张震在为这份报告撰写的前言中盛赞其为战术上之新创造,称其使顽敌几无漏隙可乘。此后,交通壕战术在全军推广开来,从解放战争的锦州攻坚、淮海围歼,到抗美援朝的上甘岭,都闪耀着这一战术思想的光辉。 新中国成立后,这位陆战专家又受命转战长空,成为空军和两弹一星事业的拓荒者。 然而,1971年那场突如其来的风波,将他的一切荣誉与职务瞬间清零,换来十年牢狱。 终于,在2017年5月31日,这场迟到了十二年的追悼会得以举行。数百名故旧袍泽、后辈亲友前来送别。 悼词肯定了他为革命和国防建设作出的贡献。会后,他的骨灰被送回故乡河南安阳,安葬在生他养他的土地上。墓碑上镌刻着八个大字:“忠诚于党,忠诚于人民”。