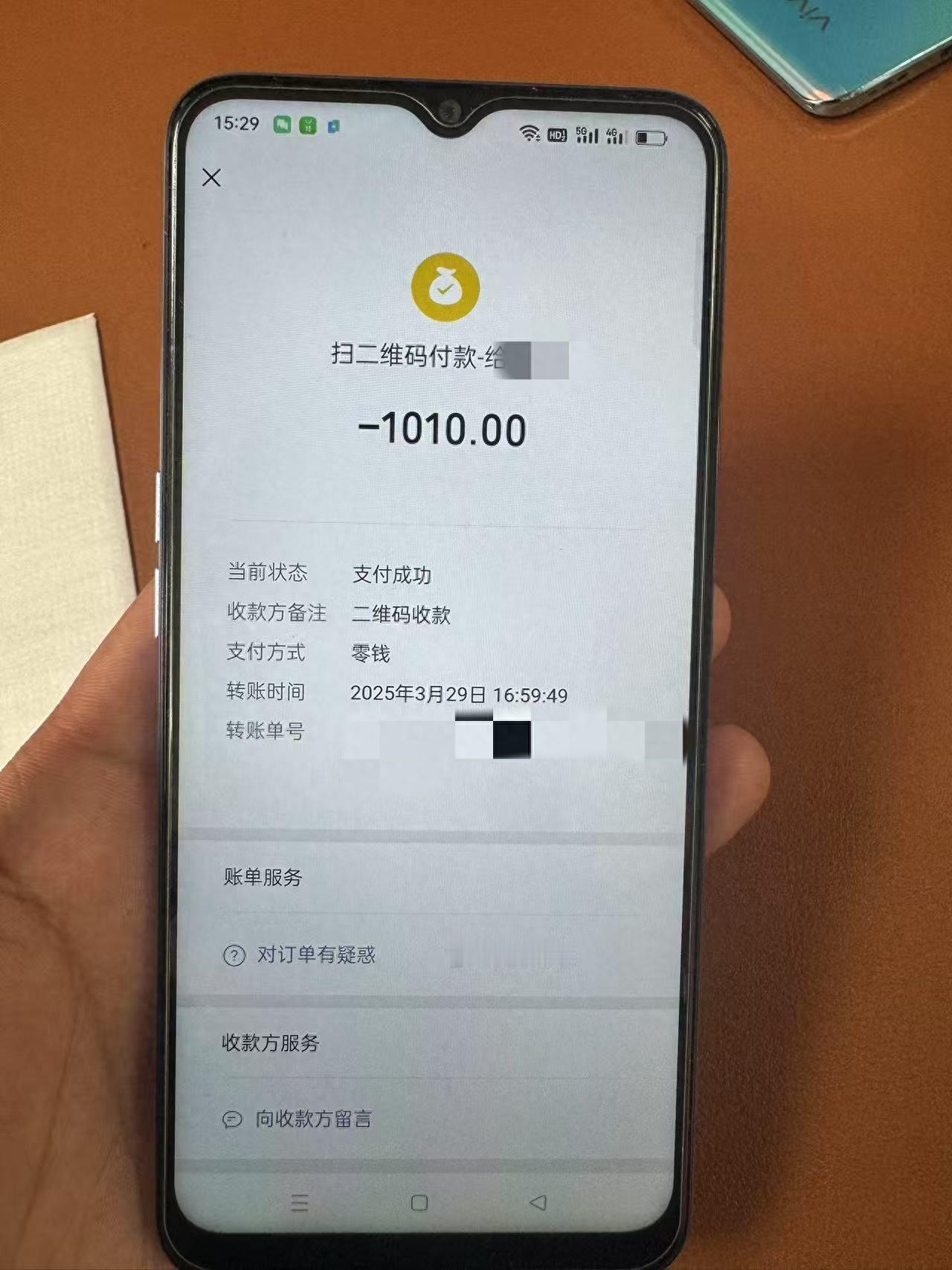

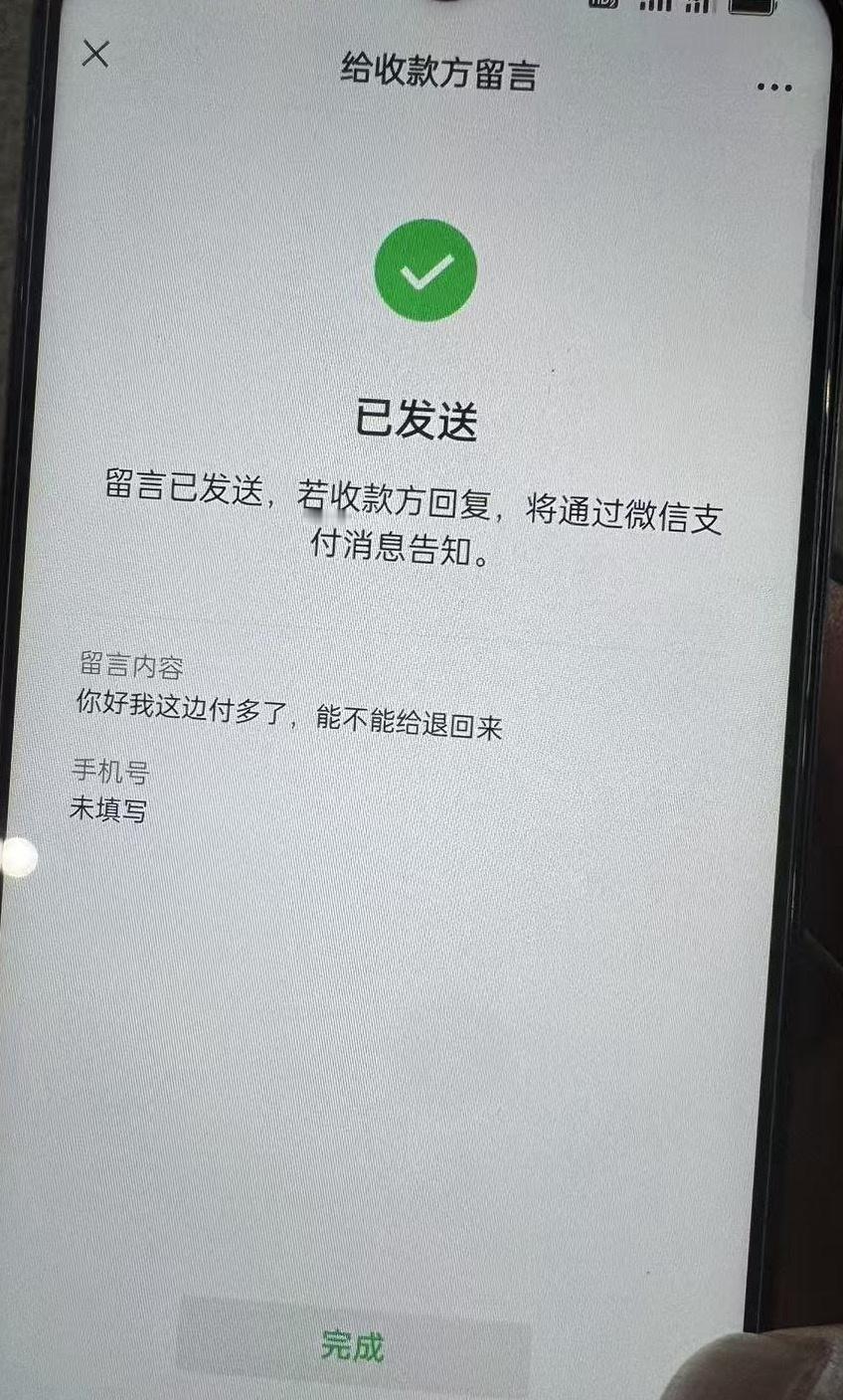

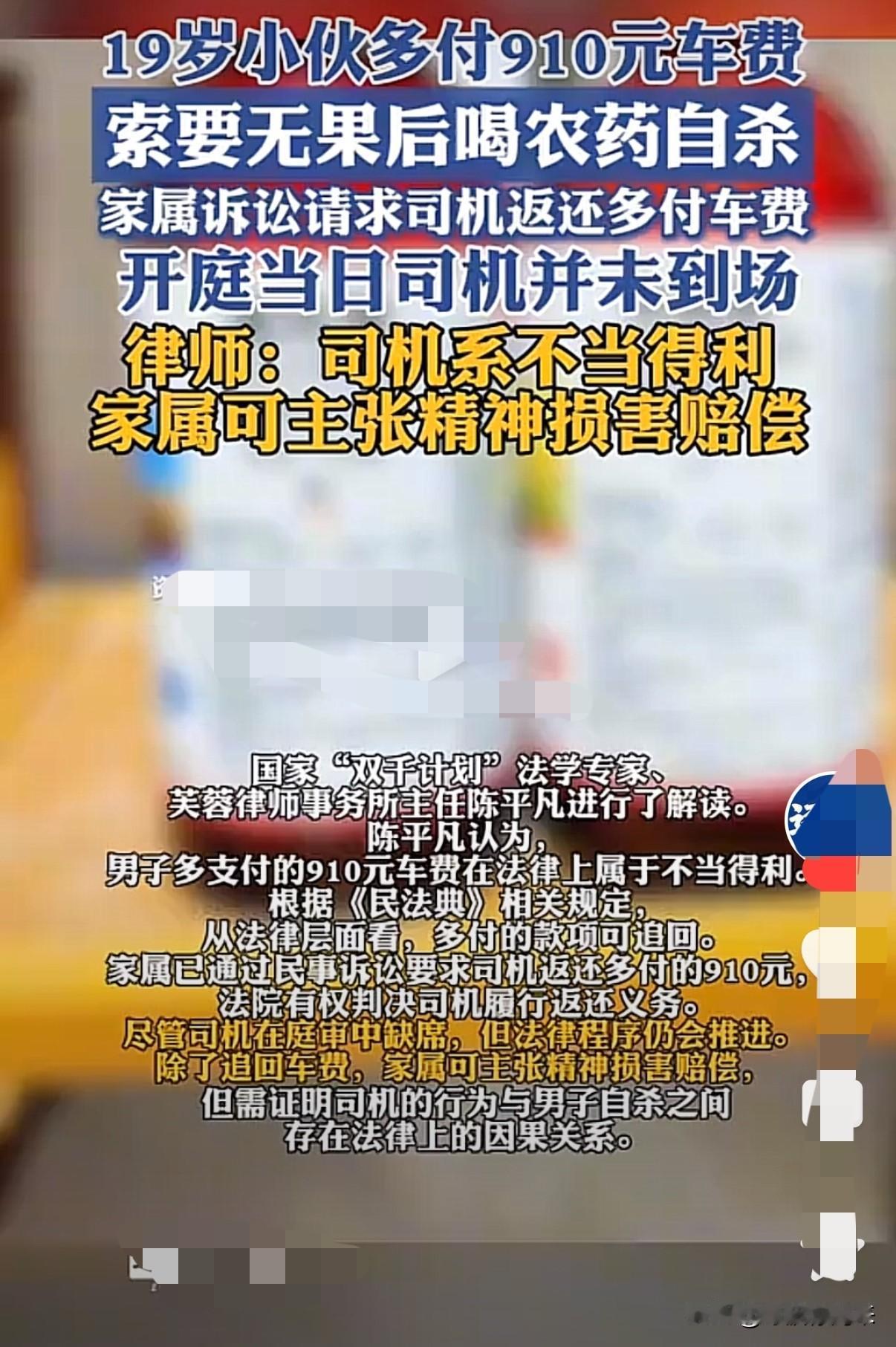

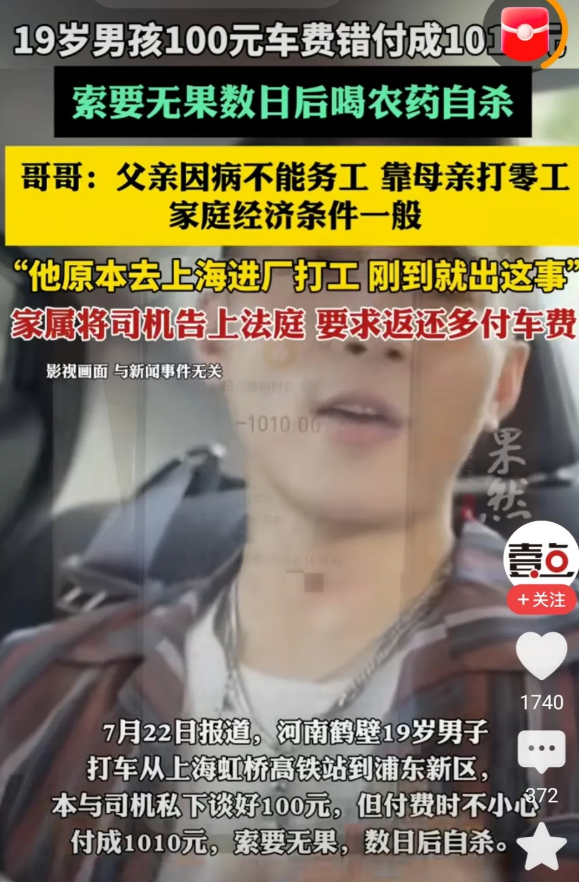

上海,一19岁男孩初到上海找工作,人生地不熟,在虹桥站打车时与司机私下谈妥100元车费。到目的地后,男孩付款时手指一滑,100元变成1010元转出。男孩发现时,出租车已走远,慌忙通过支付记录留言追讨,但消息如石沉大海。之后,男孩在堂弟陪同下报警,却仅获知车牌号,无其他信息,维权无门,产生了轻生想法。6天后,男孩找了个偏僻之地结束了自己生命,家人在苏州山林找到他的遗体,身旁倒着敌敌畏药瓶,生前最后留言是:“我喝了半瓶敌敌畏,过几天再和家里人说吧。”家属悲痛之余,一纸诉状将司机告上法庭,索要多收的910元。法庭上,司机始终未现身,也未还钱道歉。 据悉,2025年3月29日傍晚,暮色笼罩上海虹桥站。来自河南鹤壁的19岁郭明(化名)拖着简单的行李,带着对大城市生活的憧憬与初来乍到的茫然走出站口。这是他人生第一次踏上上海的土地,本计划投奔在浦东新区打工的堂弟,寻找一份工厂的工作。 人流如织的出站口,各种揽客声此起彼伏。略显无措的郭明与一名运营车辆司机张强(化名)私下谈妥了车费100元,目的地是浦东新区宝佳苑小区附近。 据家属描述,郭明性格内向,家庭经济拮据,父母年迈多病,此行承载着补贴家用的期望。 车辆抵达目的地,支付环节发生了改变郭明命运的致命失误。他本应扫码支付100元,却因操作疏忽,在金额栏输入了1010元并完成了支付。 等郭明反应过来,车辆已扬长而去。他立刻通过微信支付凭证自带的留言功能,焦急地向司机张强发出信息:“你好我这边付多了,能不能退回来。”但这条信息如同石沉大海,始终未得到任何回复。 接下来的几天,这笔意外损失的巨款成了沉重的枷锁。内向的郭明陷入深深的自责和焦虑,据堂弟回忆,他整日沉默寡言,无心寻找工作。 3月31日,在堂弟陪同下,郭明前往派出所报警。警方核实后提供了司机张强的车牌信息,但表示因属民事纠纷,无法强制介入退款。 4月3日晚,哥哥郭峰接到堂弟紧急电话,得知郭明失踪并流露出轻生念头。郭峰次日清晨便从河南老家奔赴上海。 家属与警方调取监控发现,郭明已前往苏州,其曾在此短暂打工。历经近6天揪心搜寻。 4月9日晚,噩耗传来,郭明的遗体在苏州穹窿山被游客发现,现场遗留一个“敌敌畏”农药瓶。法医推断其死亡时间为4月6日凌晨3时许。 后续,家属从郭明同学处得知,其曾在4月6日凌晨4点左右发送过两条模糊不清的10秒语音。反复辨听后,家属心如刀绞地确认了语音内容:“我喝了半瓶敌敌畏,过几天再和家里人说吧。” 林家人处理完后事,试图联系司机张强,但仅打通一次电话,在陈述事情原委及弟弟死讯后,对方沉默挂断,此后再无法接通。 2025年4月16日,家属委托律师以“出租汽车运输合同纠纷”为由,将司机张强诉至法院,要求返还多收取的910元车费。 7月16日案件开庭,被告司机未到场,电话持续关机。 那么,从法律角度,这件事如何看待? 1、司机多收910元是否构成不当得利? 《民法典》第985条规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。 本案中,郭明上车后,与司机口头约定车费100元,两人就成立了运输合同关系。司机有义务将郭明送到指定目的地,而郭明在达到目的地后,应当支付车费100元。 然而,郭明因为误点了金额,将100元支付成1010元,司机多收910元。 司机对多收的910元既无合同约定支持,亦无法定理由,如小费、附加服务费等。 而司机之所以可以多收到910元,是因为郭明误操作,郭明因此直接导致财产损失,司机获利,两者存在因果关系。 因此,司机对910元构成不当得利,依法负有全额返还义务。即便司机未到庭抗辩,法院亦可依证据直接认定。 2、司机是否需对郭明的死亡承担侵权责任? 《民法典》第1165条规定,行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。 从条款来看,侵权责任需满足 行为违法性、损害结果、因果关系、主观过错等四要件。 本案中,司机未退款行为属于不当得利,无疑具有违法性,而后续未回应留言行为,也是不诚信的行为,存在一定过错。 但是,郭明已经19岁,是完全民事行为能力人,自杀是其自主决定的极端行为,司机未退款和自杀无必然因果关系。 司法实践中,经济纠纷中,若行为人无教唆、胁迫、侮辱等积极侵害意图,一般不认定对自杀担责。 郭明之所以会这样做,主要还是因自身心理承受能力、家庭经济压力、未寻求有效救济等导致。 司机可能存在的过错,但未达到侵权法要求的故意或重大过失的标准,其也无法预见到乘客郭明因900元损失自杀。 因此,司机不需要对郭明的死亡承担侵权责任。 对此,大家怎么看?男生错付1010元车费 索要无果自杀

![谁告诉你上海人精致的?你怕是没见过上海的土著穷人有多穷吧?[捂脸哭][我想静](http://image.uczzd.cn/17757283050861488364.jpg?id=0)

蓝色宝宝

要是错付的数额巨大有没有因果关系。可能成功人士对于1千元或者几万元感觉不到什么压力。而对于一个19岁刚步入社会的人, ,一千元有可能对他来说是数额巨大。

用户10xxx56

这家属不报仇说得过去吗

白云无尽时

淹死骆驼🐫的一根稻草,有很大的因果关系。杀人诛心

徐伟

司机有一定过错 把款退给人家 也可能这910元能挽回一条生命