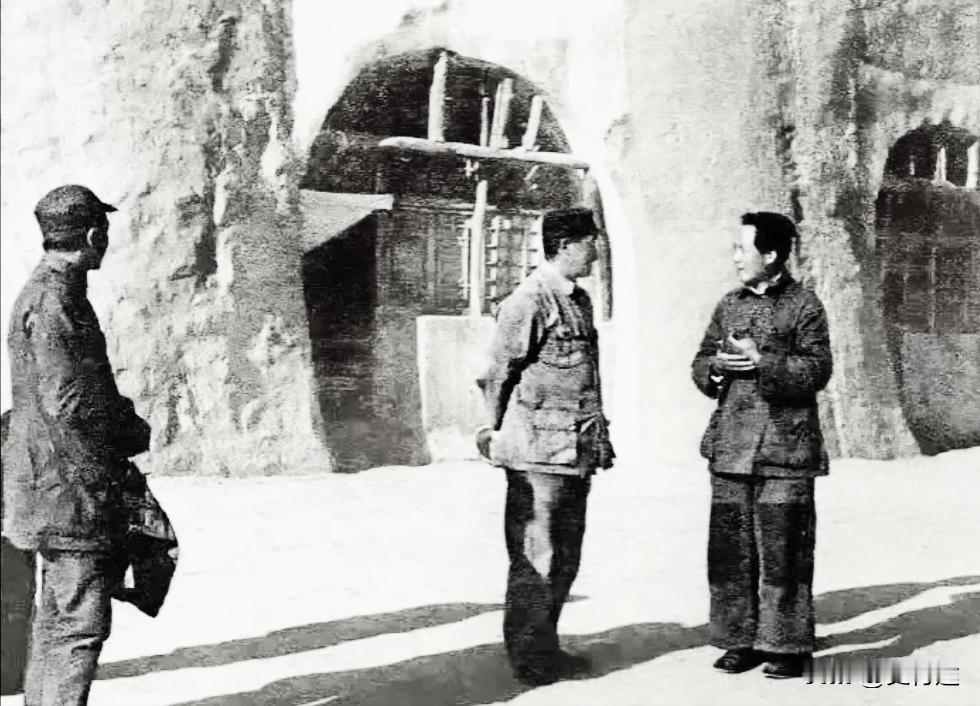

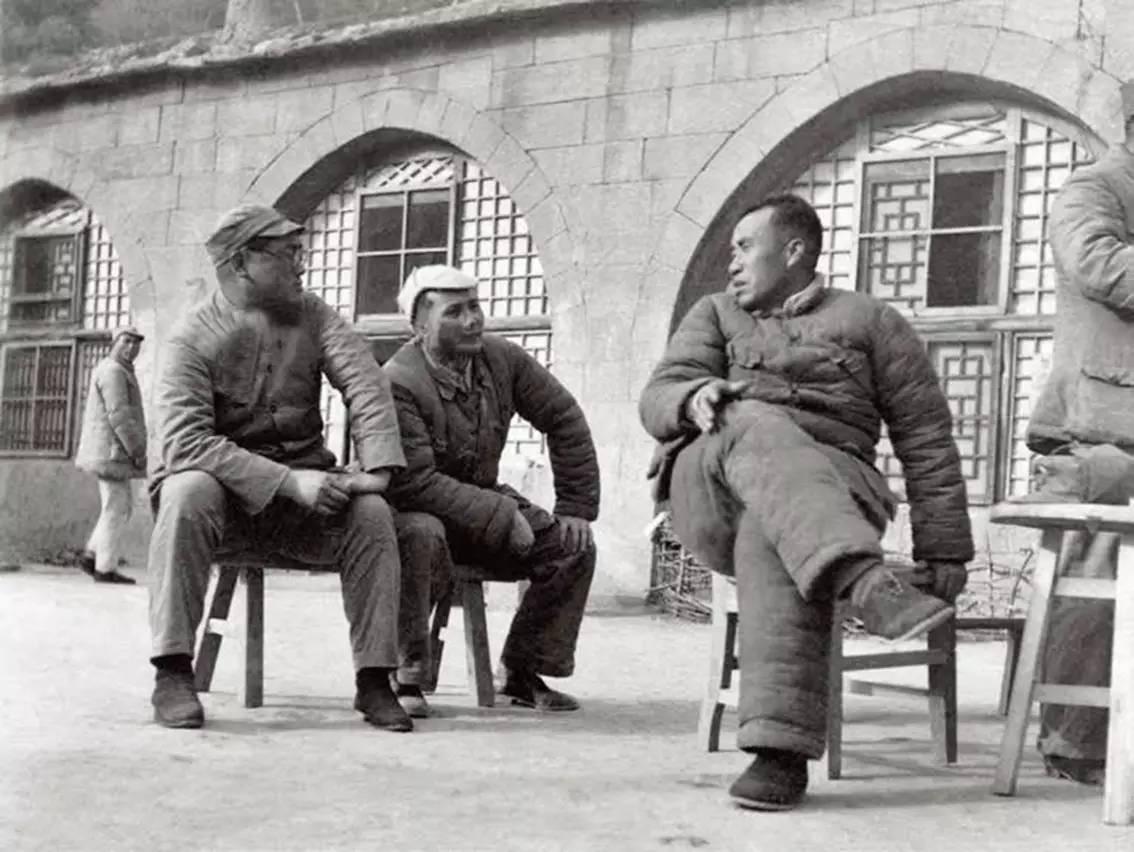

1937年,贺龙请主席为部队干部讲话。看看毛主席穿的:补丁粗布、单薄透寒;再看看蒋总统穿的:绫罗绸缎、金章银线、提溜噹啷。 1937年,贺龙请毛主席给部队干部讲几句话,当时部队条件艰苦,许多战士穿着破棉袄,裤脚还打着补丁。 主席一到,气氛陡然安静下来,可在众人眼中,最先注意的不是他讲了什么,而是他穿了什么——中山装是旧的,领子那一圈明显是另缝上去的,袖口也和衣服本身不是一块料子,略略泛着黄。 那其实不是真正的衬衫,只是两块布——一条“活动领”,一双“活动袖”,看着像是有衬衣,其实里头啥都没有,风一吹,布底空荡,衣角拍得啪啦响,透着寒意。 这身行头,在蒋委员长那头是看不见的,那边是西服革履,胸口别着一串熠熠发光的勋章,腰间细带上银扣锃亮,脚下皮靴提溜作响,光是看这穿戴,就能感受到两个世界的温差。 可毛主席向来不在意这些,他说:穷不可怕,讲排场才吓人。 那个年代,布票紧张,能穿上件整衣服已经不容易,普通百姓常常是“新三年、旧三年,缝缝补补又三年”。 毛主席也一样,只不过他是领导,是代表全党全军的形象,身上哪怕多一个补丁,都会被人看见。 可他不避,甚至从不躲着穿,那套活动领袖,就是他在许多重要场合穿的东西,接见外宾、出席会议、参加晚宴,别人是西装革履,他是中山装套“假领子”,站在人群中,衣服不够挺,但人够硬气。 这种做法可不是一次两次。 1949年,毛主席住在香山双清别墅,有一天要见张澜先生,他让李银桥给他找件像样的衣服穿,理由很简单:张老是位受人尊敬的民主人士,见面得体面些。 李银桥满屋翻,挑了半天,脸都红了,也没找到一件没补丁的中山装,他急得不行,说主席您要不凑合下? 毛主席摆摆手,说:“咱们是穷秀才进京赶考,衣服旧不怕,就怕人心不正。”结果见张澜那天,他穿的还是那件打着补丁的衣服,补丁就落在胸口,明晃晃贴着。 张澜看到那一身,没觉得寒碜,反倒起身握了握手,脸上的神色多了几分钦佩。 那不是客套,是看得见的敬意。 毛主席穿衣是讲究过的,但不是讲究新旧,而是讲究场合与态度,他会要求穿整洁些去接人,可不会为谁特别添置新衣,他说过:我们是人民的勤务员,不该比老百姓穿得讲究。 他不是说说而已。 从1953年到1962年,据身边人回忆,他几乎没做过一件新衣服,旧衣服破了就补,补了又穿,穿到哪怕再补都遮不住洞口,才肯扔。 他那件睡衣,打过七十多个补丁,毛巾被,也缝补了五十多处,能想象吗?一个国家最高领导人,晚上睡觉裹的被子还打着厚补丁,不是他没有新被子,而是他不肯换,他说:“现在国家还穷,很多群众吃不上饭、穿不上衣,我能光鲜亮丽吗?我这一身,算好的了。” 北京的冬天刺骨,他的毛裤破得不成样子,警卫员说给您换一条新的吧,他还是摇头:“缝缝能穿就行。” 有时候外人看不懂,觉得是不是太苦了,太不近人情。 可毛主席不是为了吃苦而吃苦,也不是为了显摆艰苦朴素,他穿打补丁的衣服,是因为他知道这个国家从哪儿走出来的,他从长征路上一步一步走过来,从洞庭湖边、井冈山上扛过枪、挨过饿,他知道节省一尺布就是节省一次后勤运输,节省一件衣服就是给战士多一件保暖。 那些年,他一直念着一句老话:“成由勤俭,败由奢靡。”讲的是国家的兴衰,也讲的是人的规矩。 他怕什么?怕的是刚富点就忘了穷日子,怕的是干部穿得光鲜了,心却变得空了,他说过一句特别有分量的话:“没有条件时不讲究,好做到;有了条件还不讲究,难做到。共产党人要做难做的事。” 这句“难做的事”,在很多人眼里是政治口号,在他这儿就是穿衣吃饭睡觉的每一刻,他不是不喜欢好东西,也不是刻意要苦自己。 他只是觉得,做得越大的人,越得克制,他把那种克制做进生活的每一个角落,从不摆阔、不铺张、不讲派头,他要大家从他这里看见一条线:不能脱离群众,不能以权谋利,不能把好日子变成作风的滑坡。 时间久了,身边人都习惯了他的那几件衣服,那件补了又补的灰色中山装,那双穿旧了仍打补丁的布鞋,还有那条褪了色的围巾。 工作人员想给他换新的,他拒绝;群众送来好料子,他也不收,他说:“这料子我穿不起,也不该我穿。” 就这样,一个国家的领袖,一年又一年地穿着同一批衣服,不是没人劝他,也不是没人讥笑,可他始终如一。 新中国建起来了,物资慢慢好转了,他还是坚持那一套,不是他不知变通,是他觉得这份节俭本身就是制度的一部分,是一面旗帜。 那些衣服后来被好好保存了下来,活动衬衫领、袖现在还陈列在毛主席纪念堂的展柜里,颜色已经泛黄,领子有些发皱,布料也不再挺括,可它仍旧立在那儿,像是还有温度。 没有文字解释,没人加旁白,可每个看的人,心里都明白:这是一个时代的标记,是一位领袖的作风写照。