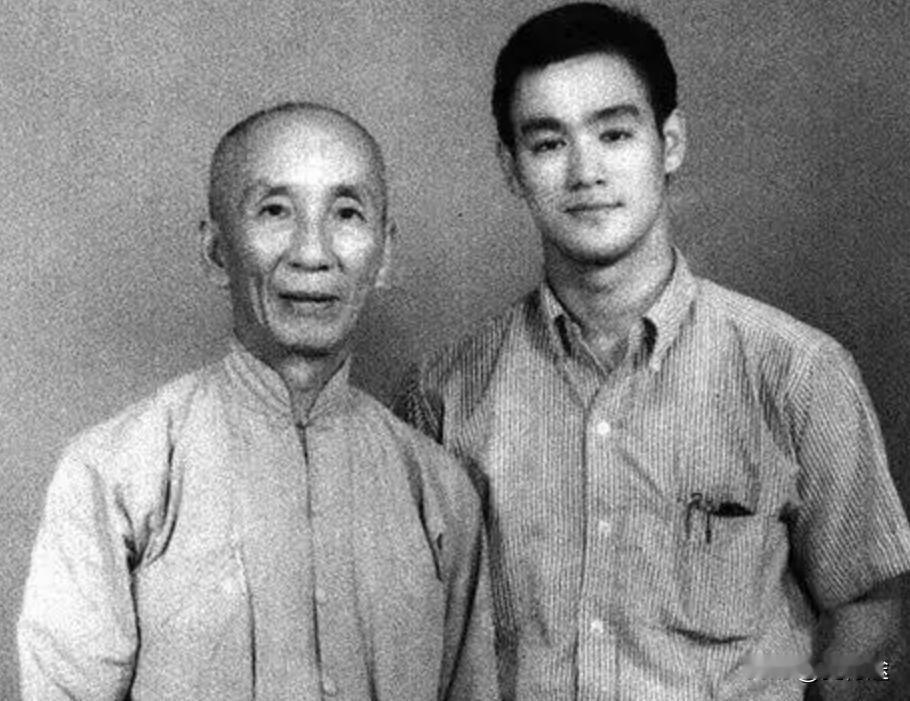

这是李小龙与师父叶问的一张合影老照片,拍摄于1958年,叶问是当时咏春拳乃至中国武术一致推崇的一代宗师,他的弟子遍布大江南北,比较有名的除了封门弟子梁挺外,还有一个就是赫赫有名的好莱坞演员李小龙,他们两人的关系并不像外界传言那样不和睦 茶桌边的光有点斜,落在壶身上,是一块温暖的亮斑。杯沿的茶雾轻轻往上冒,像旧照片里泛起的化学气味。 1958年的香港,被一声“咔嗒”装进相纸——叶问站定,长衫笔挺,手背青筋不显山露水;旁侧一个瘦高的少年,眉梢压着一点不安分,眼睛亮得像夜里海面跳动的灯,名叫李小龙。 镜头前没有摆姿势,没亮刀枪,也没喊口号,只是站着,像练完一趟手后自然的喘息。 那会儿的馆子不大,木地板经年踩出光泽,角落靠着木人桩,桩身被反复黐打,漆面泛出油亮的深色。 外头街声嘈杂:卖报童的吆喝、叮叮车的铃、码头吹来的汽笛,都往里钻。 馆里却收得很紧,动作收,气也收。 叶问开口少,偶尔一句就像在木桩上点一下——“守中”,“别贪”,“手紧,脚松”。 话淡,力不淡。 少年听得眼角一动,下一回出手便更直、更短、更决断。 师兄黄淳梁常在侧边领打。黐手一搭上,拍击声像雨点,“啪、啪”地连串起来。 节奏时缓时急,黄淳梁忽然抬手加速,一个虚晃逼出下意识的空当,李小龙吃痛,牙一咬,脚下却黏住地板,缩短距离再抢中线。 掌心热,虎口微麻,指骨像被火烤。汗顺着颈窝往下流,落到地板,溅出一点浅浅的印。 隔几秒,少年抬眼,一丝笑意从嘴角滑过——学会了。 同门里不缺闲话。 香港那个年代的门规,讲究“自家香火”,对“外人”半掩半藏。 少年母系有西方血统,议论不免带着旧时眼光。馆外的风把话吹得更凉,有人认定“这孩子难得真传”。叶问不接这些话,练到点,开窗,换气,转身示范两招,节拍稳得像鼓点。 至于谁学什么,能学多少,落在手上,不在舌头上。 1958年这张合影,就卡在这样的缝隙里:一边是老练的沉稳,一边是新鲜的躁动。 少年喜欢速度,讨厌拖泥带水,路过镜子也会抹一眼动作线条顺不顺。 拳架越练越短,步伐越走越直,手肘收得紧,前臂贴着空气擦过去。 咏春的要领——中线、连环、贴近、简洁——像针线,把早年接触过的太极圆劲、西洋拳直线一针针缝进来。台下有人摇头:太杂。也有人点头:会活。 同年夏末,拳击台上灯火太亮,亮得人睁不开。 少年戴着手套,铃声一响,脚下像踩在鼓面上,弹开就进。对手的探拳刚吐出去半寸,直拳已“叭”地贴脸。台下起哄,口哨和脚步敲地,像浪。 背后汗贴着衫,冷一下,热一下。台下有人问:“这孩子练哪门?”答的人把声音压低:“咏春门下的,手很快。”这类对话散去后,馆门依旧按时开关,动作照旧拆分打磨。 合影还躺在抽屉里,边角被翻得有点毛。 几年的光阴一晃就过去。 船开离九龙,码头像一张慢慢退远的脸。彼岸是另一个气味:西雅图的雨,潮湿里带点松木香。屋里摆着垫子、沙袋、木人桩,白墙上挂着练功记录。 少年不再是少年,骨骼线条显出来,肩背像拉紧的弓。 招牌挂出,“振藩功夫”,道场里进进出出,肤色、口音杂陈。 对手里有世界级的柔道、空手道、跆拳道,交手很快,快到像两次眨眼之间已经分出上下。 近身黐缠的那一瞬,中线抢位,手脚同到,力道不大,角度正,破坏结构,人在半步里就松掉了。 咏春给的底,是骨;从各家抽来的技,是筋;一道线把它们串起来,叫“用”。 截拳道这个词还没喊响,却已经在每一次取舍里长成形状。 套路能舍则舍,打不中的美感统统退场;节省动作、缩短路径、抢先时机,像三根钉子钉在脑子里。叶问当年叮嘱的那句“别贪”,在这里有了更狠的姿态:动作只剩要紧的一笔。 打完,呼吸坏得像破风箱,心口鼓点“咚咚”敲。镜子前擦汗,眼神很直。 银幕在另一端亮起来。灯组围上来,场记板啪地一夹,镜头推近。 身穿练功服,腰腹收紧,冲刺般的步伐一踏一踏,空气像被刀划开。 扮演的只是故事人,真实的力气却透过镜头扑到观众脸上。片子一部接一部,片场换了又换,字幕滚动时,观众把掌心拍得发烫。 片尾灯亮起来,有人还在椅子上喘,像刚挨了两拳才缓过气。 走出影院的脚步,顺着片名去找答案:这个人学过什么拳?谁教的?于是通往香港的一条线被拉直——咏春——叶问。 名字像火柴,划亮了另一处暗角。 门内门外,议论重来:那孩子当年学得多不多?照片拿出来传,放大,装框,挂墙。