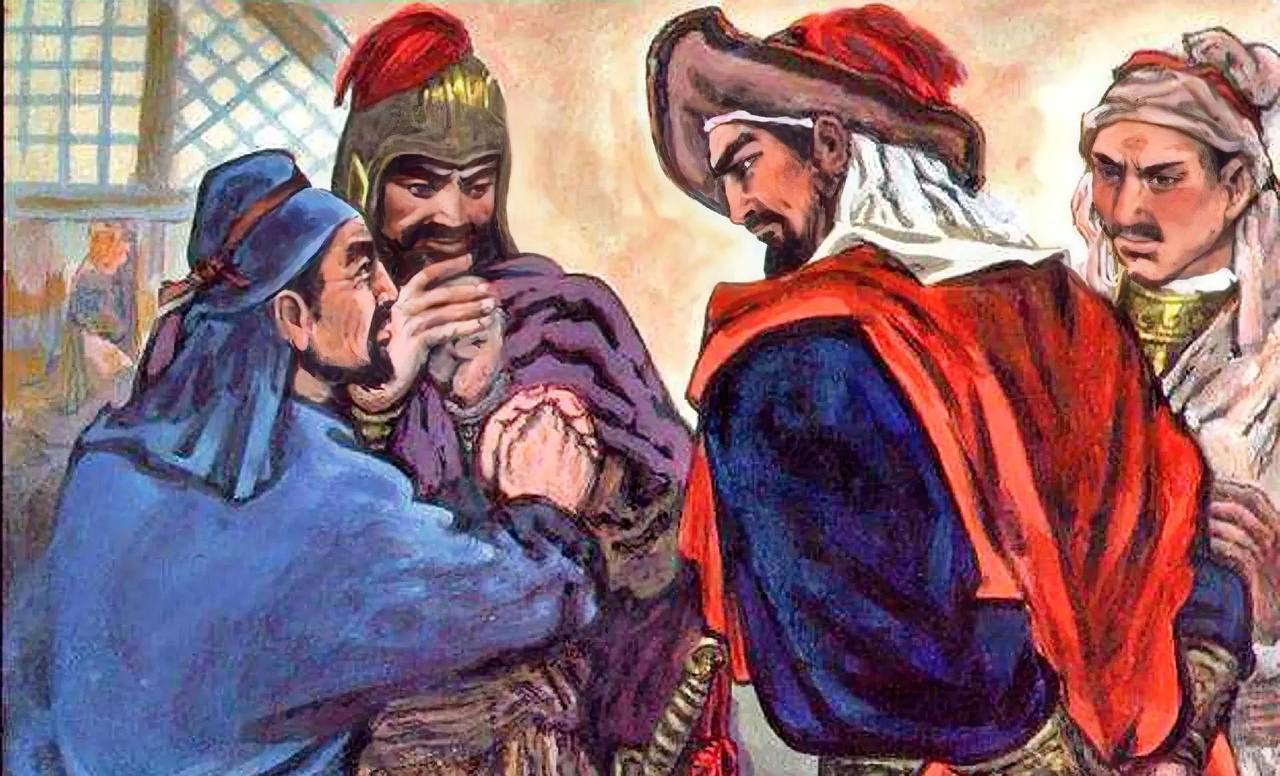

仁义宽厚的大顺军“二帅”田见秀 崇祯十六年(1643年)深秋的襄阳城头,四十岁的田见秀望着城下黑压压的流民,手指深深掐进斑驳的城墙砖缝。 在明末清初波谲云诡的舞台上,诸多英雄豪杰、乱世枭雄纷纷上场,演绎着各自的传奇与悲歌。 李自成领导的大顺军,无疑是这个时代中最不可忽视的力量。 大顺军的众多将领之中,田见秀虽不像李自成的悲壮、刘宗敏的暴烈那般声名赫赫,却以其独特的经历和鲜明的性格,在历史长河中留下了属于自己的印记。 城下那一眼望不到头的饥民,像一片沉重的乌云压在田见秀心头。他们是跟着大顺军一路走来的,拖家带口,衣衫褴褛,眼神里混着对生的渴望和对死的恐惧。襄阳城打下来了,算是大顺政权的一个关键据点,可这胜利的滋味,田见秀嚼着,总觉得带着苦涩。粮食永远不够,人却越来越多,乱世里,人命有时轻贱得像根草。他手指抠着冰冷的墙砖,那份触感仿佛能稍微压住心里翻涌的难受。他是大顺军的“二帅”,地位仅次于李自成,可这名号带来的不是志得意满,是沉甸甸的责任和道不尽的忧虑。 田见秀这人,在杀伐果断、甚至有些嗜血的农民军将领里,绝对是个异类。都说他“仁义宽厚”,这评价搁在明末那尸山血海的背景板下,透着一股子悲凉又珍贵的暖意。李自成兵败山海关,仓皇撤离北京时,一片末日景象,谁顾得上谁?是田见秀,主动殿后,拼死抵挡追兵,掩护大部队和随军家眷撤退,硬是在绝境里给大伙儿撕开一条生路。这份担当,不是光靠蛮勇就行的。后来,大顺军一路败退到陕西,眼看清兵和残明势力紧追不舍,粮草成了大问题。有人提议烧掉带不走的粮食,免得资敌。田见秀坚决反对,他想的不是军事策略,是那些依附大顺军、指望着这点活命粮的百姓,“奈何弃粮以遗百姓?”结果呢?粮食最终还是烧了,据说田见秀点火时,手抖得厉害,眼泪止不住地流。这画面,想想就戳心窝子,一个在尸山血海里打滚的统帅,为救不了的粮食和百姓落泪。 咱们得琢磨琢磨,田见秀这份“仁义”在明末清初那会儿,到底意味着什么?说实在的,乱世争雄,比的是谁更狠、谁更绝、谁更能抓住稍纵即逝的机会。李自成够狠,能席卷半个中国;刘宗敏够横,能敲诈前明官员骨髓;多尔衮够绝,能推行“剃发易服”。田见秀的仁义宽厚,像一柄没开刃的刀,在需要砍瓜切菜的时代,显得有些不合时宜,甚至“软弱”。你想想,关键时刻,他放不下妇孺,舍不得烧粮,总想着给百姓留条活路。这心肠是好的,是金子般的,可在你死我活的斗争里,这种“妇人之仁”是不是反而成了大顺政权迅速崩溃的一个微小却关键的注脚?他的选择,是道德的胜利,还是战略的败笔?恐怕很难一刀切地说清楚。 再看看历史对他的定位。“二帅”的名头够响吧?可后世提起来,李自成是悲情主角,刘宗敏是暴烈符号,连牛金星、宋献策这些谋士都比他更有“存在感”。田见秀的形象,模糊得像被水洇开的墨迹。为啥?是不是因为他的故事不够“爽”?不够“传奇”?没有力挽狂澜的惊天逆转,也没有壮烈殉国的血色终章。他更像一个在洪流中努力想护住身边几株水草的人,最终被巨浪吞没,无声无息。历史书写,向来偏爱那些大开大合、性格极致的人物,像田见秀这样底色温和、行事带着道德挣扎的“非典型”将领,很容易被宏大叙事的光环掩盖掉。这是不是历史的偏见?只记住了雷霆,却忽略了那试图在雷霆下护住一片安宁的、微弱的暖意? 田见秀的结局,也透着那股子令人叹息的宿命感。他没有像李自成那样死于九宫山的迷雾,也没有像刘宗敏那样被俘惨死。他选择了投降清朝。这选择本身,又把他推到了道德评价的尴尬境地。是贪生怕死?还是为了保全追随他的最后一批将士和百姓?史料语焉不详,留给我们的是无尽的猜测。也许,对他这样一个始终被“仁义”所困、在残酷现实中不断碰壁的人来说,放下武器,结束那无休止的杀戮和内心的煎熬,是另一种解脱?他最终死在了故乡,以一种相对平静的方式,淹没在历史的尘埃里。这结局,和他波澜壮阔又充满内心冲突的一生相比,平静得近乎讽刺。 襄阳城头那一掐,仿佛掐住了田见秀一生的缩影——面对苍生苦难的无力,身处残酷乱世的挣扎,怀抱仁义理想却处处碰壁的孤独。他的“宽厚”,在那个时代是稀缺品,是人性光辉的闪现,但也可能是一道束缚手脚的枷锁。他没能改变历史的走向,甚至没能保住大顺的江山,但他用自己的方式,在血与火的画卷上,留下了一抹带着体温的、不那么耀眼却足以令人深思的暖色。他提醒我们,在评价那些乱世枭雄时,除了成败功过,是否也该给那些在黑暗中努力持守人性微光的人,留下一份理解的空间? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。