在阅读《三国演义》时,许多人往往无意识地将刘备视为书中的主角,认为他是命中注定的天子。然而,在这个过程中,我们难免会提出一些疑问,例如:为什么在三国时期,刘备并没有是第一个称帝的?这是因为他不想,还是因为他不敢?接下来,我们可以通过魏蜀吴三国各自的称帝建国时间顺序来分析这个问题。

首先,魏国在公元220年由曹丕迫使汉献帝禅让,正式取代了东汉,定都洛阳,国号魏。接着是蜀国,刘备在公元221年自成都称帝,建立了汉国。最后是吴国,孙权在公元222年宣布不再臣服于魏,自立为帝,国号吴。从这条时间线看,或许我们能得出一个推论:刘备和孙权是不是都被曹操吓住了?

试想,在曹操活着时,刘备和孙权似乎都不敢轻易称帝,他们只能选择低调潜伏。而当曹操去世,曹丕继位后,刘备才敢出面称帝。而孙权则显得更为谨慎,经过两年的臣服,才最终宣布自己为帝,虽然仅仅是名义上的帝位。然而,这种简单的推理其实过于肤浅,因为三国的历史远没有这么简单。

无论是看过《三国演义》与否,我们都清楚一个事实:曹操、刘备和孙权三位领导人,都是怀有雄心壮志的野心家。正是这些野心成就了他们的崛起。如果没有他们的野心,就不会在东汉末年形成各方割据势力。而只有当他们的力量足以支撑起野心时,才能从众多群雄中脱颖而出,最终取得胜利。在这个过程中,他们往往会打出一系列旗号,以便团结部下,凝聚人心。

曹操所喊的“奉天子以令不臣”便是一种战略性口号,目的是在名义上让自己合法化,进一步强化自己的领导地位。同样,刘备也曾声称要“兴复汉室”,孙权则以“继承父兄遗志”为口号。这些标语背后有着深刻的战略考量,它们不仅为三方势力带来了巨大的支持,还在某种程度上限制了他们的行为。

曹操以“大汉忠臣”的身份占据高位,通过征伐掌握了实权,借着这个身份,他可以公开攻击那些与自己对立的割据势力。若有人敢与他作对,他便以“乱臣贼子”的身份讨伐之。事实上,在赤壁之战前,曹操曾带着号称八十万大军南下。许多吴国的大臣都因曹操的威势而恐慌,纷纷劝孙权向曹操称臣。名义上,曹操是代表着汉朝的皇帝,若表面上臣服也不算丢脸。幸亏周瑜、鲁肃等主战派支持孙权,并且得到刘备的帮助,才最终取得了赤壁之战的胜利。

尽管孙权赢得了胜利,但依旧不得不向曹操“称臣”,这仅仅是表面上的臣服。曹操就算肆意张扬,却始终有一个底线:他不能称帝。虽然汉献帝在曹操手下的确是个窝里横的傀儡,但即便如此,曹操也必须遵守“忠诚汉室”的约定,不能逾越那条不可碰触的红线。

如果曹操真的想称帝,后果将不堪设想。曹操阵营内的许多忠于汉室的大臣,诸如荀彧等人,都会强烈反对。荀彧一直秉持着对汉室的忠诚,他认为,倘若曹操称帝,这意味着背离了两汉传统,违背了当初“大汉忠臣”的誓言。这对整个曹魏政权来说,将是不可忽视的威胁。

虽然荀彧强烈反对,但最终他并未能改变曹操的决定,反而为此付出了生命的代价。有传言称,荀彧因拒绝妥协而被从权力中排挤,甚至有可能因心情郁结而自杀。曹操的野心逐渐膨胀,开始不再满足于“魏公”的身份,后来甚至向夏侯惇吐露过自己的野心:“若天命在吾,我为周文王。”最终,曹操确实成为了魏王,但在最后,他并未继续前进,而选择停步。

曹操知道,如果他称帝,自己内部的忠臣们可能会因信仰汉室而反感,这将给自己带来不小的困扰。然而,他不敢冒险,始终维持着“汉臣”的身份。而这一切发生在曹操去世之前,正当局势还未明朗时,曹丕迅速称帝,为的是稳固政权,避免老臣心生异动。

曹丕继位后,面对的不仅是来自外部刘备和诸葛亮的威胁,还有魏国内部潜藏的动荡。老臣们对新帝的支持还未完全建立,曹丕的称帝无疑是稳定内部的必要举措。回顾历史,许多帝国的变迁都发生在创立者去世之后,例如秦始皇死后反秦势力纷纷崛起。因此,曹丕必须迅速巩固权力,以避免对手借机反扑。

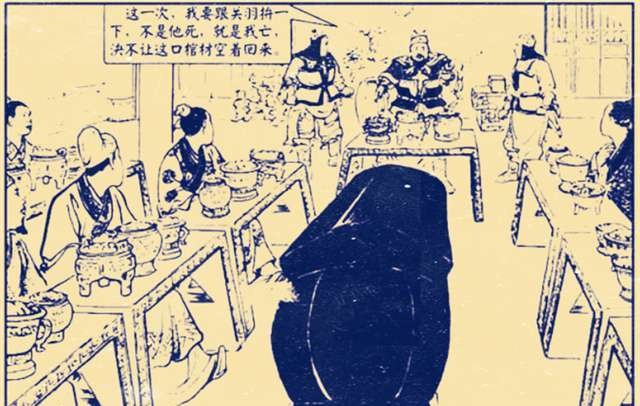

刘备则在曹操去世后趁机行动,企图发动北伐。然而,曹丕的迅速称帝打破了他的计划,因为这一步意味着对刘备的威胁得到消除。此时,刘备同样面临着称帝的机会。这一举动不仅是对手之间的较量,也是对刘备始终如一的“兴复汉室”理念的体现。此前刘备之所以未称帝,正是因为汉献帝仍在位,作为“皇叔”的刘备自认为不该篡位。但随着汉献帝不再是正统的皇帝,刘备才终于决定自立门户。

所以,刘备之所以没有第一时间称帝,不是因为他不敢,而是因为当时他仍然秉持着恢复汉室的理念。在曹操死后,刘备再度振作起来,举起了大汉的旗帜。总的来说,刘备没有先行称帝的原因,不是缺乏决心,也不是畏惧,而是出于对时局的精确判断与尊重。