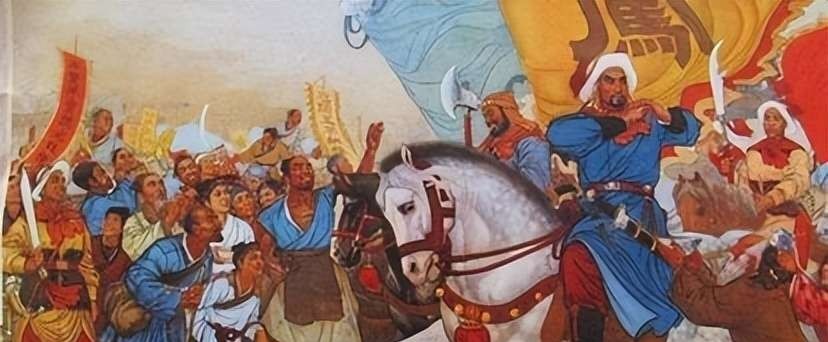

“吃他娘,穿他娘,闯王来了不纳粮。”这一句诙谐而又刺耳的口号,生动地描绘了明末农民起义的激烈场景。如果要深入探讨明末的农民战争,首先应该翻阅明末农民战争的历史资料,细读其中的细节与数据。要是你觉得像蚂蚁先生那样站在阶级斗争的视角不太合口味,没关系,你完全可以参考他引用的原始资料。比如卢象升的奏折,绝不是随便写来玩的。明末,农民们的生存状况已经到了极限,如果没有真切的生死威胁,谁愿意冒着被孙传庭满门抄斩的风险去投靠闯王呢?

李自成的“大顺”军队一路攻入北京城下,明朝的朝廷陷入了前所未有的混乱。看着大势已去,惊恐万分的朝臣们纷纷选择背叛,寻求新的庇护和权力。1644年3月19日的清晨,正阳门被人打开,刘宗敏带领的清军趾高气扬地进驻了皇城。太平天国的农民起义军以胜利者的姿态进入北京,标志着明朝的灭亡。原本辉煌的帝王之都,变成了山贼草寇和流氓无产者所造成的混乱与灾难的代名词。

然而,李自成并非盲目冲动的战士。在前一天,尽管已将明朝的都城围困,他依然不急于进城。为了争取更多的利益,他派出了刚刚投降的太监杜勋前往紫禁城,代为向崇祯帝传递和平谈判的意图。李自成对杜太监并没有什么好感,但为了争取更高的地位和丰厚的回报,他还是让杜勋成为了与崇祯帝对话的使者,毕竟熟人好办事嘛。

如果《小腆纪年附考》中的记载属实,那我们可以看到李自成并没有抱着一统天下的野心。他自己清楚,自己或许能成功推翻明朝的统治,但治理国家的能力与真正的皇帝身份,显然还没有准备好。他更像是一个悲叹命运的宋献策,而非一个野心勃勃的帝王。

关于明朝灭亡的责任,许多人会指责满清的入侵,或是怪罪农民起义军的肆虐,甚至会将罪名推给魏忠贤、袁崇焕、吴三桂、李自成等人。但在我看来,最应受到责怪的,恰恰是明朝的统治者——崇祯皇帝,以及那些腐败的王公大臣们。崇祯皇帝是汉族历史上最大的罪人之一,在他的统治下,成千上万的汉人死于非命。而汉族的地主阶层更是罪恶深重,他们杀戮同胞的手段和抢劫财富的规模远远超过了满清的劫掠。甚至可以说,这一群汉族地主才是真正最大的敌人。

史料中普遍提到李自成的东征兵力达到50万,围攻太原时也曾号称50万大军,但这些数字大多只是夸张的说法。实际情况是,李自成的农民军从西安出发时,兵力可能不足10万。根据《明季北略》中的记载,李自成派刘宗敏作为先锋渡河时的兵力约为2万。而刘宗敏在东征的檄文中则提到,他带领的是50万大军,李自成亲自指挥的主力也达到了100万,但实际情况显示,他的主力大约在4万人左右。加上南线的刘芳亮的分军,总兵力加起来应该不超过10万。而李自成亲征山海关时,也只有6万兵力,这无疑证明他攻占北京的兵力应该更少。

当刘宗敏渡过黄河,进入山西后,他发出了一封气吞万里的檄文,宣称:“嗟尔明朝,大数已终,严刑重敛,民不堪命。诞我圣主,体仁好生,义旗一举,海宇归心。止有晋燕,久困汤火。不忍坐视……”这番话,显然带着威胁的意味,昭示着他势必以雷霆万钧之势摧毁明朝的残余力量。

李自成无疑是中国农民革命史上举足轻重的英雄人物。他从陕北起义,提出“抗粮均田”的口号,经过多年征战,终于在1644年3月推翻了明朝的统治。但他的胜利也充满了短暂性和局限性。太过沉浸在胜利的喜悦中,忽视了来自关外的威胁,最终遭遇了满洲大军的反击,导致了农民起义的失败。