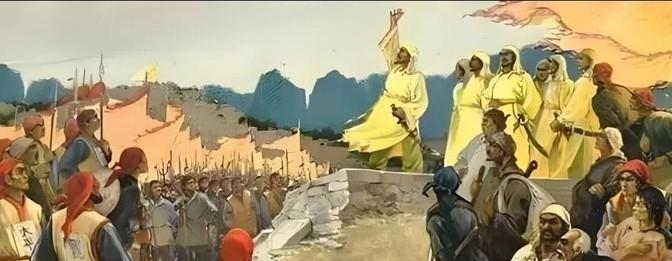

1865年,一名16岁捻军小兵在麦田发现一名受了重伤的清军将领。小兵也不知道对方的是什么身份,看着他身穿黄马褂,于是便一刀砍下其头颅。 1865年,一个16岁的捻军小兵在麦田里发现了个重伤的家伙,穿着黄马褂,看起来挺高级。这小兵啥也不知道,只觉得这是个大鱼,二话不说一刀砍了他的头。谁能想到,这脑袋的主人竟是清军大将僧格林沁? 要讲这事,得先说说捻军。捻军是清朝末年的一支农民起义军,主要在北方活动,集中在安徽、河南、山东、江苏这些地方。名字“捻”可能跟他们用的那种拧成的纸火把有关。这帮人从1851年开始闹腾,一直折腾到1868年才被镇压下去。跟太平天国比,捻军没啥明确的宗教或政治纲领,组织也松散,但他们靠灵活的游击战和骑马作战,愣是让清军头疼了好多年。 捻军为啥起来?说白了就是日子过不下去了。那时候清朝腐败得不行,老百姓穷得叮当响,加上洪水、饥荒啥的,逼得人只能揭竿而起。刚开始,清政府没把他们当回事,觉得就是一群土匪。可捻军越闹越大,抢粮、打城,连朝廷都慌了。到1860年代中期,捻军已经成了个大麻烦,清朝不得不派重兵去对付。 再说那个被砍头的倒霉家伙——僧格林沁。他1811年出生,是蒙古博尔济吉特氏的贵族,算是成吉思汗的后裔。他从小就擅长骑马打仗,靠着一身本事在清军里混得风生水起。第一次鸦片战争时他崭露头角,后来在镇压太平天国时更是立了大功。朝廷看他能打,赏了个黄马褂,这玩意儿可是皇帝给高级官员和将领的荣誉标志,地位高得不得了。 1865年,捻军闹得太凶,朝廷就把僧格林沁派去收拾他们。他带着部队到处追击,作风硬朗,手段也狠。可捻军的打法太滑头,僧格林沁那套正面硬刚的战术不太管用,反而让自己陷入了麻烦。 事情发生在1865年5月18日,地点是山东曹州(现在叫菏泽)。那天,僧格林沁带兵跟捻军干了一仗,结果中了埋伏。清军被打得七零八落,僧格林沁自己也受了重伤。慌乱中,他躲进了一片麦田,想喘口气躲过追兵。 这时候,一个16岁的捻军小兵正好在附近晃悠。他可能是在找点啥值钱的东西,或者看看有没有漏网的敌人。结果,他在麦田里撞上了僧格林沁。那小兵见这人穿着黄马褂,估摸着是个大人物,但压根不知道对方是谁。捻军里不少人没啥文化,这小兵估计也是个大字不识的穷小子。他没多想,抄起刀就砍了,把僧格林沁的头给卸了下来,然后拎着回了营地。 捻军头目一看这脑袋,乐坏了。僧格林沁可是清军的大将,杀了他等于狠狠扇了清朝一巴掌。捻军士气大涨,觉得这下子能多撑一阵子。 僧格林沁一死,清廷炸了锅。这家伙可是朝廷的顶梁柱,他的死讯传到北京,慈禧太后都坐不住了。朝廷赶紧调整策略,把曾国藩调过来收拾残局。曾国藩跟僧格林沁不一样,他不硬追,而是搞了个稳扎稳打的法子,修堡垒、断粮道,慢慢把捻军困死。加上李鸿章这些能人帮忙,到1868年,捻军终于被彻底干掉。 僧格林沁的死虽然让捻军得意了一阵,但没改变他们最后失败的命。清军后来找到他的尸体,给他弄了个体面的葬礼,还追封了个“忠亲王”的称号,算对他一辈子效忠的回报。 1860年代的清朝,真是内忧外患。鸦片战争让外国列强钻了空子,经济被搞得一团糟。国内呢,太平天国、捻军这些起义军闹个不停,朝廷光靠八旗兵已经压不住了。后来不得不靠曾国藩、李鸿章这些汉人组建的地方军队来救场。这也说明清朝的满人统治已经摇摇欲坠,汉人势力开始抬头。 捻军虽然输了,但他们的反抗削弱了清朝的根基。加上后来的洋务运动没搞好,到了1911年,清朝终于撑不住垮了台。可以说,僧格林沁死的那一刻,就是清朝衰落的一个缩影。

财来自有方之星汉灿烂

腐朽的满清政府必须灭亡。。。