在哲学上有这样一句话:“新事物必将取代旧事物。”这个真理同样适用于历史的长河。在古代,曾经强盛无比、如日中天的朝代,也难逃岁月的考验,经过数百年的风雨洗礼,最终会走向衰败,被新兴的势力所取代。明朝便是这样一个例子。开国皇帝朱元璋,虽然出身贫寒,不识字,但凭借着非凡的智慧和治国才干,把国家治理得井井有条。可是,到了后代,明朝的皇帝们逐渐懈怠,政策空洞,朝政腐败,导致本来强盛的帝国逐渐走向衰败。若朱元璋在世,见到自己的子孙如此失职,他必定会气愤不已。通过翻阅史书,我们可以发现,若明朝在灭亡的前24小时稍微努力一下,或许局面会有所转机。然而,两件怪异的事情却让明朝彻底丧失了复苏的希望。至今,提起这两件事,依旧让人感到诡异。

01 李自成兵临城下主动投降却被拒

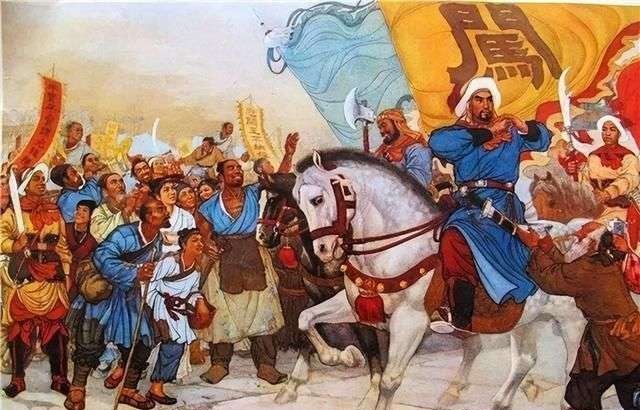

这第一桩奇事与明朝末年著名的起义领袖李自成息息相关。我们知道,明朝末年,皇帝无心治理朝政,朝廷腐败,民间疾苦。大部分官员贪污腐化,只有在寻找私利,压迫百姓。这种环境下,民众的怨气逐渐积累,最终导致了大规模的起义。李自成便是其中的一位起义领袖。不同于其他起义军,李自成自加入起义之初,便得到了舅舅的支持,凭借着这一有利基础,他迅速扩展自己的势力,成为一支庞大的起义军。而与此同时,明朝的统治者——崇祯皇帝,面对外敌的压力,未曾及时调兵遣将镇压李自成的势力。崇祯过于高估了自己的权力,他认为李自成等人不过是些草民,根本无法对朝廷构成真正威胁。于是,明朝放任李自成的力量逐渐壮大。

随着时间的推移,李自成的起义军不断逼近都城,而崇祯皇帝终于感到了威胁。这时,李自成却做出了一件令所有人意想不到的事情——他主动提出投降。他派遣使者进入皇城,向崇祯皇帝表达了自己的降服意图。他表示,只要崇祯同意,他就立刻放下武器,协助崇祯消灭其他起义军,维护明朝的政权。或许是李自成厌倦了不断的征战生涯,寻求一份安宁,或许他看到了明朝的衰弱,但无论如何,这对崇祯来说,无疑是一个天赐的机会。只要答应投降,李自成及其部队便能成为明朝的盟友,朱氏家族的统治也能继续下去。崇祯如果聪明一点,接受了李自成的投降,那么大明的江山或许能暂时保住。

然而,崇祯皇帝出人意料地拒绝了李自成的投降。他的决定让所有人都感到不解,处于劣势的他竟然拒绝了唯一的生路。李自成的回应是迅速进攻,都城陷落,明朝也因此走向灭亡。

02 崇祯大难临头不知道逃亡

第二件事,就是崇祯皇帝在明朝面临灭顶之灾时,竟然选择坐以待毙,不思逃亡。当时的李自成已经带领大军逼近京城,崇祯得知情况后,依然没有采取任何措施,宁愿与朝廷一起共赴灭顶之灾。实际上,在历史上,许多灭国的君主,都会选择逃亡保存皇族血脉,为日后复国留下可能。以北宋为例,虽然末代皇帝在靖康之耻中遭遇屈辱,但宋朝的遗皇子最终通过复仇,为先帝复仇雪耻。如果北宋末代皇帝当年也像崇祯一样选择了与王朝同归于尽,那么百年之后,便没有机会为国家复仇了。

但崇祯显然是另一个例子。在面对灭国危机时,他选择了与京城共存亡。也许这出于他作为一国君主的责任感,认为自己应当坚持到底,保护百姓,而不是抛弃他们独自逃生。这种高尚的精神令人敬佩,但从现代人的角度来看,崇祯的选择却显得不合时宜——“生死有命,富贵在天”,唯有活着,才可能有翻盘的机会。然而,崇祯在压力面前选择了自尽,以一颗歪脖子的树作为自己的终结,明朝也随着他的死亡失去了任何复国的希望。

03 结语

李自成的投降和崇祯的选择,为后人提供了丰富的讨论素材。在现代人的眼光中,李自成在胜利在望时主动投降,让人难以理解;而崇祯明知大势已去却不逃亡,更让人惊讶。两者的行为,之所以显得如此怪异,不仅仅是因为历史的背景和当时的局势,更因为我们与古人思维的差距。李自成的投降,或许出于权力的欲望,而非真正的忠诚,而崇祯的坚守,更多的是出于责任感与家国情怀。现代人讲求理性与生存,但古人更重视责任与忠诚。对于李自成而言,是否当上皇帝并不重要;而崇祯则从他登基那一刻起,就注定要为国家的命运负责,宁愿牺牲自己,也要为百姓守护最后的尊严。