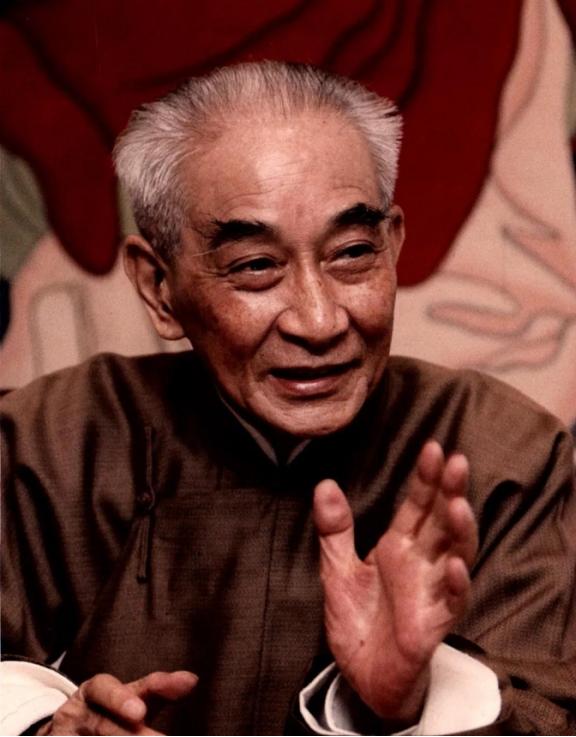

1974年,国学大师南怀瑾指出:“中国将有200年的黄金时期,从1987年(丁卯年)之后开始兴盛,将比盛世康乾更为辉煌!” 1918年3月18日,南怀瑾出生在浙江乐清县一个偏远的小山村里。身为农家子弟,家庭条件并不优越,但他母亲的虔诚信仰却为他的人生蒙上了一层神秘的色彩。因为母亲常年在家中拜佛,村里的人便称他为“佛送的孩子”。这个名号虽然带有一种神秘的色彩,但却并未在他早年的成长中留下深刻的印记。 相反,南怀瑾从小到大的学习成绩并不出众,甚至在考试中屡屡名列倒数。这个事实与他母亲对佛法的虔诚似乎形成了鲜明的对比,外界的期望和现实之间的落差,让他在少年时期感受到不少压力与困惑。 面对学业的失败,南怀瑾并没有过多的自怨自艾,而是选择了辍学回家。辍学后,他并没有像许多同龄人那样选择安稳的生活,而是对武学产生了浓厚的兴趣。他深入研究各类武学典籍,向一些江湖中的奇人异士请教,逐渐形成了自己独特的见解。江湖上的人物往往各具特色,他们的智慧与经历为南怀瑾的思想世界增添了更多的色彩。 武学之余,南怀瑾对儒、释、道三家思想产生了浓厚的兴趣。在这些思想的熏陶下,他逐渐意识到,单纯的武学修炼并不足以解答生命中的种种困惑,精神与心灵的修养同样不可忽视。 于是,他开始深入思考人与自然、人与社会、以及人与内心之间的关系。这一阶段的思索为他后来的修行之路打下了坚实的基础。南怀瑾对佛学的兴趣日益加深,最终他走上了一条完全不同于常人的修行之路。 25岁那年,南怀瑾遇到了改变他一生的机遇。秋天的一天,他有幸结识了袁焕仙,这位佛学高人精通佛法,还对儒、道两家有着深刻的理解。袁焕仙给予了南怀瑾许多智慧上的启迪,更重要的是,袁焕仙将他引荐给了当时的佛教高僧——虚云法师。 南怀瑾在虚云法师和袁焕仙的指导下,开始正式踏上了修行之路。两位大师的教诲让南怀瑾的佛学理解更加深入,也使他的身心发生了巨大变化。 直到20世纪40年代,正值壮年的南怀瑾,在四川峨眉山的大坪寺进行闭关修行。峨眉山位于四川盆地西南部,自古以来就是佛教名山,香火旺盛。南怀瑾在这里寻求心灵的宁静与智慧的启迪。 他在寺院里埋头苦读佛经,虔诚地向高僧请教修行之道。即便山里风雨飘摇,条件清苦,南怀瑾却丝毫不以为意。他的目标只有一个——参悟佛法,追寻真理。古人云:"吾心似秋月,碧潭清皎洁。无物堪比伦,教我如何说。"南怀瑾求法若渴的精神,正如这皓月般纯净的心境。 一个静谧的夜晚,烛光摇曳,南怀瑾刚参加完寺院的晚课。他望着殿内供奉的文殊菩萨像,灵光一闪,生出一个念头。他虔诚地向菩萨发问:"我所理解的佛法,是否契合佛陀的本怀?我立志要修补国学断层、振兴民族文化的宏愿,是否能够实现?" 话音刚落,文殊菩萨像前供着的灯盏,突然光芒大盛,整个佛殿都被照亮了。南怀瑾愣住了,继而恍然大悟。这一定是菩萨在回应他的请问!是在昭示他,学佛修行固然可以自利利他,但要真正复兴民族,仅在山林里参禅是不够的,还要走入尘世,广泛弘扬传统文化,唤醒民众。正所谓"大道无形,大音希声",真正的智慧,要用于改变世界。 南怀瑾顿悟后,提笔写下振聋发聩的诗句:"不二门中有发僧,聪明绝顶是无能。此身不上如来坐,收拾河山亦要人。"意思是说,追求真理的路不止一条,单单聪明智慧还不够,关键是要身体力行。即便不能即刻成佛,也要尽己所能,挽狂澜于既倒,振民族之衰颓。他决定:自己虽已出家,但是为了民族大业,还是要还俗,投身于文化振兴的伟大事业中去。 南怀瑾深知,一个民族的兴衰成败,与其文化传承息息相关。文化是民族的根和魂,一旦文化传承出现断层,这个民族也就难逃覆亡的命运。1974年,南怀瑾先生作出了一个惊人的预言:"中国将迎来200年的黄金时期,从1987年开始兴盛,将比康乾盛世更加辉煌。"后来的历史,也印证了这位先哲的远见卓识。

yu

敬仰大师!