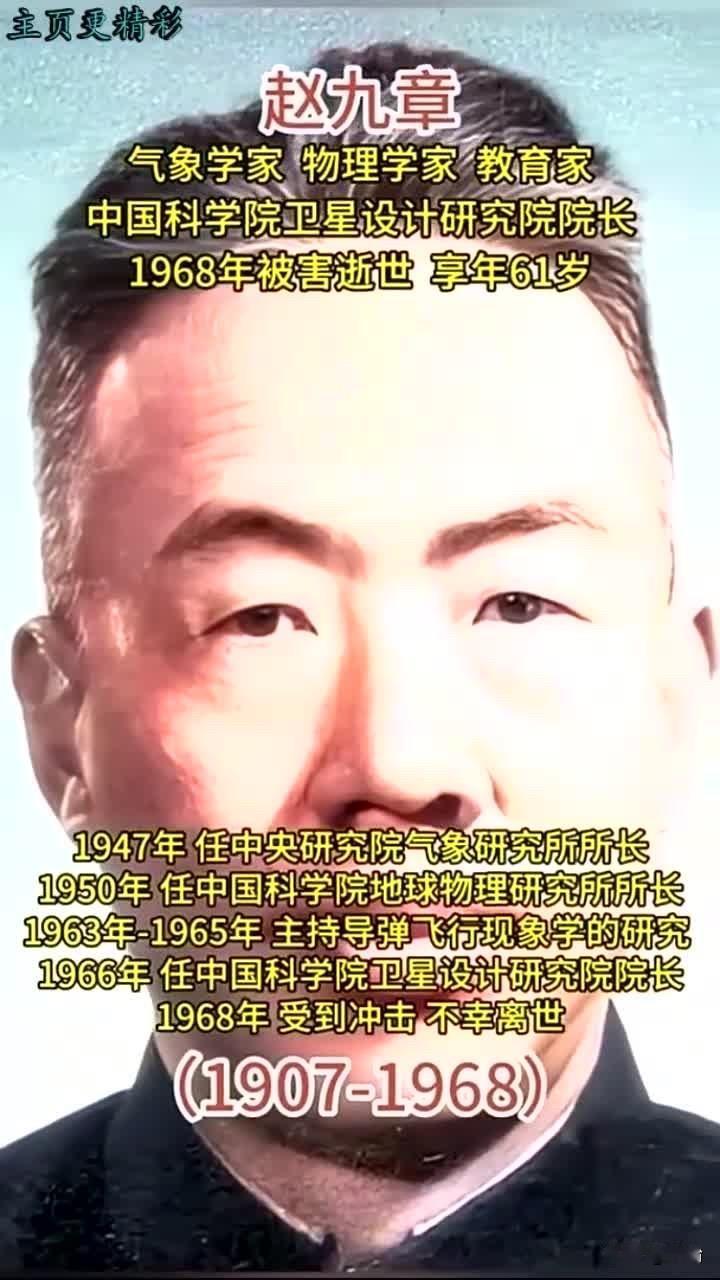

1968年,“两弹一星”勋章获得者赵九章,在宿舍中吞下几十粒安眠药,静静的躺在床上离去了,在中国卫星的功臣名单中,他排在第一位,比钱学森排名更高! 1968年10月26日深夜,北京中关村一间普通的宿舍里,61岁的赵九章,吞下了他积攒了许久的几十粒安眠药,平静地躺在床上,再也没有醒来。他的桌上,还摊着亲手绘制的人造卫星轨道图,抽屉里,一张本该属于他的国庆观礼请柬,被人恶意扣下,没能送到他手上。 谁能想到,这个在轨道图上计算了无数次近地点、远地点的老人,年轻时是抱着“科学救国”的信念回国的。1935年,赵九章在德国柏林大学攻读气象学,导师是国际著名气象学家柯本,他的论文《中欧阻塞高压系统》发表时,欧洲学界都以为会留下这个才华横溢的年轻人。 可他收到国内消息,说华北干旱,农民颗粒无收,连夜收拾行李:“我学气象,是为了让中国的庄稼有好收成,不是在异国他乡做学问。” 回国时,他把所有积蓄换成了气象仪器,装了满满两大箱,船过印度洋时遇到风暴,他死死抱着箱子,说“这些比我的命金贵”。 新中国成立时,赵九章已经是国内气象学界的领军人物。他主持建立的华北观象台,能精准预报台风路径,让沿海渔民躲过无数灾难。可1957年,苏联发射第一颗人造卫星的消息传来,他半夜闯进中科院院长办公室,手里攥着张草图:“咱们也得搞卫星!气象卫星能看云图,通信卫星能传信号,这是国家的眼睛!” 那时中国连像样的火箭发动机都造不出来,有人笑他“异想天开”,他却带着团队从最基础的轨道计算开始,趴在算盘上算卫星入轨角度,用手摇计算机模拟大气层阻力,办公室的灯常常亮到天明。 为了卫星,他把自己逼成了“跨界专家”。原本研究气象的他,啃起了火箭动力学、天体物理,笔记本上记满了密密麻麻的公式,页边空白处还画着简易的卫星草图,标注着“太阳能板要耐低温”“天线角度需可调”。 1965年,中国第一颗人造卫星“东方红一号”正式立项,他被任命为总负责人,却把最核心的轨道设计工作揽在自己身上——同事们劝他“您年纪大了,交给年轻人把”,他摇头:“这一步错了,后面全白搭。” 那段时间,他兜里总揣着个小本子,走路算、吃饭算,连睡梦中都在念叨“近地点高度439公里,倾角68.5度”。 可荣誉没等来,风暴先到了。1968年,一些人翻出他留洋的经历大做文章,说他“里通外国”,抢走了他的研究资料,甚至不许同事和他说话。他被赶出实验室,只能在宿舍里偷偷画轨道图,铅笔尖在纸上划出深深的痕迹。 国庆观礼请柬被扣下那天,他其实早有预感,却还是把请柬的样式画在草稿纸背面,旁边写着“等卫星上天,全国人民都能看到”。他积攒安眠药,不是一时冲动——那些日子,他常咳血,却拒绝去医院,说“怕被人借故扣下,耽误了轨道计算”,他只是想,若实在熬不下去,至少要体面地离开,不连累那些跟着他干的年轻人。 赵九章没等到“东方红一号”升空的那天。1970年4月24日,当卫星从酒泉发射场腾空,《东方红》乐曲传遍全球时,他的同事们对着天空流泪——卫星的轨道参数,和他当年在宿舍里画的那张图,误差不超过3公里。后来整理他的遗物,发现枕下藏着张泛黄的照片:1958年,他带着学生在野外观测,笑得满脸皱纹,背后是写着“向科学进军”的标语。 有人说,赵九章的排名比钱学森高,是因为他是卫星事业的“拓荒者”。钱学森曾说:“没有赵九章,中国卫星至少要晚五年。” 这话不假,从提出构想,到拉队伍、建体系,再到攻克轨道设计难关,他每一步都走在最前面。可这位拓荒者,却没能踏上自己开辟的道路看到终点,这成了中国航天史上最痛的遗憾。 他的故事里,藏着老一辈科学家最朴素的信念:国家需要,就把命都豁出去。他们计较的从不是排名高低,而是“咱们的卫星能不能上去”“国家能不能变强”。赵九章吞下安眠药时,桌上的轨道图还摊着,或许在他心里,这张图比生命更重要——因为那上面,画着一个民族仰望星空的梦想。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。