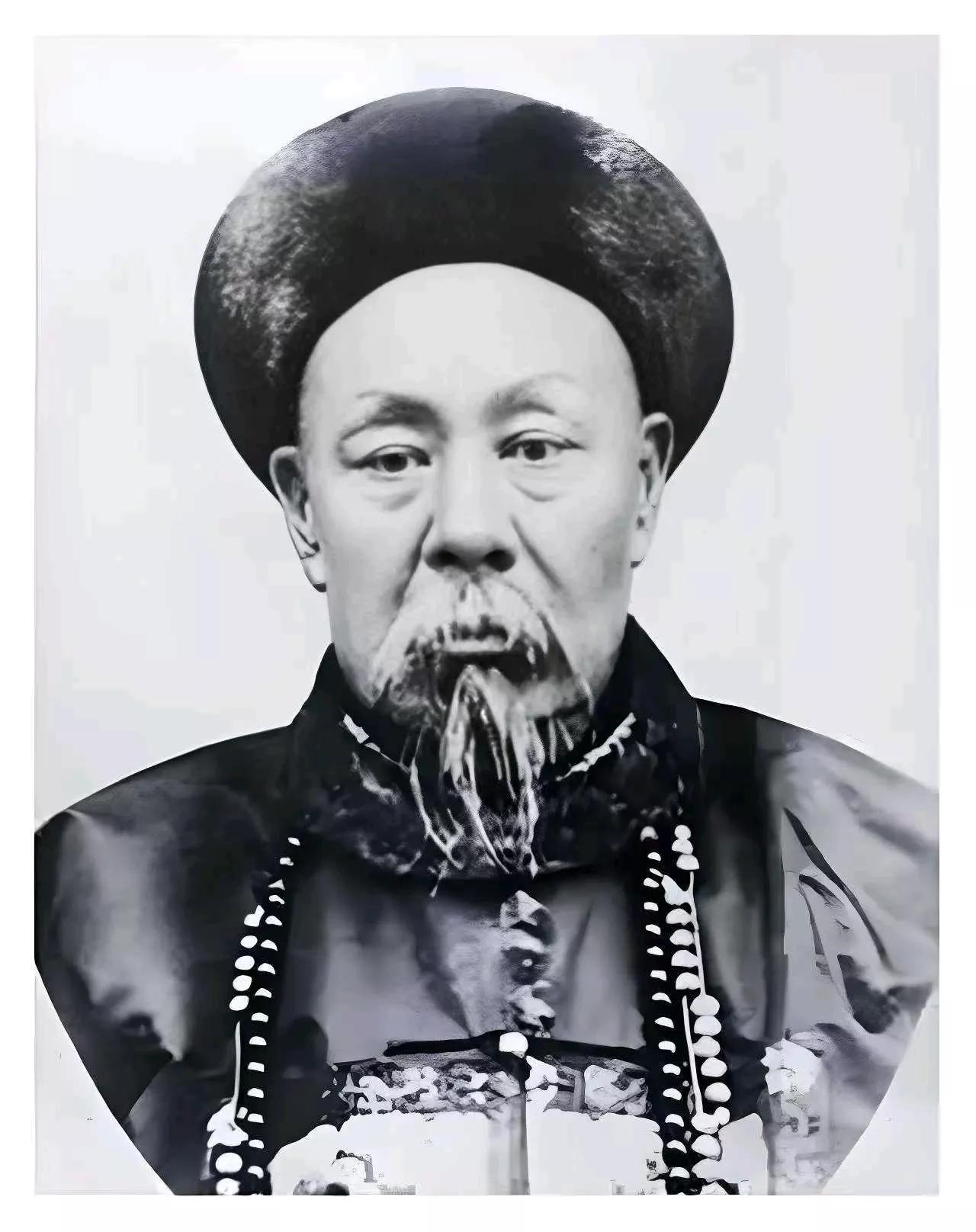

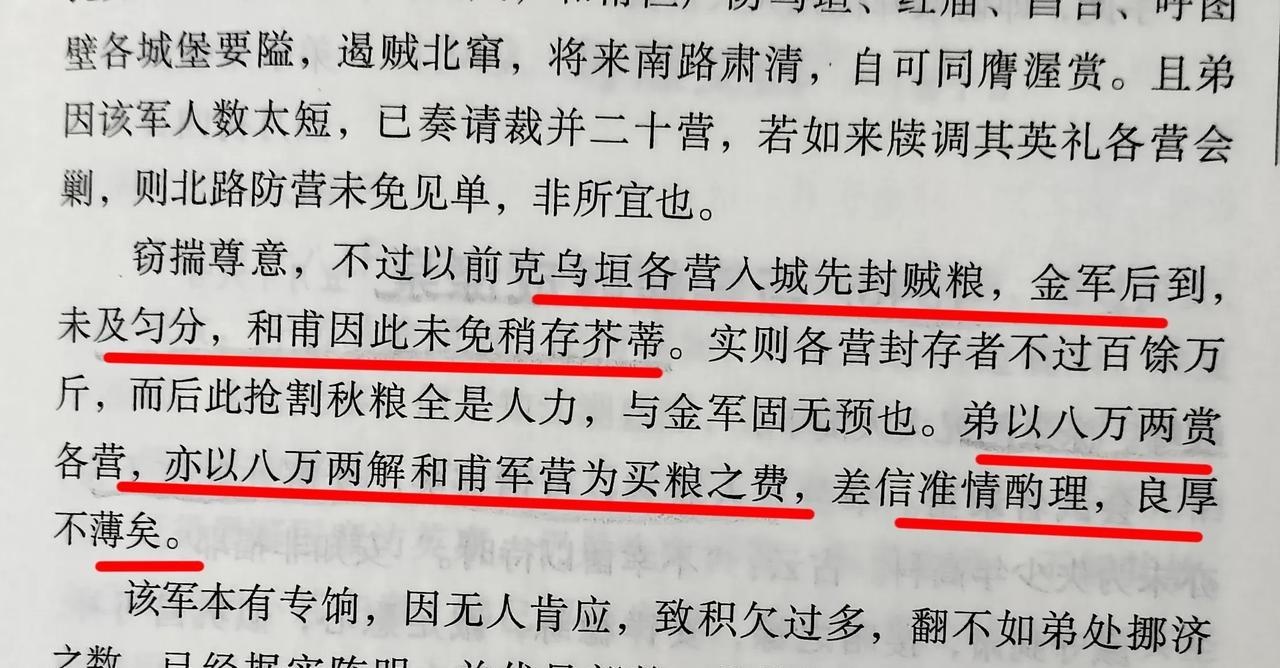

收复新疆后,左宗棠杀掉了所有俘虏,包括降俘,然而,左宗棠手上沾满了血,却没人骂,为何? 要理解这一矛盾的起点,必须回到19世纪70年代新疆的危局。阿古柏在英俄支持下割据天山南北,沙俄强占伊犁,清廷同时面临日本侵台,海防与塞防之争白热化。 李鸿章主张弃西北保东南,认为新疆是“无用荒壤”;左宗棠则力陈“重新疆所以保蒙古,保蒙古所以卫京师”的地缘逻辑。 这场辩论本质是资源枯竭下的存亡抉择——朝廷仅拨付200万两军费,左宗棠自筹800万两,甚至依赖徽商胡雪岩倾囊相助才凑齐西征资本。在这种极限压力下,每一步决策都如同悬崖走钢丝。 杀降指令的出台,直接源于对历史教训的血泪反思。乾隆年间准噶尔部降而复叛的阴影未散,而阿古柏残部多为死忠亲兵,表面归顺实则伺机再起。 左宗棠在给清廷的奏报中直言:此辈“心不服口,委曲求全假意投降”,若放虎归山,以清廷衰微的国力和新疆孤悬塞外的现实,再难二次征讨。 更现实的顾虑在于,英俄势力仍在边境虎视眈眈,降军随时可能被策反为新的分裂火种。 因此他采用“宴诱首领、分割围歼”的策略,表面设宴犒赏敌将,趁其麻痹时调降兵入瓮城处置,从战术上杜绝了反噬风险。 值得玩味的是,与陕甘回民起义时期“十不存一”的残酷镇压不同,左宗棠在新疆严格区分了“剿”与“抚”:对阿古柏核心武装铁血肃清,但对被胁从的各族民众发放粮衣遣返原籍,甚至利用他们传递情报、策应清军。 这种精准打击使南疆民众自发协助清军,加速了阿古柏政权的瓦解。可见他的杀降绝非嗜血,而是经过冷酷计算的战略止损——用最小代价换取边疆长久安定。 历史的天平最终倾向了左宗棠。新疆自此维持了三十年和平,直至辛亥革命波及西北;更关键的是,他推动1884年新疆建省,将羁縻之地转化为行省建制,从法理上筑牢中央管辖根基。 当后人凝视地图上那占中国六分之一面积的辽阔疆域时,很难彻底否定当年抉择的必要性。王震将军的评语点出这种复杂心态:“左宗棠屠夫的一面,其过难掩;但收复新疆,于民族实有大功”。 回望这场争议,真正触动后世的或许并非杀俘本身,而是它揭示的艰难命题:当理想主义的人道原则遭遇国家存亡的冷酷现实时,历史将如何书写这份沉重? 左宗棠的选择未必是唯一答案,但在那个列强蚕食、国力崩坏的至暗时刻,他以染血之手托住了即将坠落的疆土,这份功过交织的真实,或许比非黑即白的审判更值得深思。 素材来源:孙占元. 《左宗棠评传》[M]. 南京: 南京大学出版社, 2002: 1.

尭舜治天下

左公千古🤙🤙

海上生明月

左公铁腕无情,菩萨心肠!左公千古!

用户17xxx65

藏疆秦汉唐元历史上就是中华民族的疆域,中外历史,生态环境,地理政治贡献形成,把疆域归功清朝和寄生虫,抹杀中国历史,中华民族的贡献,不是蠢就是坏。