1959年毛主席重回故乡,祭拜父母时发现坟头早已破败,工作人员提议重修坟墓,而毛主席的一句话却让人肃然起敬。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1959年6月25日傍晚,韶山冲的天色刚刚暗下来,几辆普通的小车缓缓驶进了松山一号楼前,没有锣鼓喧天,也没有欢迎队伍。 按照毛主席的要求,这趟回乡之行不安排接待人员,不动用部队,不搞迎来送往,只想像个普通人一样,回到出生的地方,看看老屋,走走旧路。 下车的时候,他脸上挂着平静的笑,穿一身朴素衣服,精神头很好,和在场的地方干部逐个握手,用乡音问候一句:“乡亲们好!” 那天晚上,他吃得很简单,没有摆酒,也没讲很多话,吃过饭,他坐了一会儿,就回了房间,整个招待所都安安静静,谁也不知道他第二天要去哪,也没人敢多问。 天还没亮,他就悄悄起了身,只叫了一名当班的警卫,一同出了门,山路不平,草高露重,裤脚一会儿就湿透了。 没人吭声,只听见踩着草叶的轻响,他脚步不快不慢,始终朝山那边走,警卫跟着走了好一会儿,才发现前方那条小道,是通往他父母坟地的方向。 山坡尽头,两个坟堆出现在眼前,没有墓碑,没有围栏,也没供桌香火,坟上的土被雨水冲塌了一点,草长得乱,几乎要盖住坟头。 他站在那里,看了很久,没说一句话,有人从旁边折了几根松枝递过去,他接过来,轻轻插在坟头,然后鞠了三个躬。 他嘴里轻声说了一句:“前人辛苦,后人幸福。”声音很小,不像是对旁人说,更像是自言自语,站了一会儿,随行干部开口说,要不修一下坟,补补土,建个碑,也算尽孝。 他听了,只是摆摆手,说:“不要修,每年清明节你们帮忙添点土就好。”语气平常,神情也很平静。 下山的时候,他没再回头,脚步依旧不紧不慢,后来回到招待所,他和罗瑞卿谈话,说我们共产党人讲唯物主义,不讲鬼神迷信,但亲人是不能不认的。 父母是生我养我的人,不能因为做了领袖就忘了根,他说这话的时候,语气不重,但听得人心里不由得一紧。 那天晚上,他设了一桌便饭,请了几位老乡亲,都是当年认识的老人,老农协的、赤卫队的,还有几位堂兄弟,饭菜简单,四菜一汤,外加一瓶白酒。 他亲自给大家倒酒,敬一敬当年的老师,也问问村里的庄稼收成,问谁家娃上学了,哪家盖了新房。 整个饭桌上没有豪言壮语,只有一句句拉家常的问话,他还说起小时候拜路边石头当“石头妈妈”的趣事,逗得大家都笑了。 那几天,他还走了几处地头,问农户的生活,去了韶山学校,还和孩子们合影,他戴着红领巾,笑着说自己成了少先队员,眼里满是高兴,有人说,那时候的毛主席,不像个国家元首,更像一个久别重逢的亲人。 这次回韶山,没有报纸报道,也没有摄影记录,一切按他的意思,不搞宣传,他不想把这事闹大,不想让后人把一次寻常的归乡,变成一种仪式。 从头到尾,他只做了几件事:回了趟老屋,拜了坟,见了亲人,吃了顿便饭,他没有多话,也没有豪语,只用行动,把心里的情分表达得清清楚楚。 毛主席的父母坟地,后来也没有修,就按他交代的,每年清明加点土,草也不割得太干净,有人说,这地方该修一修,毕竟是伟人的父母,韶山那边的干部只是摇头,说:“主席说不要修,我们就不修。” 很多年过去,那座坟还在原地,碑边的松枝风干了,草又长高了,有人走过,说那是毛主席最沉默、最真实的一面。 没有宏图伟业的词句,也没有丰功伟绩的描述,只有一座老坟和一段静默的山路,记录着他对亲情的敬重和对信仰的坚持。 他没有让人忘记坟头,也没有让人记住排场,他让人记住的,是做人做事要有根,哪怕走得再高,也不该忘了来路。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:共产党员网——毛泽东五回韶山

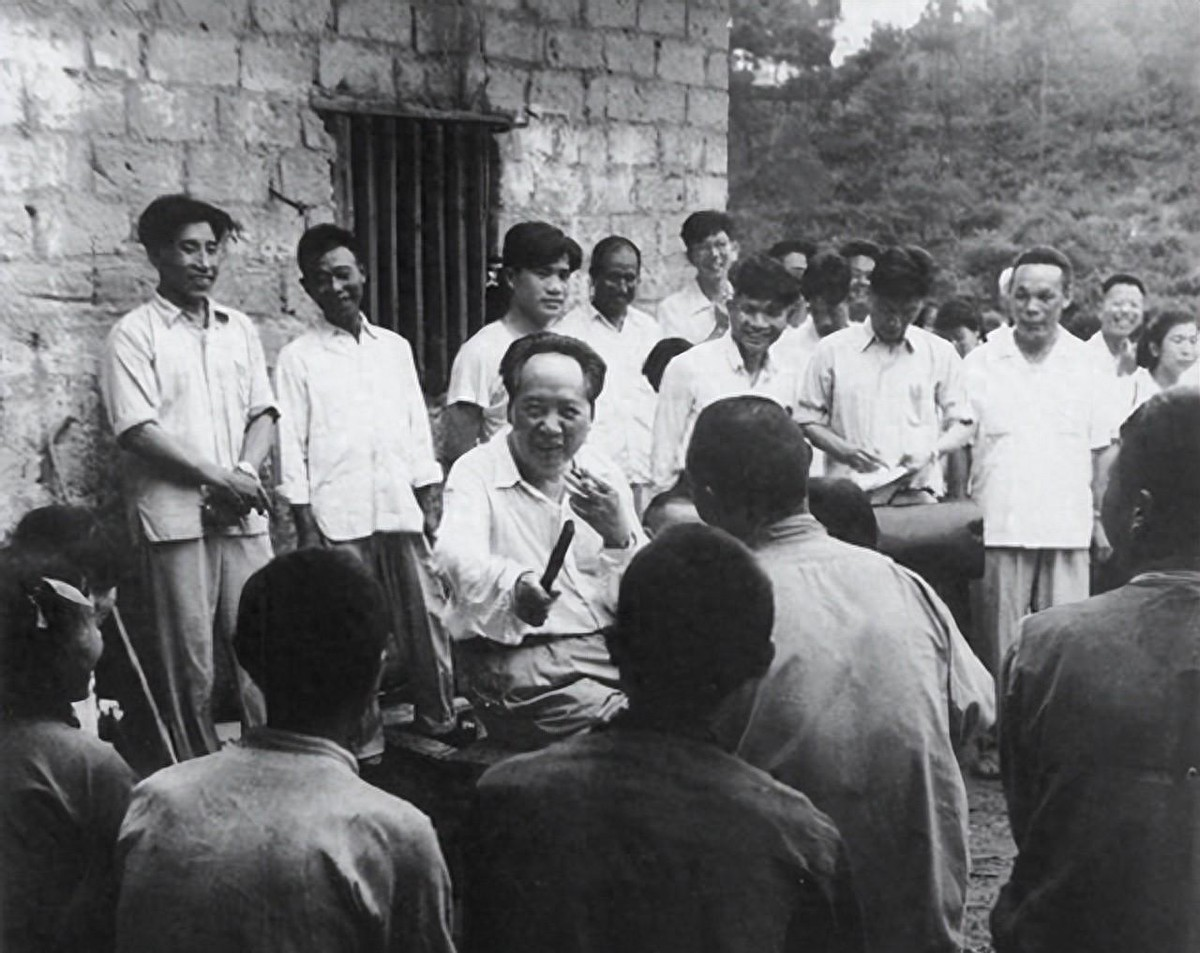

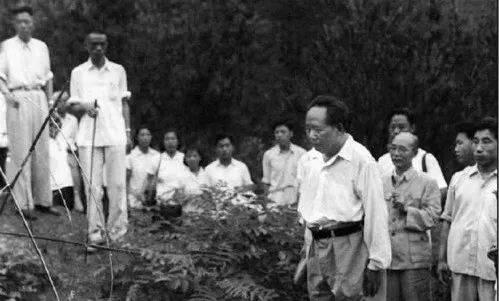

![西游记中,玉帝和如来比,到底谁更惨?[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/10374091116604456456.jpg?id=0)