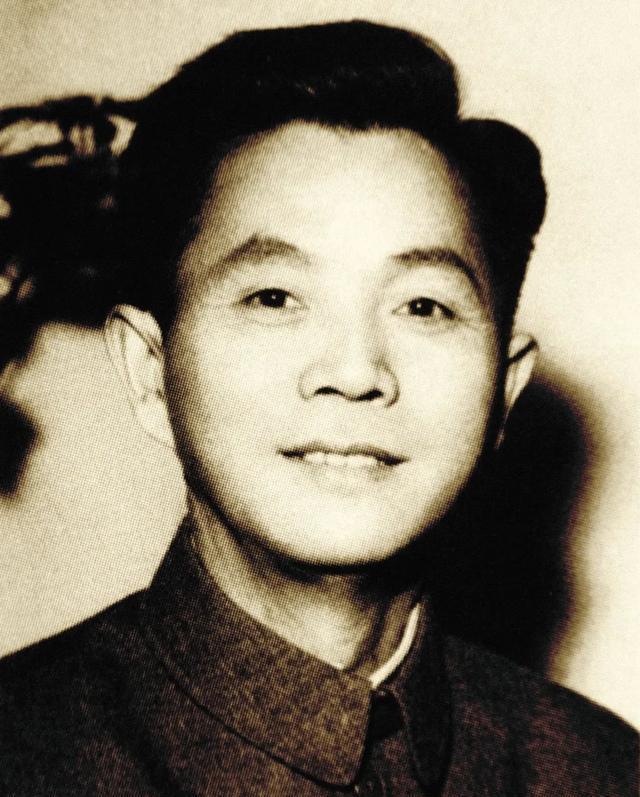

1961年12月,山东省委第一书记舒同被断崖式降职。 要说舒同的“降职”,绕不开一个沉重的背景:1960年前后那几年的全国性经济困难。“”的浪潮过后,问题暴露出来了,尤其在农业上。山东,成了当时的重灾区之一。 咱们今天的人很难想象那会儿有多难。缺粮,是悬在每个人头顶的达摩克利斯之剑。而在山东章丘,发生了震惊全国的“黄河事件”。说白了,就是因为饥饿和疾病,黄河公社出现了非正常死亡,情况很严重,直接捅到了中央。 这一下,问题就大了。中央雷厉风行,立刻对山东省委的领导班子进行了改组。作为省委第一书记的舒同,自然是首当其冲的负责人。很快,他被免去了省委第一书记的职务。 在那个年代,犯了错误,尤其是造成了严重后果的“路线错误”,处理是非常严厉的。中央给舒同的指示是:下去“体察民情、调查研究、改造思想”。说得直白点,就是下基层去,看看群众的真实情况,好好反省自己。 于是,1961年4月15号上午,一辆轿车悄悄地开进了章丘县委大院。车上下来三个人:舒同,一个司机,一个警卫员。没有前呼后拥,没有欢迎横幅。当时县委的领导们都扑在下面搞生产救灾,只有21岁的县委秘书刘宝华接待了这位曾经的“封疆大吏”。 “县委书记”的谜案:一个美丽的误会? 舒同来了章丘,这是板上钉钉的事实。那么,他到底是不是来当县委书记的呢? 无论是后来的《章丘县志》,还是网上流传的各种资料,几乎都言之凿凿地说他“兼任”或“挂职”了章丘县委书记。这个说法流传得太广,以至于成了一种“共识”。 但咱们得听听亲历者的说法。当时全程陪同、担任县委秘书的刘宝华老先生,对这事最有发言权。据他回忆,省委、泰安地委(当时章丘归泰安管)从来没有下达过任何关于舒同担任章丘县委书记的任命文件,连口头通知都没有。 舒同自己在章丘的一年时间里,也从没提过这事。当时章丘县委的第一书记叫刘钦鉴,舒同来了,刘钦鉴的职务也没有任何变动。 那舒同在章丘干什么呢?四个字:压力山大。 你想想,从省委第一书记的位置上下来,等待着中央的最终处理,他心里的包袱有多重。刘宝华回忆,那时的舒同沉默寡言,经常一个人发呆,神经衰弱得厉害,晚上九点必须准时休息,不然就整夜失眠。因为长期在江西、延安生活工作,他说话还带着浓重的口音,县委的干部们常常听不懂,得靠他身边的人“翻译”。 县委常委会,他基本不参加。都是第二天,由县委书记刘钦鉴向他汇报一下情况。他听完,也极少表态提意见,总是说“你们按照省委地委的部署办就行”。他从不主持工作,也从不干预县委的具体事务。这哪像一个来上任的县委书记?这更像一个在“戴罪”期间,小心翼翼、等待发落的高级干部。 那么,“县委书记”这个头衔到底是怎么来的呢? 线索,出现在1961年12月的一张报纸上。当时,《大众日报》约稿,请章丘县委写一篇关于调查研究、搞好救灾的文章。稿子是办公室主任于承福代县委书记刘钦鉴写的,落款自然是“中共章丘县委第一书记刘钦鉴”。 可怪事来了,报纸刊登出来后,作者的头衔被改成了“中共章丘县委书记处书记刘钦鉴”。刘钦鉴看到报纸也纳闷,问办公室的人怎么回事。大家面面相觑,最后还是刘钦鉴自己说了句:“可能是因为舒同同志在这里的缘故吧,咱们都得往后排。” 报社的编辑可能想当然地认为,省委第一书记下来了,那他肯定是这里的最高领导,原来的书记自然要“降一级”。而县委这边呢,看到报纸印都印了,也不敢去问,更不敢去纠正。这事儿就这么默认了。 这,恐怕就是“舒同兼任县委书记”这个说法的唯一源头和最能让人联想的“证据”。一个无心的改动,加上当事人的“不敢言”,最终演变成了一段流传至今的历史“定论”。 舒同虽然没有主政一方,但他在章丘的这一年,给当地留下了无法磨灭的印记。这个印记,是无声的,是艺术的。 在章丘,他深入田间地头,亲眼目睹了民间的疾苦,这对他的思想冲击是巨大的。同时,章丘的山水也给了他一丝慰藉。百脉泉的泉水喷涌不息,仿佛在诉说着生命的力量。在这里,他拿起了毛笔。 书法,是他一生的挚爱,也是他排解内心苦闷的方式。他为百脉泉题写了“墨泉”、“百脉泉公园”,为李清照纪念馆题写了“一代词宗”。这些字,笔力雄健,气势开阔,你看不到一个失意落魄之人的颓唐,反而能感受到一种沉淀之后的豁达与坚韧。 政治上的头衔是暂时的,可以被赋予,也可以被剥夺。但艺术的生命力是长久的。 六十多年过去了,人们可能已经淡忘了当年那些复杂的政治风波,但只要一走进百脉泉公园,看到那些力透纸背的题字,就会想起舒同这个名字。他的书法,成了章丘一张闪亮的文化名片,这比一个他从未真正担任过的“县委书记”头衔,要厚重得多。