1928年,蒋介石视察安徽大学,结果校长居然不安排列队迎接,气得蒋介石就给了校长两巴掌,谁知道这个校长反身就一脚把蒋介石踹翻在地……

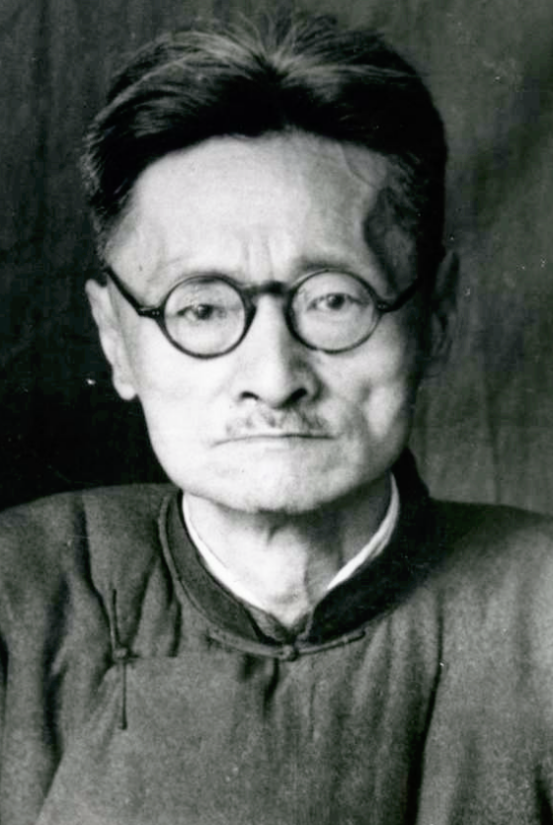

1958年7月15日,一代国学大师刘文典教授因脑溢血与世长辞,享年69岁。他的去世,标志着一个跌宕起伏、传奇而又不平凡的人生走到了尽头。 刘文典一生致力于国学研究和古籍校勘,著述颇丰,堪称民国学界的翘楚。他的代表作《淮南鸿烈集解》出版后广受好评,时人称其为"国宝"。而他的另一部巨著《庄子补正》,更是奠定了他在国学领域的崇高地位。除了学术成就,刘文典还以其坚定的爱国情怀和独特的人格魅力赢得了世人的尊敬。 新中国成立后,党和政府高度肯定了刘文典的贡献。1956年,他不仅当选为全国政协委员,还被评为云南大学唯一的全国一级教授。这些殊荣,是对他一生学术造诣和人格操守的最好褒奖。

有一次,几个日本兵闯入刘文典的家中,大肆搜查,甚至拿枪指着他,逼迫他就范。刘文典镇定自若,沉声说道:"我是一个学者,一生献身于中国文化事业。你们这样做,是在侮辱知识和人格!我宁可死,也不会帮助你们!"日军见状,只能悻悻而去。刘文典的这种大无畏精神,令人钦佩不已。 抗战胜利后,刘文典继续潜心学术,著书立说。1948年,他完成了毕生心血之作《庄子补正》。这部书不仅填补了庄子研究的空白,更以精湛的考据和独到的见解,开创了庄学研究的新局面。 1949年,刘文典欣然接受中央人民政府的邀请,担任云南大学教授,为新中国的高等教育事业贡献自己的力量。在云南大学的八年时间里,他兢兢业业,培养了一批优秀的国学人才。同时,他还积极参与社会活动,出任全国政协委员,为国家建设建言献策。 回顾刘文典的一生,我们不禁感慨万千。从一个富商之子到国学泰斗,从投身革命到坚守民族气节,刘文典的人生轨迹,堪称20世纪知识分子群体的一个缩影。他曲折而传奇的经历,既反映了时代的巨变,也体现了知识分子的家国情怀。 如今,当我们缅怀这位民国"国宝"时,更应铭记他矢志不渝的治学精神和无私奉献的爱国情操。刘文典的学术遗产和崇高品格,将永远激励后人前行,成为莘莘学子心中最璀璨的明灯。

追溯刘文典的生平,不得不提及他的家世背景和早年学习经历。1889年,刘文典出生于安徽合肥的一个富商之家。幼时的刘文典便展现出过人的才智,悟性极高。少年时代,他进入安徽公学学习,师从陈独秀、刘师培等思想前卫的知识分子,接受了新潮思想的洗礼。在这里,他的革命意识萌芽,为日后投身革命埋下了伏笔。 1906年,年仅17岁的刘文典毅然加入同盟会,开始了他的革命生涯。两年后,他远渡东瀛,考入日本早稻田大学,攻读文学和哲学。在日本求学期间,刘文典追随国学大师章太炎研习经学和小学,成为章氏的得意门生。1913年,刘文典再次赴日,化名刘天民,加入中华革命党,还担任过孙中山先生的秘书。从这些经历可以看出,青年时期的刘文典已然将个人命运与国家前途紧密相连,怀揣着改变中国的理想。 1917年,刘文典受聘于北京大学,开始了他的学术生涯。在北大任教期间,他专注于国学研究,尤其在古籍校勘方面颇有建树。他治学严谨,见解独到,很快在学界崭露头角。他撰写的诸多论文和专著,皆成为后世学人研究的重要参考。刘文典在北大期间结识了许多志同道合的朋友,如鲁迅、朱自清等,他们常常聚会讨论国事,针砭时弊,可谓民国学界的一股清流。

1928年,刘文典受聘出任安徽大学文学院筹备主任,代理校长职务。在这个初创阶段的大学里,刘文典力图营造自由开放的治学环境。他提倡学生关心国事,鼓励他们参与爱国活动。在他的支持下,安大学生多次举行集会和游行,抗议军阀割据,主张和平统一。面对学生的正义行为,刘文典虽然表面上保持中立,但暗中却给予了极大的支持。他常常在私下里资助学生活动,为他们提供经费和场地。 然而,这一切却引起了蒋介石的不满。1928年,蒋介石以视察名义到访安徽大学。按照惯例,学校理应安排师生列队欢迎。但刘文典对这种虚与委蛇的做法并不认同。他没有布置任何迎接仪式,只是派人在校门口简单地接待了蒋介石一行。 蒋介石对此大为恼火。在随后的会面中,他对刘文典破口大骂,指责他不懂规矩,藐视中央。刘文典针锋相对,斥责蒋介石搞独裁,不顾民生疾苦。双方争执不下,最后竟演变成了肢体冲突。蒋介石一怒之下,竟扇了刘文典两个耳光。而刘文典也不示弱,当即还以颜色,一脚将蒋介石踹翻在地。现场一片哗然,师生们议论纷纷,都为刘校长的勇气喝彩。 消息传出后,舆论哗然。蒋介石恼羞成怒,下令拘捕刘文典。然而,全国文化界却异口同声地为刘文典鸣不平。以蔡元培、胡适等为代表的知识界领袖纷纷上书蒋介石,要求释放刘文典。他们在信中指出,刘文典是国学界的泰斗,理应受到尊重;同时,他们也谴责蒋介石的独裁行径,认为这种做法有悖于民主与法治。在舆论和压力下,蒋介石最终不得不让步,同意释放刘文典。