1959年的一天,受到错误批判的原总参谋长粟裕,在海军司令员肖劲光的陪同下,来到了杭州。刚刚安顿好,同在杭州休养的铁道部长滕代远便准备过来看望他,担心他想不开,想开导一下。

1955年的开国授衔大典上,粟裕原本应当被授予开国元帅的荣衔。然而,粟裕多次婉拒,表示不愿接受这一荣誉。面对粟裕的坚持,毛主席最终亲自发表讲话,表示如果粟裕坚持不愿做元帅,那么他至少应该是大将,而且还应当排在所有开国大将之首。经过这一番调解,粟裕最终被授予了大将衔,他忠诚且兢兢业业地履行着自己的职责。 在淮海战役中,粟裕作为华东野战军的代司令员兼代政委,在中央军委和毛泽东的直接指导下,指挥作战。他巧妙地运用战略战术,不仅以少胜多,创造了战役上的奇迹,还把大兵团作战指挥提升到了一个新的高度。 与此同时,正在平津战役前线的东北野战军司令员林帅,也十分关注淮海战役的进展。他对几个月前的辽沈战役中,粟裕在战术上的巧妙运用,尤其是如何在关键时刻成功让杜聿明被俘并抓捕的过程,表现出了浓厚的兴趣。林帅对参谋长刘亚楼表示了不满,认为自己没有全面收集好相关资料。刘亚楼开玩笑道:“林总,您对华东野战军的作战情况如此感兴趣,是不是打算与粟裕同志比一比高低?” 林帅则回答道:“你这话说得不对。首先,我对任何打了大胜仗的兄弟部队都非常感兴趣;其次,我对粟裕同志的了解远比你们要深刻。从南昌起义以来,直到井冈山时期,我们两人就一直是并肩作战的好战友。后来虽然各自经历不同,但风格也各自有异。豫东战役时,我觉得最多也只有五成把握。但这次淮海战役,粟裕能够确保杜聿明没有逃脱,这一点值得我们深思,并值得学习和借鉴。”

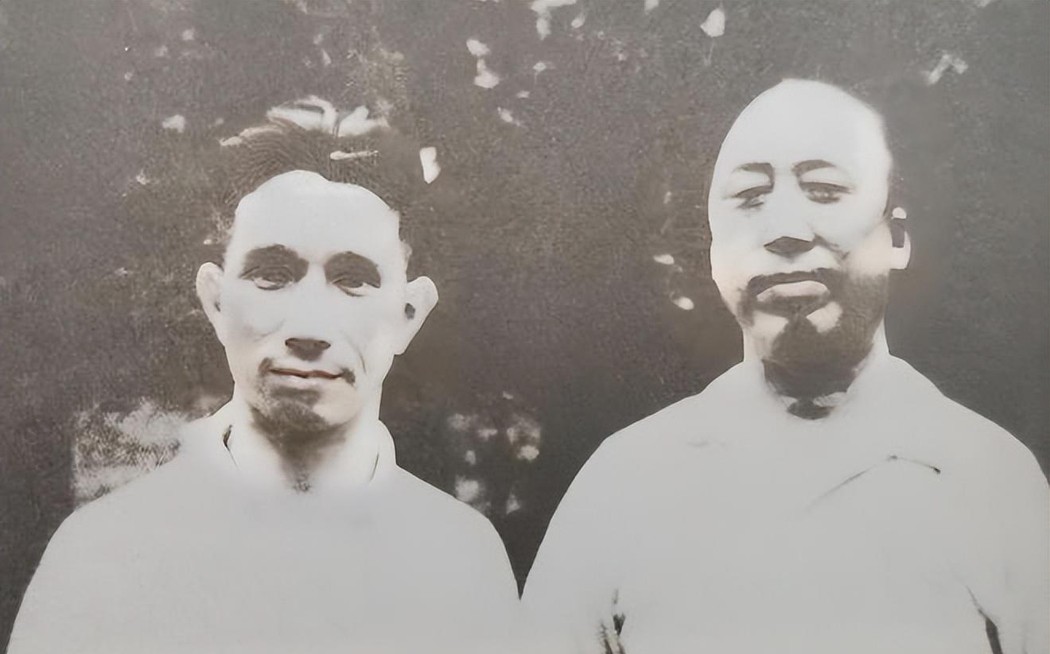

1959年的杭州,秋意渐浓。西子湖畔的桂花散发着淡淡的清香,湖面上白帆点点,远处的宝石山、葛岭等山峦在薄雾中若隐若现。这座历经千年的文化古城,在新中国成立后的第十个年头里,仍然保持着它独特的韵味。 就在这个秋天,一位来自北京的特殊客人来到了杭州。他就是原总参谋长粟裕将军。陪同他一起来杭州的,是时任海军司令员的肖劲光将军。两位将军的到来,在这座城市并未激起太多涟漪,因为这是一次低调的休养之行。 此时的粟裕将军,正经历着人生的一个特殊时期。作为新中国成立后第一任总参谋长,他在工作中取得了显著的成绩。但在当时的政治环境下,他却遭受了错误的批判。这些批判虽然不符合事实,但还是给这位战功卓著的将领带来了困扰。 肖劲光将军此次陪同粟裕来杭州,既是出于组织的安排,更是出于战友之情。作为共同在革命战争年代出生入死的老战友,肖劲光深知粟裕的为人。两人都是从枪林弹雨中走来的军人,经历过无数次生死考验。此时的陪同之行,是对老战友的一种默默支持。 就在他们刚刚安顿下来不久,一个消息传来:同在杭州休养的铁道部长滕代远得知粟裕到来的消息后,表示要来看望他。这个消息让粟裕感到有些着急,他立即对身边的工作人员表示,不能让滕部长来访。在粟裕看来,滕代远是他的老首长,按照军队的传统和他一贯的作风,应该是他去拜访对方才对。

1945年10月,中央决定任命粟裕为华中军区司令,张鼎丞为副司令。然而,粟裕在得知这一决定后,主动向中央提出,由张鼎丞担任司令,自己担任副司令。张鼎丞得知后,特地前来安慰粟裕,表示这是中央对他的肯定,粟裕不应推辞。 粟裕解释道:“我们共事多年,你一直是我的领导,此时由你担任司令,更为合适。”在粟裕坚持不懈的请求下,中央最终改变了任命,由张鼎丞担任华中军区司令,粟裕担任副司令。后来,张鼎丞感慨地说:“人们常说宰相肚里能撑船,我认为,粟裕同志的度量也如海般宽广,不逊色于宰相。” 晚年,粟裕的身体逐渐变差,他开始逐步退居二线。然而,毛主席依然时刻记得粟裕的功劳。李银桥曾回忆一次,毛主席见到周总理的卫士时,笑着问他叫什么名字,那名卫士回答道:“我叫韩福裕,韩信的‘韩’,幸福的‘福’,粟裕的‘裕’。”毛主席听后笑道:“你的名字非常好,包含了中国两位伟大的军事家韩信和粟裕,看来你比他们俩都要幸福。” 有一次,粟裕大将去叶帅家中谈事情,临别时叶帅坚持要送他,粟裕婉拒,表示不需要。叶帅坚决说:“你是常胜将军,送你一程理应的。”粟裕淡然一笑,答道:“我只是沧海一粟,何足挂齿。”粟裕的低调与谦逊,已经成为他的一种习惯。 1970年,63岁的粟裕率团前往刚果参加人民军建军四周年的庆祝活动。返程时,他在法国停留了三天。当时,法国是西方少数几个对中国友好的国家之一。 当时,中国大使馆提供了两条参观路线,一条是凯旋门、卢浮宫,另一条是诺曼底。两条路线都是法国的文化瑰宝和骄傲所在。粟裕最终选择了去诺曼底进行“登陆作战实地考察”,并且向法国翻译提出了很多军事专业问题,问得翻译无言以对。粟裕的目的是借此机会,学习关于登陆作战的经验,为将来可能的解放台湾作准备。

金甲布衣

第一任总参谋长是徐向前,