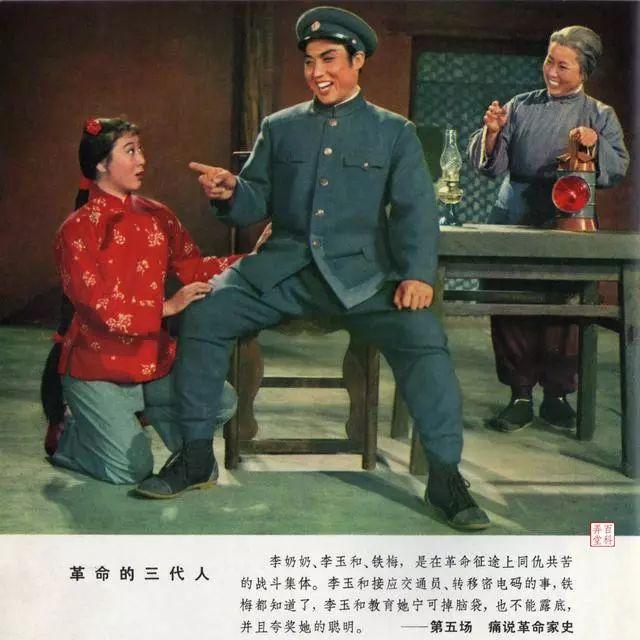

到底是什么人支持样板戏,又是什么人反对样板戏?其实对样板戏的评价,从深处反映了一个人的立场与对那段历史的态度。毛主席就曾高度评价样板戏在艺术形式上的创新。例如,《红色娘子军》将芭蕾这一西方艺术形式与中国革命题材结合,他观看后称其 “洋为中用,推陈出新”。在音乐方面,样板戏引入西洋乐器与传统京剧锣鼓的结合,如《沙家浜》交响音乐版,被他赞为 “交响乐发展史上的一次革命”。 他尤其肯定样板戏对传统戏曲程式的改造。例如,《海港》中码头工人的集体劳动场景,通过舞蹈化的 “扛包” 动作重构了京剧的武打程式;《杜鹃山》中柯湘的 “乱云飞” 唱段,融合了程派唱腔与现代情感表达,毛主席称其 “唱出了革命者的胸怀”。 在大众的普遍认知里,样板戏总是与特定的历史时期紧密相连,被贴上浓厚的政治标签,仿佛它仅仅是那个时代宣传的工具。的确,样板戏诞生于特殊的历史阶段,其创作和推广过程中,政治因素的介入是不可忽视的。在当时,它被广泛用于传播特定的政治理念和价值观,成为那个时代极具代表性的文化符号 。但如果我们仅仅将样板戏局限于这样的认知,无疑是对其极大的误解。就像我们评价一件历史文物,不能只看到它所处时代的烙印,而忽略了其本身蕴含的艺术价值。 回溯戏曲现代戏的发展历程,那是一段充满探索与变革的岁月。自 20 世纪初,随着中国社会的巨大变革,戏曲现代戏的创作便悄然拉开帷幕。当时的中国,正处于从传统社会向现代社会的转型期,古老的戏曲艺术也面临着时代的挑战与机遇 。在这样的背景下,戏曲演出现代戏成为了一种必然的趋势,它反映了社会变革对戏曲的新要求。从早期的戏剧改良运动开始,戏曲界的有识之士就开始尝试用戏曲这种传统艺术形式来表现现代生活。他们在剧目题材上进行创新,将目光投向现实生活中的人物和事件,试图通过戏曲来展现新时代的风貌 。 到了 50 年代,戏曲现代戏的地位更加凸显,成为戏曲剧目 “三并举” 政策中的重要组成部分。这一时期,戏曲现代戏的创作迎来了新的高潮,众多优秀的现代戏剧目不断涌现。而样板戏,正是在这样的时代背景下应运而生。它既是对之前戏曲现代戏创作经验的继承和发展,也是对戏曲现代戏创作的一次大胆创新与突破。样板戏的创作者们,努力集中当时最优秀的人才,投入大量的精力和资源,致力于打造出具有时代特色和艺术价值的戏曲现代戏 。 在艺术追求上,样板戏有着明确的目标和方向。它以现代戏创作为切入点,对戏曲改革发展作出了重大的努力和探索。在题材上,样板戏全部聚焦于现代生活,将革命斗争、工农兵形象等作为主要表现内容,使戏曲更加贴近时代、贴近人民 。在艺术形式上,样板戏大胆地对传统戏曲程式进行创新和突破。 它吸收了话剧、歌剧、舞剧等多种艺术形式的优点,将其融入到戏曲中,形成了独特的表演风格。比如在《智取威虎山》中,“打虎上山” 一场戏,通过精彩的身段、步态和手势等舞蹈化动作,生动地展现了杨子荣骑马飞奔、纵马上山的英勇形象,极大地增强了舞台表现力。这种创新不仅丰富了戏曲的艺术语言,也为现代戏曲的创作提供了宝贵的经验。 在人才汇聚方面,由于特殊的历史背景,样板戏得以集中全国最优秀的人才。编剧如阿甲、汪曾祺、王树元等,他们以深厚的文学功底和独特的创作视角,为样板戏剧本注入了灵魂。阿甲对京剧艺术有着深刻的理解,他在编剧过程中巧妙地将传统京剧元素与现代题材相结合,使得剧情既符合京剧的表演风格,又具有强烈的时代感。汪曾祺的文学才华更是为样板戏的唱词增添了独特的韵味,他的文字简洁而富有诗意,让观众在欣赏戏曲的同时,也能感受到文学的魅力 。 作曲于会泳、李慕良、王吉典等,他们在音乐创作上大胆创新,将京剧的传统音乐与现代音乐元素相融合,创造出了许多经典的旋律。于会泳在样板戏音乐创作方面的贡献尤为突出,他被称为 “专家中的专家”,《智取威虎山》《海港》《龙江颂》等作品的音乐设计都出自他手,其中《打虎上山》的经典旋律更是深入人心。演员浩亮、刘长瑜、杨春霞、沈金波、齐淑芳等,他们凭借精湛的演技和独特的艺术魅力,将剧中人物形象刻画得淋漓尽致。浩亮饰演的杨子荣,英气逼人、机智勇敢,他的表演充满了激情与力量;刘长瑜饰演的铁梅,活泼可爱、坚定勇敢,她的一颦一笑都展现出了人物的性格特点。这些优秀人才的汇聚,为样板戏的艺术质量提供了坚实的保障 。 在制作水准上,样板戏达到了一种精益求精的境界。有 “十年磨一戏” 的说法,从剧本创作开始,就经过反复的打磨和修改,力求剧情紧凑、人物形象鲜明。在舞台表演方面,每一个动作、每一个表情都经过了演员们无数次的排练和雕琢,直到达到最佳效果。