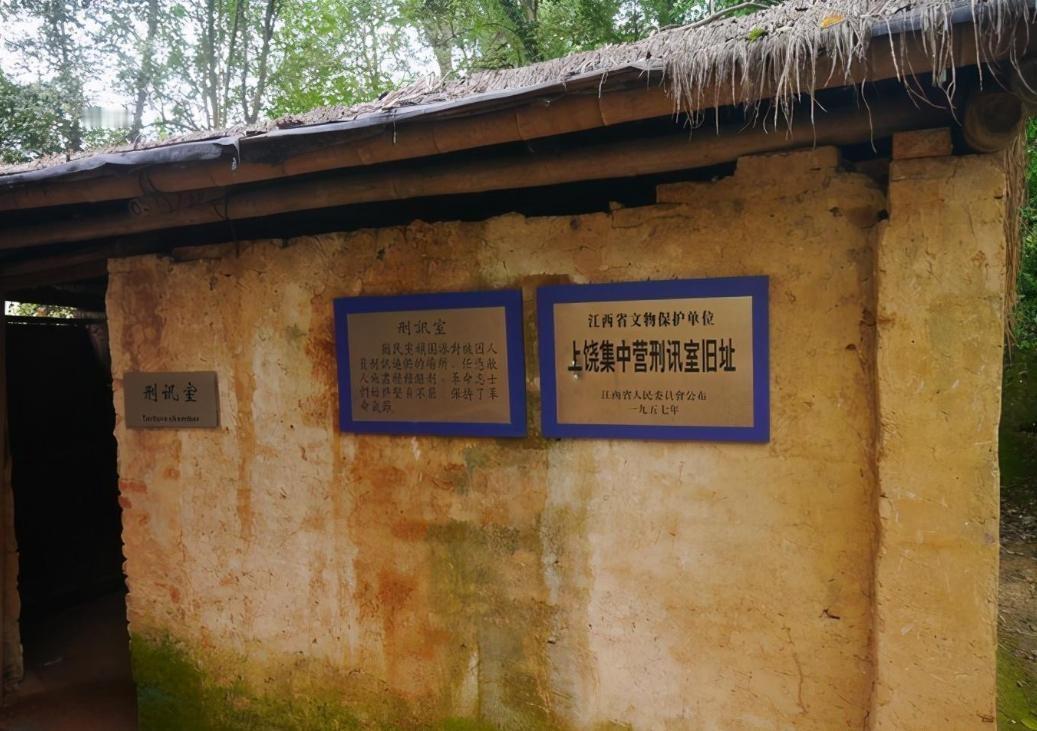

新四军女战士惨遭活埋,当敌人埋好土准备离开时,她却突然动了下 “1941年1月6日夜,’老施,电码别丢,关乎全军!’项英压低声音嘱咐。”黑灯瞎火的山谷里,风声猎猎,施奇把报话机抱得更紧,她知道自己肩上的担子比山还重。 抗战进入相持期,国共矛盾却骤然尖锐。皖南一隅,本该联手抗日的两支军队拔刀相向。对岸日军火光冲天,这边却刀枪对准同胞,荒诞得让人牙根直痒。国民党顽固派调集重兵,把新四军总部死死箍在泾县云岭,时间像被掐住的喉管,滴答滴答,让人窒息。 军长叶挺临危部署,化整为零突围。军部四名女机要员——施奇、毛维青、汪企求、周临冰——成了“神经中枢”,电台没停过,人没合眼过。她们年纪都不大,却背着几万人的命。山里信号飘忽,每发一组电报都得找角度,像在夜空里穿针引线。 封锁圈越缩越紧,子弹擦着耳根飞,树皮被打得噼啪作响。分头行动成为唯一选项。施奇随项英向西北山林钻去,脚下全是乱石,草棵子割破脚踝也顾不上。白天躲密林,夜里摸黑赶路,肚里空得只能灌凉水。更折磨人的是蚊虻,一片片扑上来,手臂被咬成紫泡,仍强忍不哼。 几天后,一阵急火力把小分队冲散。山谷里只剩四位女兵。施奇见势不妙,立断分散突围。夜色深沉,她转进一户佃农土屋,老乡把门板掩上,低声念叨“姑娘,你别出声”。可稀薄的安全感转瞬即逝,第三天傍晚,几个讨水喝的国民党士兵闯了进来,雪亮刺刀挑开棉被,一眼认出穿灰布军装的施奇。 接下来的场景惨不忍睹。粗麻绳勒住手脚,她被拖到空场,士兵轮番兽行。施奇骂声不绝,“叛国狗,畜生!”每吐出一个字,迎来的都是皮带和军靴。血混着黄土,结成暗黑痂块。拖进临时牢房后,凌辱并未结束,值勤表像菜谱一样贴在墙上:某连某排,几点到几点。人被当成战利品,连呼吸都奢侈。 身体撑不住便被送往县医院。护士甘如珍是地下党员联络员,她趁换药时低声问:“能走吗?”施奇摇头,嗓音沙哑却坚决:“走得了你们先走。”计划泄露,施奇连夜被押往上饶集中营,那地方号称铁桶,三层岗哨,两道铁丝网,探照灯一刻不断。 集中营里缺粮缺药,却不缺恐吓。犯人席地而眠,被灯光炙烤得睁着眼等天亮。施奇因感染高烧,敌军干脆把她绑在木凳,上面凿洞,下面放锑盆,连起身的自由也剥夺。几个宪兵端着白纸黑笔,威逼利诱:“写下投降书,立刻送你进大医院,还给军官待遇。”答复只有两个字:“做梦。”碎牙混血沫喷在纸上,字从未落笔。 牢里不少青年被她的硬骨头震住。有人密谋破墙,誓言带上“老施”。她却轻轻摆手:“我拖累你们。能出去的尽量出去。”狭窄的囚室里,没有慷慨激昂,有的只是干瘪却坚决的呢喃。铁丝外的夜色像烧焦的布,不透一丝亮。 1942年5月,日军向上饶逼近,国民党部队忙着自保,准备抹掉“包袱”。6月8日深夜,卡车停在茅家岭,宪兵把奄奄一息的施奇抬进沙坑。土铲哗哗作响,月光冷得像铁。最后一锹覆面,几人拍拍手转身。就在这时,松软的黄土微微鼓起,像被风吹动的布角。有人惊呼:“她还活着?”随即提水浇下,脚步踏得重而恶毒,直到泥面彻底平静。 第二天拂晓,山雨初歇,一只残破的军帽从泥堆滑落,暗红的血迹已干。没人再确认生死,施奇二十岁的生命停在泥土八分深处。文书档案上只多了一行冷冰冰的字:已处决。可在追随者心里,她的拒降成了坚定信号,告诉后来人:哪怕到最后一刻,也有权对敌人说“不”。 历史书往往用数字概括悲壮,真正的血与痛却埋在脚下这抔土里。施奇没能听到胜利的礼炮,但密码本在枪火中保住,电波穿过封锁送到延安,更多部队得以保存。小个子女兵对着黑洞洞的枪口顶住,给后来的南昌起义老兵、给淮海战场的乡亲,提供了最直接的精神凭证:信仰若在,肉体被毁也算不得什么。 有人问,倘若当年她签了那张纸,是不是能活下来?答案或许是。但她不愿意活成软骨头,也不愿在敌人的军装里度日。对二十岁的她来说,活着不是最高目标,把该办的事办完,把该守的秘密守住,才配叫“人”。这道理简单,却要用命来兑现。不得不说,那一抔黄土,压不住一个名字。