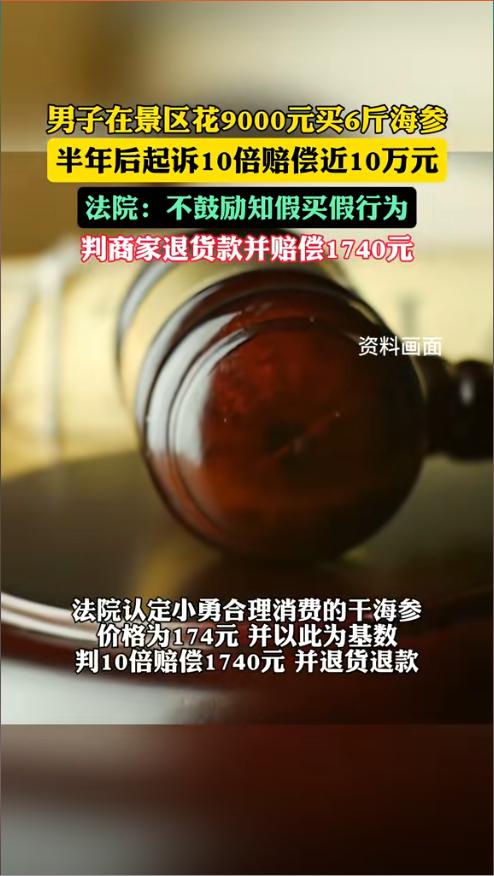

厦门,一游客在鼓浪屿豪掷9000元买6斤海参,却当场带走仅2斤,余货直寄老家。半年后,游客突然手持外省检测报告杀回,揪住“三无产品”标签漏洞,索赔10万。游客没有选择与商家协商,而是径直将店家告上法院。庭审中,法庭发现游客同期在福建沿海发起49场同类诉讼,套路如出一辙,均现场取货、远程邮寄、未拆封送检,其中23份生效判决书均索赔10倍赔偿金。结果,法院的判决亮了。 法律本是维护公平的武器,可到了有些人手里,却成了躺着赚钱的工具。当消费者权益保护法中那条“退一赔十”的惩罚性赔偿,从震慑无良商家的“尚方宝剑”,成为某些人牟利的“财富密码”时,它的正义边界就成了一道司法难题。 故事还得从2024年说起。一位名叫小勇的“游客”走进厦门一家海产干货店,目光很快锁定了老板老陈热情推销的干海参。老陈拍着胸脯保证:“1500一斤,本地渔民自己晒的,泡发率高,肉质厚实!”小勇听完二话不说,掏钱买下6斤,总价9000元。 不过,小勇当场只取走2斤,要求剩下4斤打包寄往千里之外的北方老家;他坚持让老陈用微信把打包过程全程录下来;货款当场结清,却对发票闭口不提。老陈当时怎么也想不到,这张9000元的收据,半年后会给自己招来一场近10万元的官司。 2025年春天,小勇再次现身厦门。可他没找老陈理论,而是直接一纸诉状告上法庭,要求退还9000元货款,并支付9万元的十倍赔偿,外加600元检测费。他甩出的核心证据,是一份省级质检院的报告,结论是:“样品蛋白质含量低于行业标准”。 为了证明货没被动过,小勇甚至把那个未拆封的快递包裹带到了庭审现场,底气十足地表示可以当庭开封复检。 面对这套行云流水的操作,老陈既愤怒又委屈。他解释,小勇买海参时全程录像,收到货后连拆都不拆就直接送去检测,这分明是专业的“钓鱼”套路。“我卖的海参是散装的,没啥漂亮包装,但渔民祖祖辈辈都这么吃,从来没人吃出过问题!” 法院一查,事情果然不简单。首先,小勇提交的检测报告是他单方面跨省送检的,整个过程没有买卖双方共同确认,送检样品与老陈卖出的海参之间是否存在必然关联,证据链上存在一个明显的漏洞。 更让人吃惊的是,法院发现,小勇在同期内,竟在福建沿海多地法院发起了49起类似的食品索赔诉讼。这些案件手法如出一辙:都是“现场取部分、邮寄余货”,也都是索赔十倍。 再进一步深挖,过去几年里,仅凭公开的判决书,就能查到小勇至少赢了23场官司,获赔金额累计超过百万元。这哪里是维权,分明是把法律当成了提款机。 法院审理认为,老陈卖的海参没有任何标签,属于预包装食品的“形式违法”,确实存在过错。但小勇那份检测报告只说“蛋白质含量低于行业标准”,这跟食品是否会对人体健康造成危害,完全是两码事。它不符合食品安全标准,但未必就是不安全的食品。 更核心的问题在于对“消费者”身份的界定。《消费者权益保护法》定义消费者是“为生活消费需要”而购买商品的人。 反观小勇,沿海批量采购、标准化诉讼操作、购买后从不食用、不协商直接起诉,所有行为都指向一个清晰的目的,牟利。这显然已经超出了“生活消费”的范畴。 法院首先认定,老陈销售无标签的干海参,确实不当,必须承担责任。因此,判决他向小勇退还全部货款9000元。 但在关键的十倍赔偿上,法院明确指出,小勇并非法律意义上真正的消费者,其行为带有明显的牟利目的。因此,不能支持他对全部9000元货款主张十倍赔偿。 法院结合市场价格,酌情认定小勇可能用于合理生活消费的海参金额为174元。最终,仅支持了这174元的十倍赔偿,即1740元。同时,小勇也需将剩余的海参返还给老陈。 这个判决,既惩罚了商家的不规范经营,也有效遏制了滥用诉讼权利的投机行为,避免了司法资源被恶意消耗。 判决一出,网上立刻炸开了锅。有人拍手叫好,认为“职业打假早就变味了,该治!”也有人心疼小商家:“就因为没贴个标签就被专业团队盯上,太冤了。” 这起案件给所有人都提了个醒:法律是捍卫公平的武器,而不是投机者的生意经。真正的消费者维权理应得到鼓励和支持,但如果有人把打官司当成一门生意,不仅是对司法资源的极大浪费,更会侵蚀整个社会的信任基础,最终让法律失去应有的温度与公信力。 信源:半岛晨报