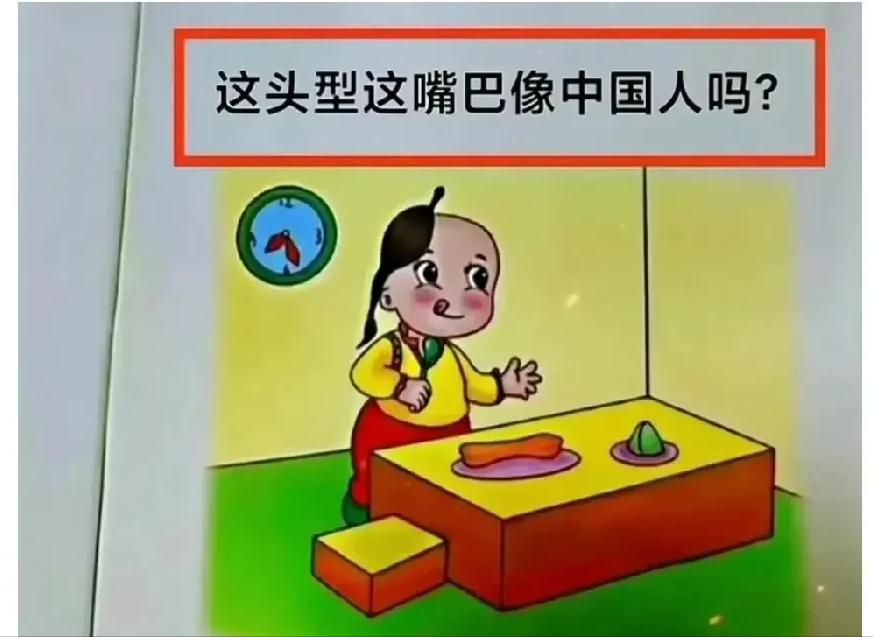

“毒教材”真是贼心不死,越来越猖狂了,竟然开始试探军人了。必须严查惩罚追究编辑、审核、岀版社等相关人员责任。 一本幼儿园教材,再次点燃了公众的怒火。这次的引爆点是两张插图,一张描绘汉字始祖仓颉,另一张刻画军人形象。 画中的仓颉,这位中华文明的源头符号,头上赫然系着一条带红色圆圈的头巾。这种样式,公众一眼就认出它酷似日本的“钵卷”。将一个极具日本文化特征的饰物,安在汉字创造者的头上,这种做法直接挑战了人们对文化正统性的认知。 另一张图的问题更加赤裸。图中所谓的国人或军人,不仅留着清代的辫子,五官还被刻意画得怪异丑陋。这种形象组合,踩中了历史记忆中的屈辱点,被大众普遍解读为一种基于刻板印象的恶意丑化。 这两张图并列出现,让愤怒的情绪迅速蔓延。家长们无法接受,给学龄前儿童启蒙的读物上,竟会出现如此扭曲的文化符号与民族形象。愤怒的矛头,也很快从单个的画师,指向了背后整个教育出版链条。 人们开始质问,从内容编辑、美术设计,到号称严格把关的“三审三校”审核人员,再到最终拍板的出版社,这一整套流程究竟是如何失灵的,为什么这样的图片能够一路绿灯,最终出现在孩子们的书桌上。 这种系统性的信任危机,并非凭空而来。社会的耐心,早已在近年来的数次类似事件中被不断消耗。许多人立刻想起了2022年那场席卷全国的“毒教材”风波,当时数学教材中那些“唐氏综合征”画风的插图,至今仍让人记忆犹新。 那次事件涉事教材被全面下架,人民教育出版社组织力量对全部插图进行了重绘。新版教材的插图,融入了丰富的中国文化元素,人物形象也变得清新、阳光,获得了社会普遍好评。 问责同样雷霆万钧。当时共有27名人民教育出版社的相关人员受到处理,出版社的主要负责人被免职、记大过。教育部教材局的局长也被记过处分。插图作者吴勇等人,则被明令禁止再从事国家教材的设计工作。 如此严厉的惩戒,理应成为一道不可逾越的红线。然而,仅仅过去不长时间,性质相似甚至更为恶劣的问题却卷土重来。这让公众无法再相信这仅仅是偶然的疏忽,而是开始怀疑整个审核机制是否存在着无法被事后问责触及的深层漏洞。 所有争议的最终焦点,都落在了孩子身上。幼儿园阶段的儿童,认知能力正处于最敏感的时期。他们认字不多,对世界的理解,很大程度上依赖于直观的图片。教材上的图文,构成了他们对国家、民族和历史的最初认知。 一张有问题的图片,可能就在孩子心中埋下一颗认知偏差的种子。当他们看到被丑化的军人形象,或是戴着异国头饰的文化始祖,他们纯净的世界观与历史观就可能被悄然扭曲。这种潜移默化的影响,危害难以估量。 因此,每一次教材风波的背后,都隐藏着整个社会对下一代价值观塑造的集体焦虑。这早已不是几本书、几张图的问题,而是关乎国家未来的教育安全问题。家长们的激烈反应,正是源于一种最朴素的担忧:害怕孩子人生的“第一颗扣子”从一开始就被扣错。 要真正堵住这些漏洞,仅仅依靠更严厉的事后惩罚和更繁琐的审查标准,或许还不够。更重要的是,从画师到编辑再到审核者,出版链条上的每一个参与者,都需要从内心深处建立起对历史的敬畏心,以及对未来的责任感。 守护孩子们的“精神食粮”,确保它的纯净与安全,这应该是教育领域所有从业者最基本的底线。毕竟,我们今天在书本上画下的每一笔,都可能塑造着明天的世界。这件事,我们真的输不起。 信源:网易新闻——小学数学教材中插画人物丑陋不雅引争议,教育部教材局:已介入调查|

金德

对编辑,审批部门全部撒职追究责任,重新选上有爰国思想观念的人才

飘逸 回复 08-29 21:35

除恶务尽,除间断根!

清纯 回复 08-30 14:35

讲的很对

用户48xxx56

严查一下印刷厂,还有编辑制作人,查到公开枪毙,罚款一个亿

哇哦 回复 08-30 21:27

不接单会死吗?就是为了赚良心钱的,这个合同怎么了?难道合同让你签了可以举报合同不成立的,你要给你找个已签合同 卖掉你自己你也要认了?让你印刷淫秽书籍你也合同办事?你坏还蠢[药丸][药丸]

情花刺 回复 哇哦 09-13 16:57

煞笔东西,拿淫秽色情书籍和这种隐藏在课本里的东西比?难道印刷厂印刷课本,还去一页一页翻?印刷厂没有义务去查验,那不是印刷厂的活。传播淫秽物品才是违法,谁规定印违法了。最后拿去卖的人才是违法的,和印刷厂有半毛钱关系!

用户10xxx29

对毒教材一定要死刑才能有效制止

用户10xxx45 回复 08-26 12:49

诛九族

用户16xxx11 回复 08-30 06:46

即使不是死刑也要终身监禁永不释放 直至死在监狱里

用户10xxx81

应该说,关键在于审核部门,本人总认为,间谍和内鬼无所不在,防不胜防,因此,望各行各业部门提高警惕,防范间谍和内鬼得程,对这些问题教才一定追查到底,该抓就抓,该撤职就地撤职,决不能手软。

用户10xxx46 回复 08-28 16:43

要索源也简单,跟古人一样实名制,编辑人员审核人员一个都跑不了,还得重罚罚到它们倾家荡产,追溯它们的资金源,有一千罚一万,评估它们个体或单位所有资产十倍罚之就老实了,内鬼太多,都要有查酒驾的态势那还能生出这么多弯弯绕,小鬼子人群都应该驱逐出境,没一个好东西,包括还在受色过程中的细胞都是坏的,DNA都是坏的

醉美人生 回复 08-27 23:00

枪决都浪费花生米儿,还不如直接扔粪坑得了。一群丢人现眼的玩意儿!

鱼余儿

找到为什么不斩了

LUOXBXG

不枪毙一批人,这个风气刹不住啊!

用户10xxx16

造成的损失由审核部门,编辑们赔付

忆金戈

责任人员必须严惩!

用户17xxx85 回复 08-25 21:54

罪宜犬决

用户15xxx88

日狗很多也藏的很深呀,看来这些狗等不急了

海中之豚

枪毙作者和审核的人!

蓝天

谁供的图,谁审的稿,谁批准发行的,这三个人抓起来没跑!

用户10xxx48

必须要有打破坛坛罐罐的决心,才能从根源上解决问题。

用户98xxx76

严惩每一个责任人,是汉奸杀无赦。

用户10xxx20

支持死刑

淡淡的遗づ忘

国内潜伏的日本间谍和日本反动势力是幕后黑手。。

珠海创沃

判死刑,我不反对!

小平 回复 08-29 16:44

国家法律制裁他!你反对有什么用?

寒江雪

这不是小题大做,不是小事情,希望引起国家及相关部门重视

1号

现实版锄奸和特务连[狗头][狗头][狗头]

矛盾人生

政府锄奸力度不够啊!应该采取斩首行动

玛卡巴卡

类似于武汉大学培养的某些人才,已经或者正在渗透各行各业

年华逝水

逮来枪毙

用户10xxx17

这就是小日子不承认二战罪行,始终忘我之心不死的原因

用户11xxx91

查来查去,还是毒教材

严冬

绘图,审批,编辑,出版,发型通通判刑,只有这样才能以儆效尤

平凡

查谁审谁批的,抓到就枪毙,绝对没有续集

迎特

毒教材会让学生认知产生不良后果,必须严查到底,一抓到底。

用户18xxx87

夷三族!

光明之剑

直接恢复八十年代课本!

做事人性化

谁画的抓谁,一审就能抓出幕后黑手,有什么难度?为什么不去做,细思极恐

用户71xxx06

都应该枪毙,上次就是处理太轻了。这比杀人放火都严重。

执着

国家应该将文化入侵立法,严惩亲日作为。

用户15xxx01

把作漫画的内鬼拉出来枪毙

用户10xxx83

为什么这么多日本间谍却没有处理呢?……

用户15xxx77

毒教材比毒品对社会对国家对民族的危害还要大,既然贩毒要死刑,编毒教材的更加要死刑!

Scorpio天蝎♏

不杀几个,不足以语人生

咚咚锵

90多万的日本人在中国扎根

大盛

对教育部门的人政治应更加严格!

枫子经典音乐

直接枪毙一批就老实了,代价太小根本起不了作用

用户18xxx42

不是严查,而是要枪毙,没收所有财产,子女为奴!

青俊

有日本留学史的坚决不能用

valo

为什么会屡屡发生

高山流水

应当开除公职,追究法律责任重判

正义感

这样的编辑应枪毙

用户79xxx75

有关人员杀无赦

多看新闻多看书

主要是上次处罚太轻,只抓了一些小喽啰

蚂蚁

那么多日本人学校,得培养多少奸贼?

一梦红尘

設计这样的毒害全国少年儿童的出版物的人该凌迟处死!

dxiyggihoh

可见倭寇对我国的文教系统渗透有多深!深挖日谍、清除倭奴刻不容缓。

用户13xxx67

主要是刑罚太轻

奋怒的“小鸟”

发行毒教材的要砍头!

幻音

日本人一直在我们国家渗透

孤云独鹤飞

直接判死刑

寄情山水

记过给处分太轻了,不疼不痒!

万事如意

希望国家安全部门介入调查!

蔡利忠

严厉打击日本间谍

人生赢家

查出这本幼儿教科书的编辑人员,抓起来严刑拷打,说出背后主谋是谁。

尊龙

不杀一批!吓不到那帮畜牲!

无语

全部死刑

6689

对于精神都育,一定要出出版爱国书籍。这可不是可以玩虚的。

ABC

建议国家严查教育部里留学回来的人员以及严查家里有亲属加入外国籍的人员!!!

无所谓

我就说了,网上到处都是反腐反间谍的线索![得瑟][得瑟]

时髦的婆婆妈妈

唯有杀才能正事理。

用户10xxx76

对,审批,设计,作者,印刷。一并抓了就好

秋-树

毒害国人思想为国外势力文化渗透,丑化国人扭曲爱国精神,这难道不是严重的犯罪吗,甚至可以说叛国,我不用上学只是一个记过处分就可以了,在犯罪成本也太低了吧

晓堤拂柳

出版毒教材的要严利处理,无期起步,毒株要去根灭杀!

最爱的人伤我最深

开审判大会,现场执行枪决,大力整顿内部环境秩序

相识是缘

客观上主要是编辑者的问题,牵涉及校对审核,出版社等等,主观上是编辑者的观念意识及责任心有问题,对幼儿教育(爱国观念)本质上的认知缺失!

用户10xxx48

应该严查,解放军着装就乱来,还有辫子。日本人的标志也在图上。对儿童危害极大。

用户11xxx76

为什么不是别的国家的人?????

用户10xxx70

查处这点儿事情很困难么?谁制作,谁审核,很难找到么?

A文化

编辑里有日本间谍,严查,同时,拆除在中国各大城市的日本封闭式学校,再不拆除,将来,是后患无穷。

用户10xxx45

咸吃萝卜淡操心,

用户16xxx44

必须严惩!至少西北农场欢迎三代人。。。

用户10xxx92

相关人员应该诛九族

用户68xxx55

不杀不是以平民愤!!!!

HA

应入刑

生活

查一查谁画的谁出版的直接拉出去枪毙

飞天

没人审吗,直接查封,危害社会罪!让他牢底坐穿!

梓然美

死刑何在!!!

用户91xxx79

毫无美感的教课本,给几十年前的教编美工当孙子都不配!

mnmn

必须杀了这些王八蛋 胆子太大了 危害我们子孙后代

用户10xxx00

该判刑的判刑 该枪毙的枪毙 把人民解放军以及人民警察的的图像画的成什么样子了 这群该死的人.直接枪毙了

虎虎虎

倭寇已经隐居于民间,随时作妖

让心去飞翔

这就是让日本人在中国建学校的后果!日本人每次为了侵略都准备好多年!现在能在中国建学校,多好的机会让他们渗透到各个行业!

xiaobawang8880

搞毒教材一律判刑,一下就没有人搞了

用户10xxx79

反腐除间!

用户11xxx62

严查

好奇

砸它们的饭碗

绿草盎然

支持判刑枪决

济公

严查!查出黒手坚决枪毙!

心愿如心

国家应该严查毒教材是谁编缉,出版和印刷的,全部要判死刑,以免祸害青少年。

静思有我

不从严从重从快的处分这些祸害,不足以平民愤。必须想割韭菜一样彻底扫除干净。

天高云淡

第三张图是真丑!不是刻意的都没信!那种日本旗头巾绝对是日本人画的,中国人应该是不会刻意为之!

糖糖

日本人学校在中国就间谍学校

用户45xxx33

最后一张是金钱鼠尾。

磊磊

严查严惩!!!查出来直接枪毙!!!

不懂不懂

自身不是足够健康 免疫力低下时 小病毒🦠也会引发大毛病

神经蛙

日本花了大价钱做对外文化宣传工作的

云开雾散

间谍想毁我泱泱中华的根基!

无忌

倭寇亡我中华之心不死,一定要严下死手