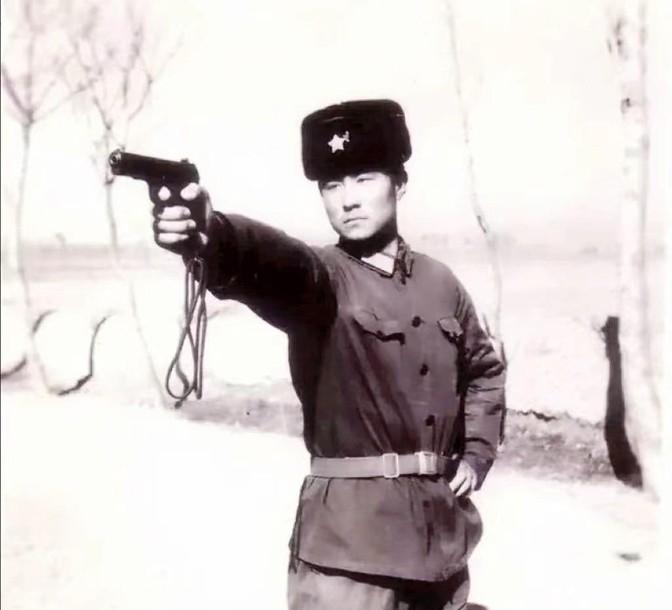

1979年2月,54军160师师长张志信正在带部队上越战前线的路上,突然接到妻子的电话,妻子在电话里大吼:“我们的儿子要是有个三长两短,你之后都不用进家门了!”张志信叹了口气,对着已经准备好的队伍喊道:“继续前进!” 张志信出身陕西渭南,家里有军人传统,他爸张宗逊是开国上将。从小耳濡目染,他对军队和国家有种天然的忠诚。1960年代参军,从基层干起,一步步靠实打实的本事爬到师长位置。他带兵打仗有自己的一套,冷静、果断,还特别注重部队的纪律和士气。1979年这场仗,54军160师在他的指挥下,歼敌854人,战绩硬核。这数字背后,是无数个家庭的付出,而张志信自己家就是其中之一。 他不是那种高高在上的领导,经常到前线摸情况,了解士兵的真实状态。他的部队训练抓得严,反应快,战斗力强。战友们都服他,不光因为他会打仗,更因为他身上那种舍小家为大家的劲儿。 张志信的妻子陈翠芳是个明白人,支持丈夫干事业,但儿子张力要去前线,她实在坐不住。张力这孩子从小崇拜父亲,爱看抗战英雄的故事,一心想当兵。他在部队表现不错,后来主动要求调到作战部队。张志信没拦着,公平对待,同意他去侦察连。这决定让家里炸了锅,陈翠芳急得不行,可张力犟,张志信也拗不过儿子的理想,只能放手。 这事说起来挺矛盾,张志信既是父亲,也是师长。他一方面希望儿子安全,另一方面又明白国家的需要。他选择了后者,但这选择苦了全家。陈翠芳的担忧不是没道理,侦察连的任务危险系数高,谁都怕出事。 1979年2月27日,张力所在的侦察连接到任务,要深入越南境内查敌情。这任务听着就悬,深入敌后,随时可能暴露。张力他们小心翼翼,还是被发现了。越南机枪手开火,张力中弹,没能抢救回来,牺牲时才21岁。他留下的最后一句话是:“告诉父亲,我无悔此生。” 张志信接到消息时正在指挥部,手里的笔都捏断了。他没哭没闹,继续指挥战斗,确保任务完成。战友们后来才知道张力是他儿子,都觉得这老头太硬气了。有人想给张力搞个隆重的葬礼,他却说按普通烈士标准来,不搞特殊。这态度让人敬佩,也让人心酸。 战争3月16日结束,张志信忙着善后,上级来慰问,他才和妻子一起面对儿子牺牲的现实。陈翠芳得知细节后崩溃了,一度埋怨他没早说。可她也知道,这一家子骨子里都带着军人的倔强。 1984年,张志信退居二线,家里安静了不少。他常盯着张力的军装发呆,和陈翠芳一起去靖西烈士陵园看儿子。2009年,他身体不行了,还是坚持去陵园敬礼。那一刻,他不是师长,就是个普通的父亲。 张志信这辈子,除了打仗,还常参加纪念活动,给年轻人讲历史,告诉他们和平多不容易。他的故事传开了,不少人被他和张力的选择感动。张力的事迹也进了史册,一个21岁的年轻人,用生命证明了自己的信念。 张志信和张力的故事,不是那种高大上的传奇,就是很接地气的军人家庭写照。他们没啥豪言壮语,就是实实在在的付出。张志信选择了国家,張力选择了理想,陈翠芳选择了承受。这一家子,把家国情怀演绎得淋漓尽致。 说到底,他们跟咱们普通人没啥两样,都有牵挂,都有软肋。但关键时刻,他们站出来了,把小家放一边,把国家扛肩上。这种精神,不光是那时候的军人有,现在也值得咱琢磨。战争残酷,和平珍贵,他们用命换来的教训,咱得记住了。