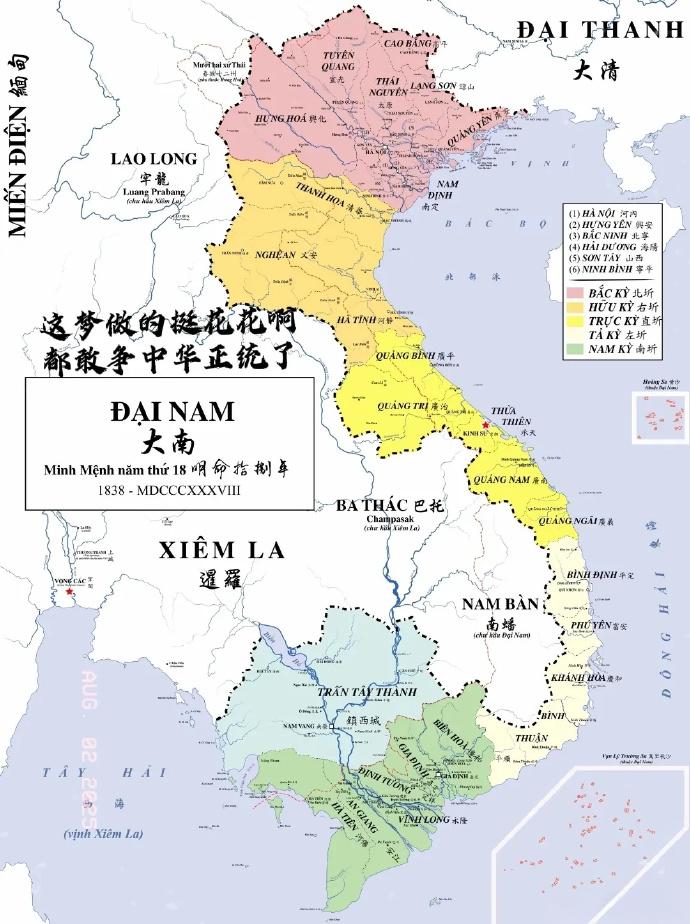

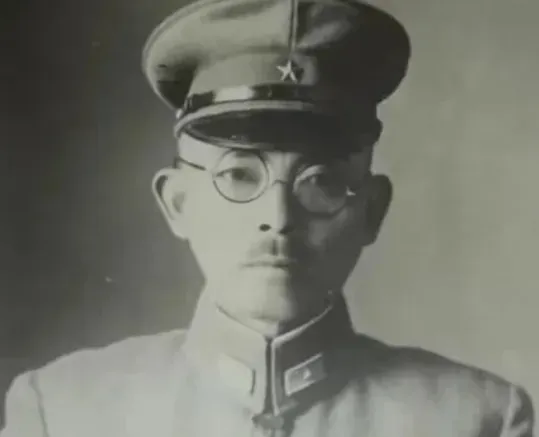

许世友在谅山干了什么?战后黎笋视察战场,面对废墟半天说不出话! 1978年12月,中国政府对越南的挑衅已忍无可忍,自越南战胜法国和美国后,其政治和军事野心逐渐显现。 特别是在苏联的支持下,越南在东南亚的扩张欲望愈发明显,直接威胁到中国的边境安全,尽管中国长期采取"兄弟般"的外交政策,并在越南抗法、抗美战争中给予了大量的援助,但越南的领导人黎笋在面对中国的宽容时却变得越来越傲慢。 在1972年,越南已开始排斥中国的影响,并依附于苏联,这让中国感到威胁,这一系列挑衅行动,逐渐加剧了两国的紧张局势。 中国政府最初采取的策略是通过外交渠道解决争端,多次向越南提出谈判,并要求停止敌对行动,然而,越南方面不仅没有回应中国的善意,反而对中国的耐性视而不见,继续实施排华政策,侵占中国边境地区,并不断制造边境冲突。 越南在1978年底大规模驱逐华侨,这一行动彻底激怒了中国,面对越南的无理挑衅,中国的容忍逐渐消失,战斗的序幕已经悄然拉开。 当时的中国领导层意识到,单纯的外交手段已无法解决问题,邓小平明确指出,越南的行为已经不容忍让,必须采取更为强硬的立场。 通过与美国的外交交涉,邓小平表达了中国的立场,并提醒越南不要低估中国的反击能力。 1979年2月,经过长时间的战略部署,中国决定对越南展开自卫反击。 谅山作为越南北部的门户,战略地位极为重要,控制了这个地区,意味着中国军队可以轻松地深入越南,打开进入越南北部的通道,给后续的军事行动提供强大支持。 因此,谅山成为了中国反击越南的首要目标,尽管越南军队已经在该地区布下了重重防线,但中国军队仍然决定采取双线作战,从多个方向发起进攻。 根据战前的准备,越南方面调动了精锐部队进行防守,然而,越南领导人并未预料到,中国军队的反击将如此迅猛且精准。 中国军队在战前进行了充分的准备,尤其是在战术上,采用了步炮协同的战法,这一战术让越南军队措手不及,中国军队通过持续的炮火攻击,迅速打破了越南的防线,使其防御阵地在短时间内崩溃。 与传统的直接冲锋不同,中国军队通过火力压制和机动灵活的战术,一步步逼近谅山。 在中国军队的强力进攻下,越南军队的防线被迅速摧毁,许多越南士兵在混乱中慌忙撤退,即便越南的王牌部队奋力抵抗,仍难以抵挡中国军队的攻势。 随之而来的是,战斗的局势完全失控,越南的指挥系统几乎陷入瘫痪,即便是黎笋亲自前来视察战场,面对废墟的惨状,他的沉默无言也证明了越南此时的无力与困境。 这一战,彻底改变了中越两国的历史进程,也让世界看到了中国在捍卫国家主权时的坚定决心。 战后,越南领导人黎笋在亲自视察谅山战场时,面对满目疮痍的废墟,一时竟无言以对,这场战斗的迅速结束和越南的惨败让黎笋深感震惊。 越南的王牌部队在中国军队的强力进攻面前完全崩溃,防线被摧毁,士兵纷纷撤退,原本自信满满的越南政府,似乎从这一刻开始意识到,中国并非软弱可欺,而是有着坚决捍卫自己国家主权和安全的强大力量。 黎笋的沉默,反映出越南领导人在面对失败时的复杂心情,在曾经的战争中,越南曾得到中国的大力支持,而如今,越南却背叛了这个曾经的盟友,背信弃义的行为最终为自己带来了巨大的代价。 黎笋不敢面对战后破败的景象,甚至连一句话也说不出来,他的沉默可能不仅仅是对越南失败的无言感慨,也可能是对自己错误决策的悔恨。 这场战争不仅改变了两国的军事格局,也深刻影响了中越两国的外交走向,中国的迅速反击让越南政府深感挫败,也迫使越南重新评估与中国的关系。 虽然两国在战后保持着一定的接触和互动,但这场战役的深远影响一直持续到今天,成为了两国关系中的一个重要转折点。 谅山战役后,中越两国的关系进入了一个长期的紧张期,虽然战斗结束后,越南政府迅速开始对外宣称中国已败北,但国际社会并未认同越南的说法。 中国通过这场反击战,向世界展示了捍卫国家主权的决心,并向越南领导人传递了一个强烈的信号:不容忍任何挑衅。 战后,尽管两国之间的对立情绪依然存在,但随着时间的推移,中越两国逐步走向了外交接触,中国始终坚持和平外交政策,越南虽然在此后的岁月中多次调整战略,但始终未能抹去这场战争留下的深刻印记。 尤其是越南领导层对中国军队战术优势的深刻反思,使得两国在后续的交往中不得不更加谨慎。 然而,尽管如此,战争带来的历史教训与两国关系中的裂痕,依然在多年后产生了深远的影响,中越关系经历了多次波动和调整,双方在诸多国际问题上仍有冲突,但这一事件无疑成为两国历史上一个难以抹去的烙印。