1979年,郑维山结束八年审查与软禁回到北京,虽重获自由,却因无职务、无待遇,一家生计陷入困顿。这位一向刚毅的将领,不得已向老领导徐向前写信,恳请借粮度日。

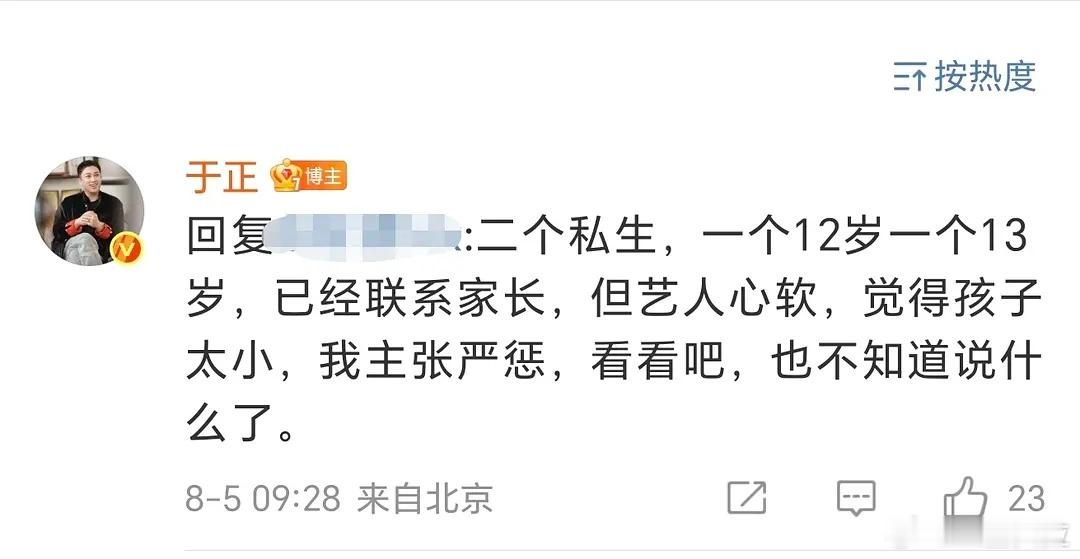

徐向前见信,深知郑维山若非走投无路绝不会开口,当即批示相关部门解决其生活问题。不料数月过去,事情毫无进展。徐向前怒不可遏,致电斥责办事人员:“为党为国征战半生的老同志,竟连饭都吃不饱,你们是干什么的!”怒斥之后,问题才得以解决。即便如此,次年郑维山欲探望病中的徐向前时,徐向前仍对秘书说:“不见,我没脸见他。”这份愧疚,源于未能及时护住老部下的自责,尽显老一辈革命者间纯粹深厚的情谊。

郑维山1915年生于大别山,12岁时父亲牺牲,他擦干眼泪,带领七十余名赤卫队员继续投身革命,年少便显刚毅。加入红军后,他作战勇猛且有智谋,长征中三次过草地,凭借机敏闯过险境,被赞“军中奇才”。1948年解放北平前夕,他指挥的部队如钉子般卡住敌人退路,为傅作义和平起义创造了条件。朝鲜战场上,1953年夏季反击战中,他指挥的三千人大潜伏堪称军事经典,拉直了“三八线”战线。

1971年,因所谓“华北山头主义”问题,郑维山被免职,在安徽农场劳动八年,默默承受苦楚。1982年,他任兰州军区司令员,邓小平嘱托其两项任务:绿化大西北、培养接班人。面对黄土高原的荒漠戈壁,他将植树视为战备任务,带领部队见缝插针地种植,如今许多树木已长成绿色屏障。

他对公家事务尽心尽责,对自家私事却坚守原则。夫人曾为老家堂弟在军马场安排工作,亲戚想通过他谋化肥、求职务,均被他按规矩回绝。他说:“手中权力是党和人民给的,只能为人民办事,不能为家人谋私利。”

2000年5月9日,郑维山在北京逝世。他留下遗嘱:不开追悼会,不搞遗体告别,骨灰撒在大别山、祁连山和河西走廊。给中央的最后一封信落款是:“一个老共产党员、老战士郑维山”。张万年看到信后批示:“非常感人,信要保存。”

![会错意可还行[doge]](http://image.uczzd.cn/11551523642880839291.jpg?id=0)