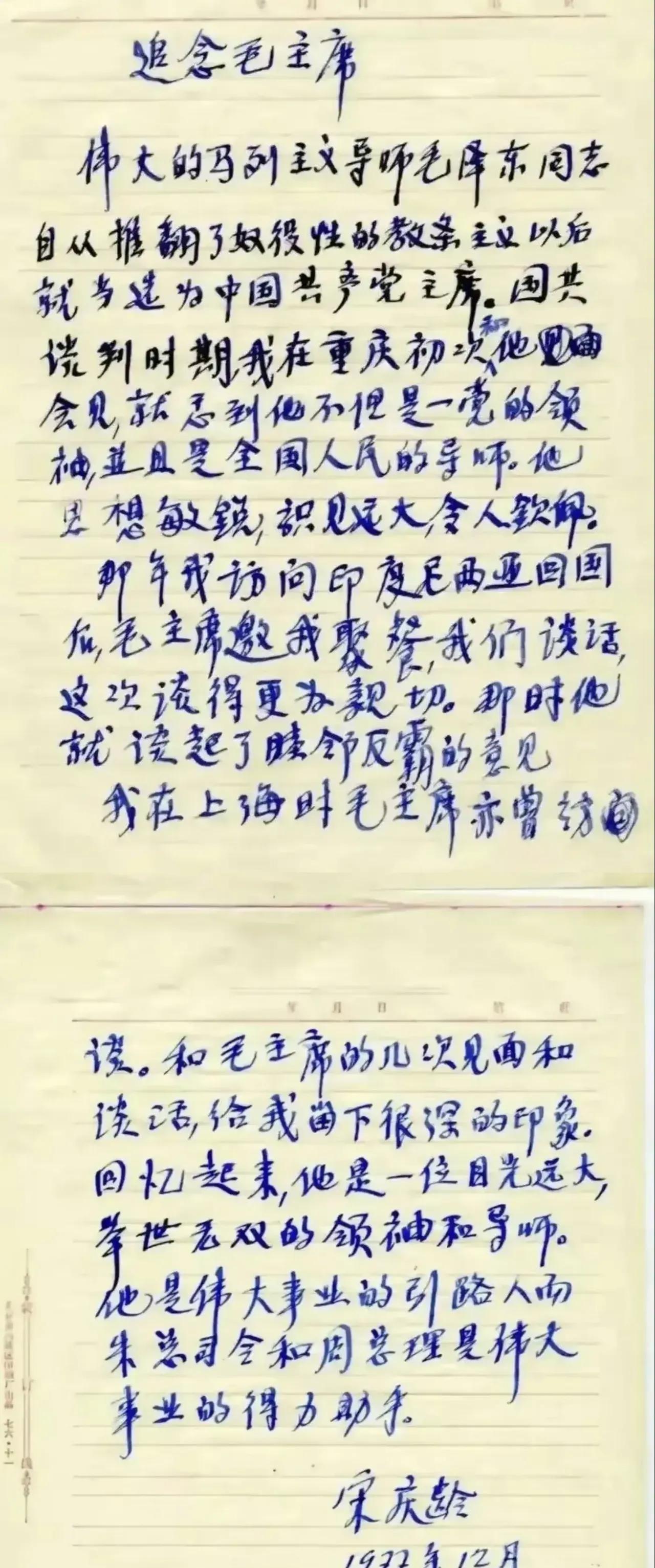

这是宋庆龄1977年12月追念毛主席写的文稿,真没有想到这字出自于一个女性的手笔。 字体洒脱,错落有致、结构完美绝伦,给人一种独特的美感,太令我感到惊讶!大家对此有何看法,欢迎大家在评论留言交流! 宋庆龄和毛泽东这俩人,说起来确实挺有意思的。 按理说,一个是革命领袖孙中山的夫人,一个是从湖南出来的乡村知识青年,背景上原本不搭界,可历史偏偏就把他们俩给撮合到一块去了。 宋庆龄本来是孙中山的夫人,当年留过洋,见过世面,又带着一点书香门第的气质。 孙中山过世以后,她本来完全可以过一种不问世事的生活,可她却偏偏选择了继续孙先生的革命事业。她是真心相信共产党可以改变中国,对毛泽东呢,也早就有所耳闻,只不过两个人真正见面还得等到1945年,那会儿日本刚投降,全国上下都在喊和平,但蒋介石却在盘算着怎么削弱共产党。 毛泽东硬着头皮答应了蒋介石,去了重庆谈判。 到了重庆,毛泽东第一件事不是去跟蒋介石见面,而是专门抽空拜访宋庆龄。 当时两人见面的场景其实特别简单,没有什么花哨的仪式,连茶水都特别普通。 毛泽东说话很轻松,眼神很清晰,聊起事情来也不兜圈子。宋庆龄当时就觉得这个毛泽东跟别人不一样,跟她过去接触过的国民党那些官员大不一样,讲起问题来很坦率,也很有担当。 宋庆龄后来好几次回忆,都特别强调那天见面时的感受,说毛泽东脑子清醒得不得了,完全不像她认识的那些政客,话里藏着一大堆弯弯绕。 她的感觉很真实,就是那种“啊,这人就是能干成事儿的人”的感觉。 重庆谈判最后虽然没成功,可宋庆龄心里头,已经认定共产党才是中国的希望。 时间很快到了1949年,那时候蒋介石快撑不住了,眼看共产党就要建立新政权。 毛泽东呢,特别希望宋庆龄来北京参加新中国的筹建工作,还亲自给她写信邀请。 说起来也挺有意思,毛泽东那时候特别尊重宋庆龄,还派邓颖超专门去上海接她北上,那份诚意真不是一般的深厚。 宋庆龄虽然考虑了一阵子,但其实她早就心里有数了。 1949年8月底,她坐着火车到了北京,毛泽东、周恩来、朱德全去火车站接她。这场面今天看可能没什么,可当时真的是规格特别高的一件大事儿。 当天晚上,毛泽东特地请宋庆龄吃了顿饭,这顿饭没什么复杂的礼仪,也不是讲什么大道理,就是聊聊家常、聊聊未来、聊聊国家的事情。 宋庆龄从北上之后,心里就完全安定了下来。 她觉得毛泽东是真心做大事的人,共产党是能带领中国走出苦难的力量。 在新中国成立以后,她自己也担任了中央政府的副主席,亲自参与了很多建设国家的重要工作,她是真真切切地跟共产党站到了一起。 其实宋庆龄对毛泽东的认可不只是因为他的政治能力,她也非常欣赏毛泽东的个人修养和精神境界。 毛泽东常常强调做人要谦虚谨慎,尤其是胜利的时候,更要学会谦虚,这一点宋庆龄特别认同。 她后来也经常在公开场合讲到这件事,认为共产党之所以能赢,就是因为有像毛泽东这样懂得谦虚的人带领。 毕竟,一个领导人能在成功之后保持低调,这确实挺难得的。 宋庆龄还特别看重毛泽东的那些著作,不是把它们当作书本里的教条,而是觉得毛泽东的书里头有很多鼓励人的精神。 她说,这些文字真正给了她在困难时面对问题的勇气和决心。 这话听起来可能有点虚,但实际上宋庆龄当时是真情流露,她就是打心眼里佩服毛泽东。 后来到了1977年,那时毛泽东已经去世一年多了,宋庆龄自己也已经84岁,身体也不太好了。 但就在这样的情况下,她硬是坚持写下了一篇亲笔短文,专门追忆毛泽东。 这篇短文其实非常简单,就两百来个字,都是中文写的,跟她平时习惯的英文完全不同。她在文章里说,第一次跟毛泽东在重庆见面的时候,她就觉得他是个特别了不起的人,不只是一个政党的领袖,更是整个国家人民的导师。 她的手稿后来公开以后,很多人看了都挺感动的。 一来是因为她年纪那么大、身体那么不好,还亲自手写这些文字;二来,宋庆龄很少这么直接地评价一个人,更何况这个人是共产党领袖毛泽东。 很多人当时都觉得很意外,这位孙中山的夫人,竟然对毛泽东评价这么高、感情这么深。 宋庆龄跟毛泽东之间的故事,说到底,就是两个真心为中国未来考虑的人,在特定历史时刻达成的默契。这种默契并不是人为的,更不是刻意营造的,而是在历史大势推动下自然而然地形成的。这也许就是历史最真实的样子吧,没有特别复杂的理由,就是两个了不起的人,选择了一条相同的路,然后坚定地走了下去。