1969年,一天深夜,周总理急忙敲开了毛主席的房门,带来了一个不好的消息,没成想,毛主席听后,却不慌不忙地回应说:“放2颗原子弹,但先不要对外公布。”这是怎么回事?

1964年10月16日,罗布泊荒漠上升起的那朵蘑菇云,不仅改写了中国在国际战略格局中的位置,更在五年后一场隐秘的核博弈中成为关键筹码。

1969年那个深夜,周恩来带来的消息像一块冰,沉甸甸坠在中南海的红色地板上,苏联部长会议主席柯西金通过热线向美国传递信号,暗示可能对中国实施“外科手术式核打击”。

这个被五角大楼故意泄露给《华盛顿明星报》的情报,让世界瞬间绷紧了神经。

中苏这对曾经的社会主义兄弟,此刻剑拔弩张的态势背后藏着二十年爱恨交织的复杂剧本。

1950年代苏联援建的156个工业项目曾让中国打下工业化根基,赫鲁晓夫初期提供的核技术资料更让中国核计划少走十年弯路。

但当1958年苏联提出共建长波电台和联合舰队时,毛泽东在游泳池边穿着浴袍的会谈中拍案而起:“你们要把俄国的民族主义扩大到中国海岸线吗?”

这种控制欲在1960年演变成撤走全部1390名专家的决绝,连图纸都卷走的苏联专家,给兰州炼油厂、鞍钢等300多个项目留下生锈的半成品设备。

正是在这种窒息般的封锁中,中国核科学家用算盘打出了原子弹参数,1964年首爆成功后,苏联的焦虑肉眼可见,他们无法忍受一个拥有核武器的邻国脱离掌控。

1969年3月珍宝岛冲突中,苏军T-62坦克被中国民兵拖回研究时,莫斯科的震怒终于冲破了临界点。

苏联国防部长格列奇科元帅主张“一劳永逸消除中国威胁”,勃列日涅夫甚至询问驻美大使多勃雷宁:美国会对苏联核打击中国作何反应?

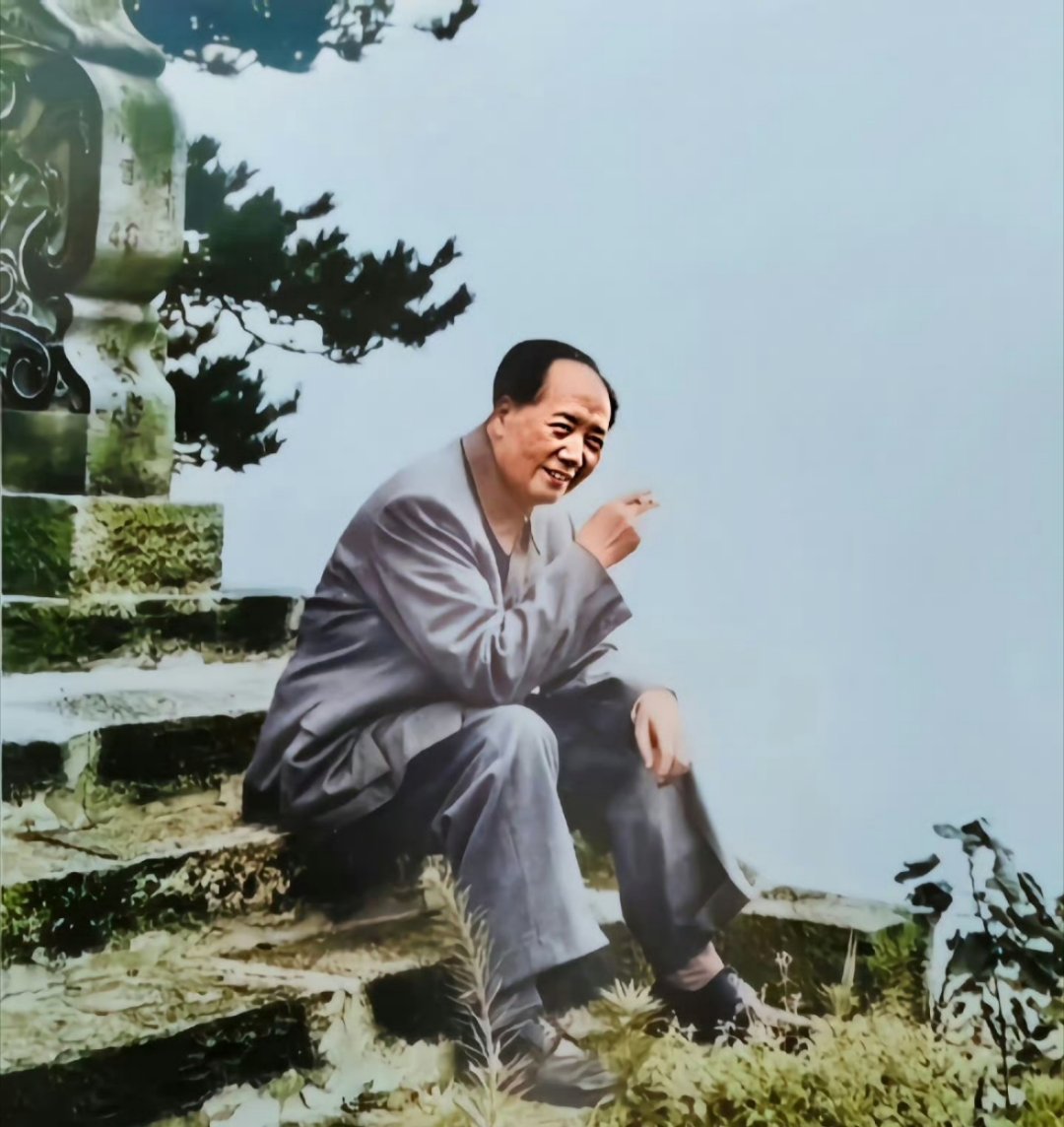

毛泽东的应对策略堪称战略心理学的经典案例,1969年9月23日和29日,中国连续进行地下核试验和300万吨当量大气层试验,却反常地未作任何宣传。

这种沉默比任何声明都更具威慑力,苏联卫星必然监测到罗布泊的异常数据,但中国刻意不提供解释空间,让莫斯科陷入猜测漩涡。

美国学者后来在解密的克格勃档案中发现,苏联军方当时评估中国已具备将核弹头安装在东风-2导弹上的能力,尽管射程仅能覆盖西伯利亚,但足以让苏联付出无法承受的代价。

更精妙的是这步棋背后的时间差计算,1969年9月11日,柯西金在越南胡志明葬礼后“偶遇”周恩来,两人在北京机场会谈三小时。

当苏联总理还在揣测中国态度时,罗布泊的核爆冲击波已经沿着地壳传到莫斯科地震监测站。

毛泽东用物理震动配合外交静默,既避免了公开刺激苏联颜面,又明确划出红线,这种“听不见枪声的警告”,比珍宝岛的真枪实弹更让克里姆林宫坐立不安。

历史证明这次核威慑的效果立竿见影,原本计划对中国核设施实施打击的“手术刀计划”被束之高阁,取而代之的是10月启动的中苏边界谈判。

美国学者李侃如发现,尼克松正是看到中国核能力的迅速成熟,才在1971年通过巴基斯坦渠道秘密传话,促成基辛格次年访华。

当年在罗布泊参与试验的工程师王淦昌晚年回忆:“苏联的威胁像乌云压顶时,我们默默把核试验数据抄在衬衣上,万一基地被炸,这些数字就是复仇的火种。”

这场危机最动人的注脚藏在新疆马兰基地的档案里,进行地下核试验时,技术员发现竖井中有个燕子窝,工程师们专门停工三天,等雏鸟羽翼丰满飞离才引爆炸药。

这种对生命的敬畏与核武器的毁灭性形成奇异反差,恰似中国核哲学的双重性,手握利剑却永不轻出,正如1996年成为首批签署全面禁核试条约国家的选择。

当2024年“两弹一星”精神展在国家博物馆迎来如潮观众时,玻璃展柜里那份1962年毛泽东批示“要大力协同做好这件工作”的泛黄文件,依然能让人触摸到历史转折点的温度。

当年用算盘计算核数据的九院年轻人,如今已白发苍苍坐在“人造太阳”EAST控制台前,从罗布泊到合肥,从裂变到聚变,那条自力更生的轨迹始终未变。

用户13xxx73

胡诌八扯