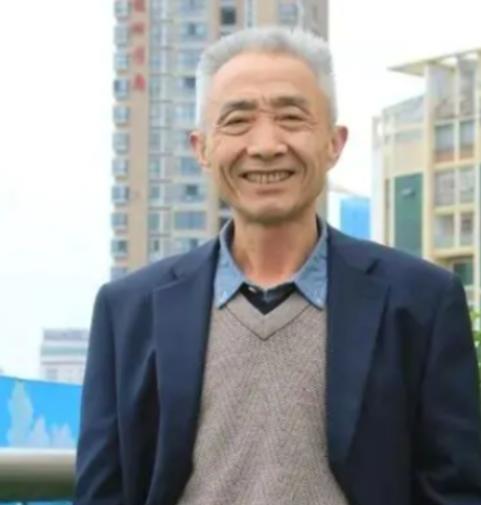

1977年夏天,湖北麻城的田野里,烈日炙烤着大地,戴建业刚从生产队干完8小时的农活,汗水混着泥土淌下脸颊。 他拖着疲惫的身子回到家,点起那盏昏黄的煤油灯,灯芯捻得只有1毫米细,微弱的光摇曳着,映出他手里的破旧课本。那是全村仅有的两套高中教材之一,书页早就翻得发黄,边角磨得起了毛边。 他咬着牙,握着绑了竹棍的铅笔头,在化肥袋内衬的“稿纸”上写写画画,嘴里念叨着:“粪多萝卜粗,书多学问深。” 那时的他,压根不知道570万考生中只有4.8%的人能考上大学,他只知道,读书是唯一能让他跳出这片黄土地的路。 那年,戴建业家徒四壁,土坯房里冬天只能用塑料布封窗,寒风一吹,刺骨地钻进骨头缝。村小的同学们上课时冻得直跺脚取暖,可他从不抱怨。 每天晚上9点到凌晨2点,他硬是挤出时间复习,困得眼皮打架,就用凉水拍脸,硬挺着。 报名高考时,他东拼西凑才攒够3块钱的报名费,交上去时手都在抖——这可是家里半个月的口粮钱啊!可他咬牙告诉自己:“赌一把,输了就认命,赢了就改命!” 1977年高考那天,戴建业穿着破旧的粗布衫,赤着脚走了十几里山路到县城考场。湖北高考总分400分,他考了289分,超出了北大在鄂理科分数线整整19分!可你知道吗? 那时的信息闭塞,县教育局只张贴了省内几所学校的简章,北大在湖北招录的43人里,竟没有一个农村考生。 戴建业最终选择了华中师大中文系,录取线181分,他远远超出,却没敢多想,只觉得能上大学已经是天大的恩赐。 成绩出来的那天,村里的邮差骑着自行车,吆喝着他的名字,把通知书送到他家门口。戴建业接过那张纸,手指皲裂,满是泥土,眼睛却亮得像天上的星。 他没敢声张,低头回了屋,默默把通知书塞进蓝印花布包裹里。那一刻,他突然想起小时候父亲常说的一句话:“娃,咱家穷,但脑子不能穷。” 他攥紧拳头,暗暗发誓:从今往后,我要用知识,彻底改了这穷命! 1977年秋天,戴建业背着那个蓝印花布包裹,里面装着10个熟红薯,坐了几个小时的拖拉机,又转了长途汽车,第一次踏进华中师范大学的校门。他站在校训碑前,看着“博文约礼”四个字,心里百感交集。 宿舍里,城里的同学穿着干净的衬衫,他却连双鞋都买不起,只能光着脚走来走去。可他不自卑,每天泡在图书馆东北角第三桌,椅腿下垫着硬纸防晃,埋头读书到深夜。每个月17.5元的助学金,他省下大半寄回家,只留一点买最便宜的饭菜。 转折来了。1982年,戴建业有机会赴北大进修,甚至有留校的机会。可他婉拒了,笑着说:“稻种在旱地也能抽穗,我得回湖北,教更多像我一样的孩子。” 回到华师后,他成了深受学生喜爱的教授,课堂上金句频出:“读陶渊明要闻得见稻香,看得见南山雾。”他用自己的故事告诉学生:出身再苦,命运再难,只要肯学,泥土里也能开出花。 多年后,戴建业收到第一份工资时,做的第一件事就是买了一本中华书局版的《陶渊明集》,那是他在煤油灯下无数次梦寐以求的书。 他翻开书页,闻着墨香,眼眶湿了。他想起1977年那些熬夜的日子,想起赤脚走过的泥泞路,想起那盏微弱的煤油灯。那一刻,他终于明白,知识不仅改变了他的命运,也让他有能力去点亮更多人的路。 如今,戴建业的名字早已和“知识改变命运”画上等号。他常对学生说:“我从泥土里来,但书本让我站上了讲台。你们呢?别怕起点低,只要肯努力,命运总会给你开一扇窗。” 他的故事,像一盏煤油灯,照亮了无数寒门学子的求学路,也让更多人相信:1977年的高考,不只是考试,更是一个时代的转折,是无数人用汗水和信念写下的奇迹!