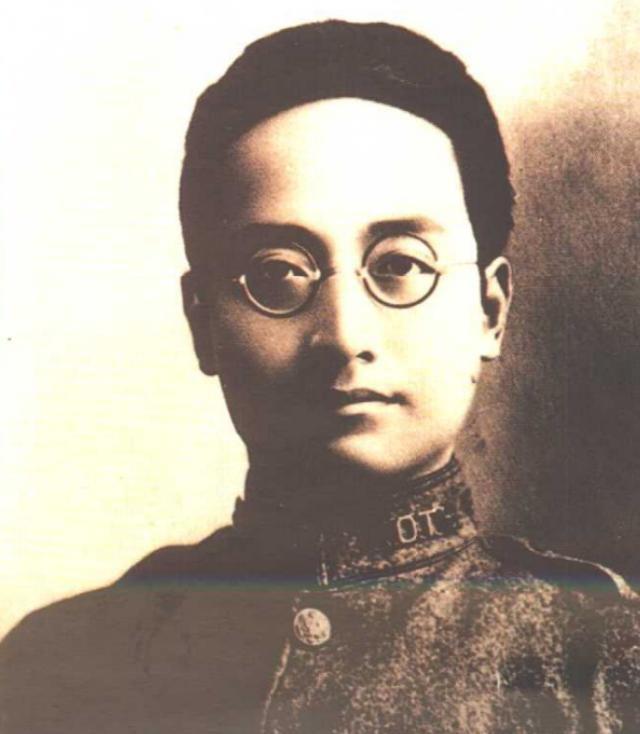

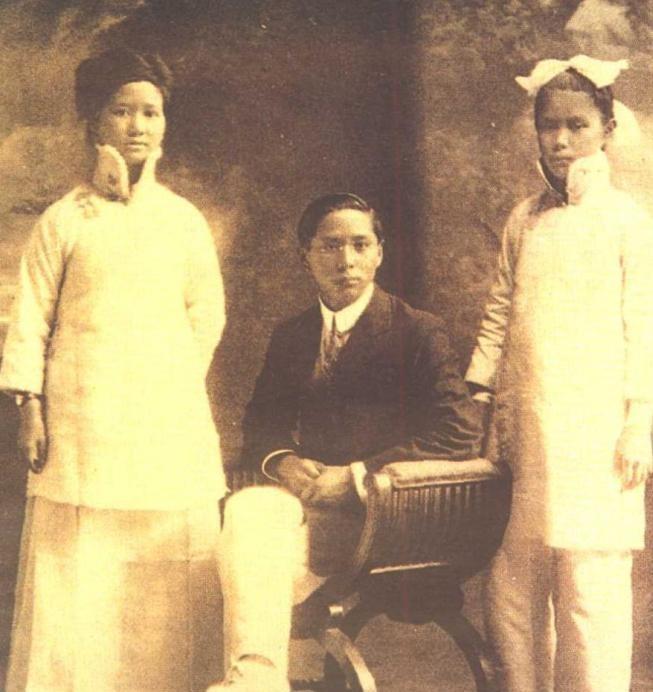

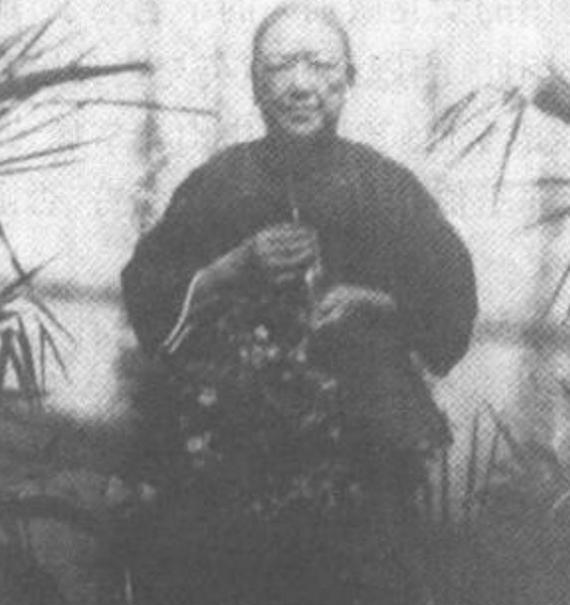

孙婉遭婆婆嫌弃,并被骗走一双儿女,为何晚年却表示“不恨她”? “1969年10月的一天,母亲忽然问我:‘纕蕙,你想不想见见奶奶?’”女儿王纕蕙多年后回忆,这一句轻描淡写的提问,让她意识到自己和母亲之间横亘半个世纪的裂痕即将被重新撕开。那一年,孙婉六十有六,头发花白,她拿着泛黄的信纸,字迹已经被折痕磨得发糊,却仍坚持自己一笔一划地抄写。对她来说,书信是唯一能与往事对话的方式,也是唯一能与那两个孩子保持“联系”的纽带。 要弄清孙婉为何在暮年选择原谅婆婆,得先从她与王伯秋的相识说起。1912年春天,孙中山卸任临时大总统,袁世凯上台。为彰显“优待功臣”,袁世凯批准孙氏儿女公费留美。彼时十八岁的孙婉带着好奇与兴奋上船,谁也没料到,等待她的是一段足以改变命运的爱情——或者说,是一段注定坎坷的纠葛。 在美国,孙婉住进旧金山唐人街附近的女留学生宿舍,周末常去听教堂演奏。一次茶会上,父亲托付的“照看人”王伯秋出现了:西装合身,笑容儒雅,谈起日俄战争可娓娓道来,也能随手写下隶书对联。对当时的孙婉而言,从小浸润在父亲革命激情中的她,很难不被这种“书卷气外加军人气”所吸引。两人来往频繁,感情迅速升温。只是孙婉不知道,王伯秋身上背着一个传统家庭的沉重负担。 王家在南京算得上官宦门第。老太太最上心的是“香火”与门风,十五岁便给长子王伯秋安排婚事,娶的是门当户对的李澄湘。当年定亲宴席上,老太太还亲手把象征承继的“福寿銮簪”递给过李澄湘。也正因为此,王伯秋在美国不敢提自己早有妻室,只含糊说有“家事难断”。孙婉却并不在意,她接受西方教育,对一夫一妻理念毫不含糊,加之对父亲的崇拜与对自由爱情的向往,反而让她愈加坚定。很多年后,她对女儿解释:“我当时觉得,他敢告诉我真相,就说明他拿我当自己人。” 1916年秋,孙婉在加州生下女儿王纕蕙。孙中山收到电报时正奔走于护法运动与筹款之间,却仍让长子孙科从哈佛赶过去探望。“家里第一位外孙女,不可怠慢。”这是孙中山对孙科的原话。短暂的温情,并未抵消隐藏的危机。大战结束后,孙婉与王伯秋带着幼女乘轮船东归。船过檀香山时,她早孕反应强烈,医生劝她等一等,她固执地说:“回国,孩子要在黄土地上长大。”谁知途经太平洋风暴,提前临盆,儿子在甲板舱口降生,啼哭声让许多乘客惊叹“这是条海上福娃”。 然而幸福只维持到横滨靠岸。王伯秋决定在东京暂歇,理由是“先写信给母亲报个平安”。实际上,他清楚母亲听闻自己在外再娶,必然勃然大怒。信发出后,南京很快回电,内容只有一句:“即刻回家,面陳。”老太太的态度可见一斑。王伯秋在南京与母亲对峙时,才知长子早逝、李澄湘悲痛欲绝。传统家庭的孝道与愧疚击垮了他,他把母亲的责骂全盘接受,却不知上海的孙婉正在租界里数着日子。那时她租了间门面,亲自剪窗花贴在玻璃上,写着“王家回春”四个篆体字,只等丈夫带一句“母亲答应了”。 可等来的却是王伯秋弟弟王仲钧。这个二十出头的年轻人语速飞快:“嫂子,老太太想看看孙子孙女,一见孩子就会心软。”孙婉犹豫片刻,把孩子交给他。她后来回忆:“当时没多想,还是年轻。”事实是,孩子从此被留在南京。李澄湘失子后精神恍惚,把这对稚儿视作天赐,老太太更是暗暗松了口气:“血脉留得住,总归是王家人。”在那个秉持“继嗣为大”的年代,老太太的算盘打得精准。 孙婉先是发电报,后是写信,再后来干脆托人带口信给王伯秋:“孩子总该让我见一面。”最初王伯秋用“筹款奔走”“军务缠身”作解释,随后干脆噤声。信件若石沉大海,孙婉心里却如被针锥。上海的朋友曾劝她:“回广州找先生(孙中山)评理。”她摇头:“父亲那一关更难过。他要我和伯秋断绝,我不想再听。”爱恋翻船,她把责任全推向父亲。 1925年春,孙中山病危,弥留之际提起小女儿,“婉儿若能来见一面,也算圆满”。孙婉拒绝南下。在宋庆龄转交的那张相片背后,孙中山写下“望婉珍重”四字。史料里总说孙婉“耿耿于怀”,其实她那时把情感投射到丈夫身上,愈是失望,愈觉得父亲强硬逼迫才是导火索。 岁月并未因怨恨停歇。1930年代,孙婉在上海再婚戴恩赛,此人系广东旅美华侨,两人相识于教会活动,家世清白、性格温和。婚礼很简单,只有几位同乡作证,没有华丽排场,也没有王家人影。新婚夜里,她对丈夫只有一句:“我有两个孩子,如今不知在哪。”戴恩赛沉默片刻,说:“我们以后慢慢找。”然而日寇侵华、太平洋战争相继爆发,寻找的计划被现实碾得支离破碎。 1949年后,孙婉留在香港,靠翻译资料和教英语糊口。一次偶遇旧识,得知王伯秋已病故,王家子女多在台湾。那位旧识低声补充:“王老太太也走了。”孙婉愣了几秒,叹了口气:“该放下了。”这不是赦免,而是明白再怨也无济于事。