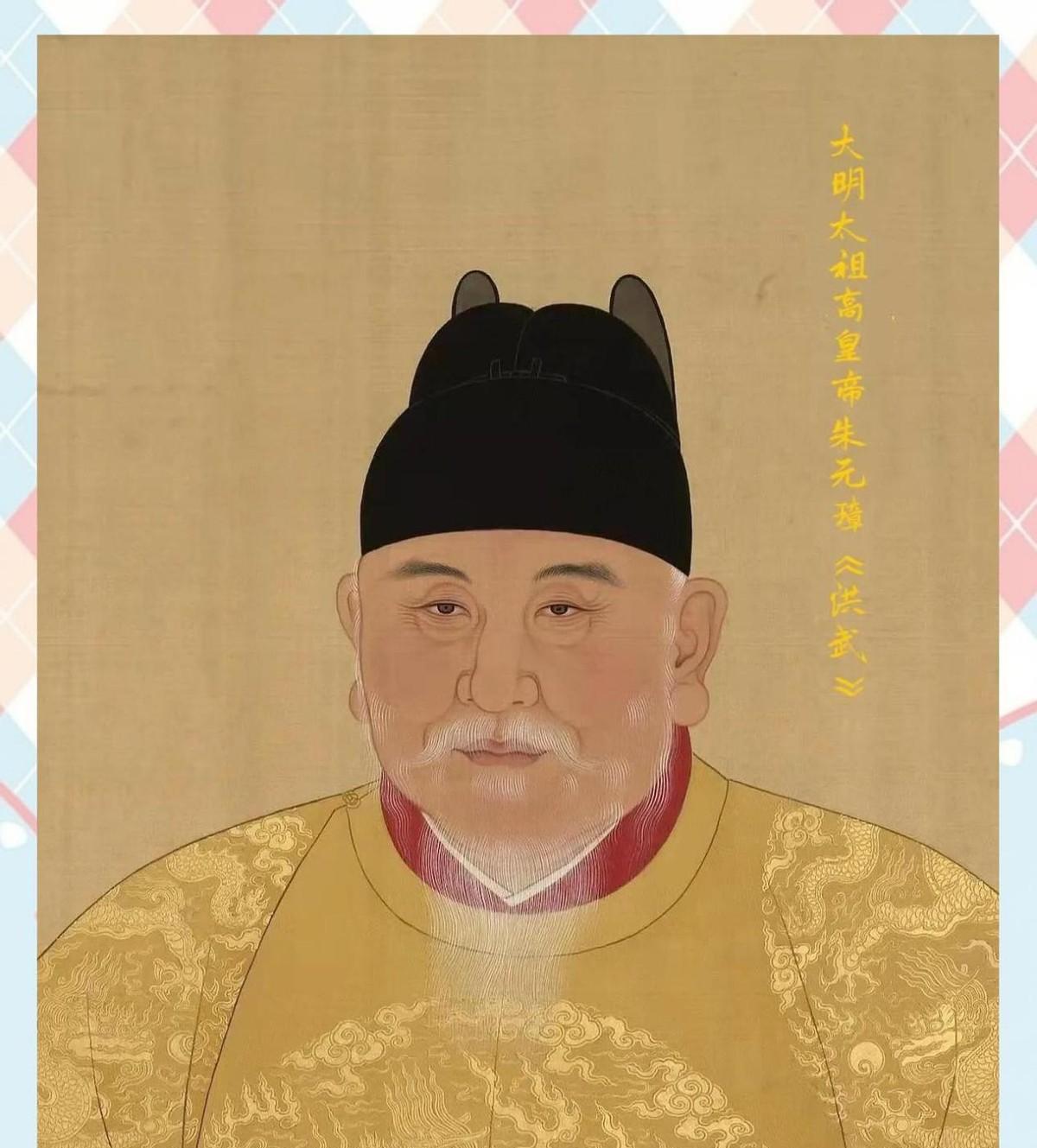

咱们读中国历史,总有一种感觉,唐朝以前,中原王朝对外打仗,胜多败少,哪怕输了也能很快翻盘。 汉朝能把匈奴赶到欧洲,唐朝能把突厥揍得叫爸爸,可宋朝以后,中原王朝面对北方游牧民族,怎么就越来越吃力了呢? 有人说,是宋朝重文轻武,明朝皇帝太废,清朝闭关锁国,但问题真的这么简单吗? 其实,关键不在于皇帝昏不昏庸,而在于“半耕半牧型文明”的衰落,这种既能种地又能养马的混合文明,才是古代军事力量的巅峰。 古代打仗,骑兵是王牌,步兵再猛,跑不过四条腿的,弓箭再准,射不过从小在马背上长大的游牧民族。 但纯粹的游牧民族也有致命弱点,那就是穷,打仗要铁、要粮食、要后勤,光靠抢,抢得了一时,抢不了一世。 所以,真正能打的是“半耕半牧”的文明,既有农耕区的财富和铁器,又有牧区的战马和骑手,再加上高效的官僚系统,简直就是古代版的“钢铁洪流”。 可以看看历史上的例子,秦朝和西汉的“六郡良家子”,陇西、天水这些地方,既种地又养马,产出的骑兵横扫匈奴。 东汉的“幽州突骑”和“并凉骑士”,河北、山西一带的边地豪强,自带战马和部曲,战斗力爆表。 北魏的“六镇兵”,原本是边防军,结果因为太能打,直接改朝换代。 隋唐的“关陇军事集团”,李渊、李世民他们家就是靠这个起家的,府兵制下的战士平时种地,战时骑马砍人,性价比极高。 这些地方有个共同点,都在长城沿线,既受农耕文明影响,又保留游牧习气,属于“汉化的胡人”或“胡化的汉人”,打起仗来既有组织度,又有凶悍劲儿。 唐朝是中国“半耕半牧”文明的巅峰,关陇贵族本身就是胡汉混血,朝廷里一堆姓“阿史那”“尉迟”的将军,突厥人、粟特人、契丹人都在唐朝当官。 安禄山为什么能造反,因为他手下的范阳军就是典型的半耕半牧武装,战斗力比长安的禁军强多了。 但唐朝的崩溃,恰恰也是因为“半耕半牧”模式的瓦解。 安史之乱后,河朔三镇彻底军阀化,朝廷管不住,而传统的府兵制也崩了。 宋朝一统天下后,觉得藩镇太可怕,干脆“强干弱枝”,把精兵全放首都,边地武装全废掉,结果呢?宋朝有钱有文化,就是没骑兵,被辽、金、蒙古按着打。 宋朝的无奈,没有马,再富也白搭,宋朝不是不想养马,是真养不了。 传统养马地,陇西、河套、幽云十六州,全在敌人手里,自己养马?江南水田种水稻还行,养马成本太高。 于是宋朝的骑兵少得可怜,打仗全靠步兵硬扛,再有钱也换不来机动性。 有人会说:“宋朝不是有火药吗,怎么还打不过游牧民族?” 问题在于,早期的火器射速慢、准头差,野战根本打不过骑兵冲锋,蒙古人横扫欧亚时,波斯、阿拉伯也有火器,照样被碾过去。 明朝初年,朱元璋和朱棣还能靠“边军”维持战斗力,明成祖五次北伐,靠的就是河北、山西的边地骑兵。 但明朝中后期,文官集团崛起,边军地位下降,养马地又被蒙古人占着,战斗力越来越拉胯。 明末的李自成和八旗军,恰恰是“半耕半牧”模式的最后辉煌。 李自成的陕北老家,本来就是边地,农民平时种地,闲时当马匪,战斗力比正规军还猛。 八旗军更典型,女真人本身渔猎出身,后来吸收蒙古骑兵和辽东汉人,形成“耕战一体”的军事集团,最终入主中原。 清朝靠“半耕半牧”起家,但入关后,八旗迅速腐化,康熙、乾隆还能靠蒙古盟友和绿营兵维持战力,到了晚清,骑兵在枪炮面前彻底过时,曾经的军事优势荡然无存。 从唐到清,中原王朝的军事衰落,根本原因是“半耕半牧”文明的瓦解,宋朝丢掉了养马地,明朝废掉了边军,清朝的八旗最终腐化,没有战马和骑手,再富的王朝也扛不住北方冲击。 当然,历史不能简单归因,但有一点是确定的,在古代,最强的军事力量,永远来自“半胡半汉”的边疆地带,当这种混合文明消失,中原王朝的武力也就随之衰落了。