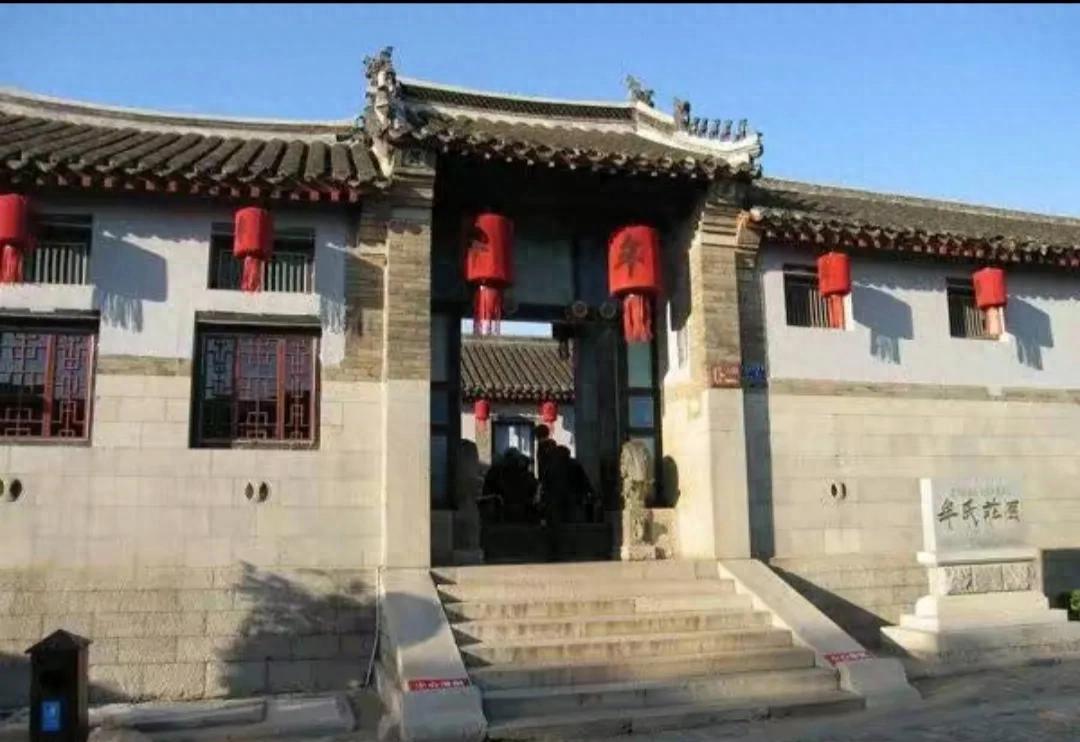

1833年山东大旱,没吃没喝的眼瞅着就要被饿死,没想到地主牟墨林打开自家粮仓做生意,不过粮食只换不借不卖,得知消息后农民们不淡定了。 对那些饱受饥饿煎熬的农民来说,这个提议简直是晴天霹雳,眼前的荒年,眼看着一家人肚皮上空无一物,农田颗粒无收,百姓的心情已经接近崩溃。 他们几乎无路可走,唯一的希望就是牟墨林的粮仓,虽然粮食没有卖,但用地换粮的条件意味着他们不仅要交出耕作的土地,还要失去自家赖以生存的根基。 这对于辛苦劳作了一辈子的农民来说,简直是一种无法承受的打击,面对生死存亡的选择,很多农民无奈接受了这个条件,几升粮食换一亩地,几斤高粱便可以换回一丝生存的希望。 在这样的情境下,百姓们不得不选择妥协,即使心中愤怒不已,但活下去才是最重要的,他们明白,失去土地虽然痛苦,但如果不换粮,等待他们的将是死路一条。 随着时间的推移,粮食的价格日益飙升,农民们几乎没有任何讨价还价的余地,尤其是当粮食越来越少时,换粮的条件变得更加苛刻。 最初的一斗高粱换一亩薄田,最终甚至只需要一升或几升粮食,就能交换一亩地,这样迅速变化的情形,让许多人不得不在心头悔恨,但他们更明白,这并非他们能掌控的局面。 牟墨林并没有就此停手,他的粮仓渐渐空了,他不仅依靠自己储备的粮食进行换地,还从更远的地方购买粮食,再继续以“换地”的方式扩大自己的产业。 在灾年里,粮食成为了最珍贵的商品,牟墨林也逐渐通过这种“换地”模式积累了大量土地,他的土地面积不断扩张,最终,他的家产达到了三万亩,成为栖霞地区一个富可敌国的大地主。 可牟墨林的做法并非完全没有人道的一面,他并非一味地剥削百姓,尽管换地让他获得了巨额财富,但他也并没有忽视灾民的苦难。 在他的地盘上,遇到更为严重的荒年,他会免除佃户的租金,帮助他们度过难关,尽管这种免租有一定的限制,但它仍然为许多人提供了喘息的空间。 此外,牟墨林还开始将部分房产腾出来,为流离失所的灾民提供避难所,尽管这种行为可能看起来只是为他自己积累“好名声”,但对当时的百姓来说,牟墨林的这一做法无疑是雪中送炭。 在灾难肆虐的时刻,能够有地方遮风避雨,已是一种莫大的恩赐,灾民们虽然心中有不满,但仍感激牟墨林给予的暂时庇护,面对牟墨林的所作所为,百姓的情感变得极为复杂。 刚开始时,他们憎恨牟墨林的“趁火打劫”,认为他只是借机剥削贫苦农民,将灾难变成了自身财富的积累。 可随着时间的推移,许多曾经借粮换地的农民开始意识到,尽管失去了土地,但他们依旧能够活下来,即使牟墨林的行为是从商业角度出发,但他至少给了他们一个活下去的机会。 随着牟墨林免租和提供庇护的举措逐渐增多,越来越多的百姓开始对他产生感激之情,在灾难的阴影下,这些民众感受到的恩惠并非微不足道,尤其是在面对没有任何选择的困境时,牟墨林的做法显得更加人性化。 最终,很多人开始转变心态,将牟墨林视为一个“活菩萨”,虽然他并未完全摆脱商人的贪婪标签,但他在人们心中的形象也因此有了改变。 不仅仅是商业上的眼光,牟墨林对家族未来的规划也表现出了超凡的远见,他明白,只有文化才能让家族财富持续下去。 因此,他不仅大力支持自己家族的读书教育,还亲自成立了家族学堂,要求子孙从小学习文化,走科举道路。 牟墨林深知,知识才是维持家族地位的根本,土地和财富最终会耗尽,而唯有知识能真正传承家族的荣耀。 他制定了严格的家训,要求后代勤俭持家,注重学习,依靠文化和人才维持家族的辉煌,这种“耕读传家”的理念,深刻影响了牟家后代的成长,并在日后的岁月里,帮助牟家巩固了家族的地位。 通过牟墨林的精明经营,牟家逐渐积累了巨大的财富,家族的土地面积也日益扩大,到他老年时,牟家的地产业已经覆盖了整个栖霞县的大片区域,成为当地最富有的家族之一。 可牟墨林并没有因财富而满足,他始终保持着对家族未来的关注和规划,牟墨林的这段经历从某种角度看,既是商人的智慧,也是一个时代背景下生存法则的体现。 在那个物资匮乏、灾难重重的年代,他的做法无疑为许多人带来了生机,可这种商业行为中也充斥着利益的交换和权力的斗争,这使得牟墨林的一生充满了复杂的层次。 牟墨林的故事不仅是栖霞一个地主的传奇,更是那个时代农民与地主之间关系的缩影,在自然灾难和社会动荡的背景下,生存成为最基本的需求,而牟墨林通过精明的商业手段和人性的抉择,成功地为自己家族积累了巨大的财富。 尽管这一过程中充满了争议,但也不可否认,在百姓困苦的时刻,牟墨林的某些举措为他们带来了暂时的希望和生存的空间,在那个艰难的时代,生存与发展的抉择往往是如此复杂且充满矛盾。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:大众数字报——百年耕读:牟氏庄园的兴衰)