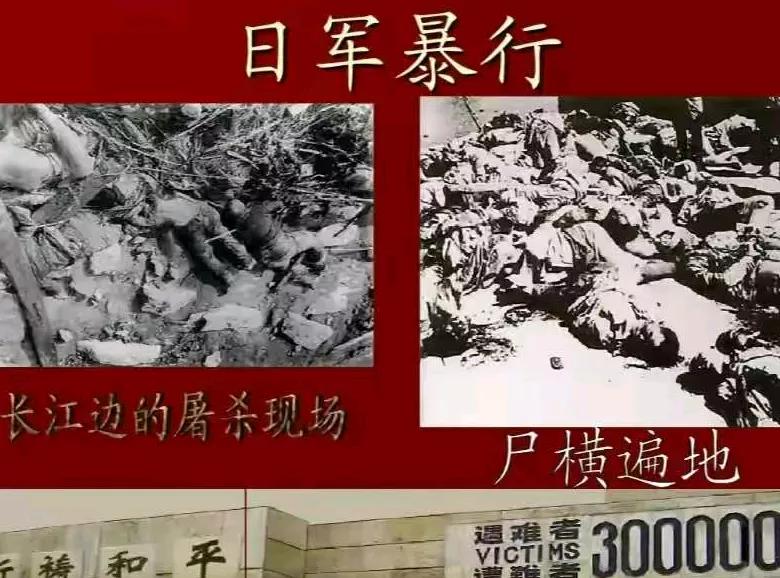

南京大屠杀幸存者的回忆:野狗吃红了眼,到处都是女人的哭声。位于南京的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆入口处,有这样一组雕塑:一位胸口被刺的母亲,挣扎着给怀中的孩子喂了最后一口奶后,悲惨地死去。这组雕塑,就是以南京大屠杀的受害者常志强一家的悲惨遭遇为原型创作的。 那年常志强才9岁,眼睁睁看着刺刀捅进母亲胸口,血泡混着奶水从刀口冒出来。不懂事的小弟还趴在妈妈怀里吮吸,冻僵的母子遗体被红十字会发现时,掰都掰不开。这尊名为《最后一滴奶》的雕塑,凝固了人类战争史上最剜心的瞬间——垂死的母亲用肉身当奶瓶,而活着的孩子要用余生消化这场噩梦。 从夫子庙扛米袋的宠儿到城墙下捡松针的孤儿,常志强的人生被劈成两半。全家十口人只剩他和姐姐,姐姐伤口感染去世后,14岁的他带着祖母、太祖母扒火车运米。日本兵抢走米袋扔进护城河,他就半夜翻城墙吊篮子,湿米卖不掉,吹干时掺进沙子充重量。乱世里活命的本事,都是用血泪腌出来的。 沉默五十年才开口,比伤口溃烂更疼的是记忆结痂。1997年电视里日本右翼分子摇头晃脑说“屠杀是捏造”,常志强气得一夜没睡,第二天冲到纪念馆拍桌子:“他们不认账?我还没死呢!”从此他拖着94岁的身子飞日本、拍纪录片,纪念馆雕塑前总见他佝偻着背抹眼泪。女儿常小梅说父亲在家从不提往事,却对陌生观众讲得浑身发抖——有些证词只能交给公共空间保管,亲人反成了最不敢触碰的听众。 青铜雕塑比文字更戳心窝子。吴为山创作组雕时,故意在母亲衣褶上留刀砍痕迹;滑田友的《轰炸》泥稿埋巴黎煤堆下七年,重见天日时坚持保留煤灰裂缝:“这是母亲逃跑时摔的伤!”艺术家比谁都懂:历史真相不在档案库,在母亲绷直的脊梁和婴儿蜷缩的脚趾上。 当幸存者凋零成数字,常志强2022年去世时登记在册者仅存50人,如今只剩32位。他女儿常小梅把父亲故事写成三语版生活史,日本游客读着读着当场下跪道歉。可最刺痛的传承藏在细节里——常家三代从不过清明节,但小孙女参军那天,常小梅把军装纽扣按在纪念馆哭墙的名字上:“太爷爷,枪有人扛了。”血泪记忆的传递,从来不是复制仇恨,是让和平长成铠甲。 凝视那尊喂奶雕塑时,我们到底该记住什么? 是日军暴行?是母性伟大?吴为山说全错了:“我塑五百个遇难者却没刻一个日本兵,因为屠刀会锈,但人类悲鸣永在。”真正的纪念碑不在青铜里,在普通人拒绝遗忘的倔强里——就像常志强临终前哆嗦着写的那八个字:“好好学习,珍爱和平”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。