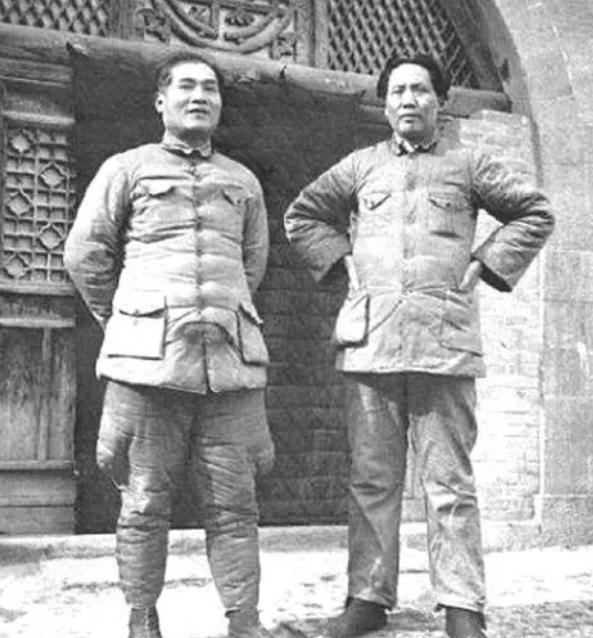

两大红军会师,四位将领高调支持张国焘,毛主席后来如何对他们? “1955年9月,罗炳辉要是健在,今天一定坐在前排。”授衔典礼结束后,一位年轻参谋低声感叹。身旁的老军需官沉默片刻,只说了四个字:“往事难忘。” 这句对话,把我的思绪拉回二十年前的川西高原。1935年6月,中央红军和红四方面军在懋功会合,表面上是歌声与拥抱,暗地里却暗流涌动。彼时张国焘所部近八万人,而中央红军不足两万,人数与装备的落差肉眼可见,张国焘的“枪杆子哲学”由此滋生。 对中央来说,长征已是身心俱疲,再闹分裂,后果难以预料。毛主席选择暂时妥协,同意张国焘担任红军总政委,并把部分番号与干部交给红四方面军统一编制。他相信时间会证明路线,而非枪口。遗憾的是,四位中央红军的老部下,却在此刻站到了对面。 先说何长工。井冈山时期,他几乎寸步不离毛主席,被称作“山里那把伞”。他善于政工,也敢打硬仗。会师后,他公开支持张国焘南下方案,理由听上去很务实——“川北仓廪空虚,向南能就粮”。看似军需考量,实则政治站队。毛主席没有当面反驳,只在日记里写下:“长工误矣,惜哉!” 紧接着是罗炳辉。这位云南汉子向来直爽,枪法凶狠,人称“硬骨头”。他不仅在会上表示拥护张国焘,还把前线密信交到了对方案头,导致一批联络计划被迫中断。事后罗炳辉感到愧疚,多次向组织坦白,终于保住了军团建制。抗战时期,他攻克义乌、夜渡新安江,用行动偿还那张“欠条”。 第三位是李卓然。很多人不知道,遵义会议前后是他给毛主席递饭菜、送棉衣,照顾得十分周到。可阿坝会议上,他却举手赞成南下。原因似乎更复杂:他担心草地补给断绝,部队大批减员。选择听张国焘,未尝不是替战士找条“生路”。然而决策本身仍然错了。延安整风,他把全部责任写进检查,毛主席批复只有一句:“人心未必恶,路径迷途耳。” 最后是邵式平。老赣东北苏区干部,脾气火爆,毛主席一直喊他“邵大哥”。当张国焘抛出“另立中央”的设想时,他第一个附议,还引用古语“水往低处流,人往暖处走”,意在说明南下可避草地严寒。毛主席坐在对面,面无表情。多年后,两人再见,邵式平先行一步敬礼,哑声说:“对不起,那时糊涂。”毛主席回礼:“都翻篇了。” 根据中央档案,四人支持张国焘的表态各有侧重:有人看重兵员补给,有人畏惧草地险阻,有人单纯相信资历。历史没有如果,但可以追问:若当时中央红军兵强马壮,四人还会不会倒向张国焘?答案恐怕是否定的。这恰恰说明了“实力—路线—忠诚”三角关系的微妙。 那么,毛主席后来如何对待他们?先看态度:延安整风期间,他要求“四人自己写,组织帮着改”,没有上纲上线,更没有清算家属。接着是用人:何长工转入后勤、教育系统,主持抗大二分校,建国后当上全国政协副主席;罗炳辉因病早逝,毛主席亲笔题写挽词“硬骨英魂”;李卓然掌管马列学院与宣传口,参与《实践论》教材编订;邵式平则回江西,当省人民政府第一任省长。角色不同,信任度仍在。 有人可能会问:宽容是不是纵容?答案在于后续表现。四人回到正确道路后,都拿出了百分百的执行力。何长工管物资,千里调粮不误时限;李卓然搞理论,把“延安文艺座谈会讲话”刻印成册,送到每个连队;邵式平治理江西,三年治水,堤坝再未决口。历史看结果,毛主席也看事实。 有意思的是,1949年3月西柏坡迁京前,毛主席专门召集这几位老友吃了一顿便饭。席间他举杯,说了句半玩笑话:“如果那年真听张国焘南下,我们今天可能在大凉山开这会喽。”众人先是一愣,随后哈哈一笑,尴尬和悔意就此化开。 张国焘最终的结局众所周知。四位将领却在人生后半段完成了自我救赎。对比之下,很能说明组织原则与个人选择的重量。不得不说,在乱云飞渡的年代,坚持正确路线,比端着一支好枪更难,也更可贵。 今天翻检战史,四人那段“站错队”的记录依旧赫然在册。它既是警示,也是注脚——错误可以改,队伍必须向前。毛主席当年的处理方式,没有一句空话,只有两条原则:保护干部,争取团结。事实证明,这样的胸怀让更多人留在了红旗下,而不是走向另一面。 写到这里,我脑中浮现出草地上的篝火:寒风呼啸,星空深邃,几个人围坐烤麦粒,谁也不知道下一步会在哪条路相逢。前方既可能是胜利,也可能是深渊。选择关键时刻的方向,决定毕生荣辱。历史给出的回报,从不打折。

一路有你

正是毛主席胸怀宽广,才让一群猛将舍生忘死,前赴后继,甘愿为他驱驰。

用户34xxx13

这篇文章是写四人问题分析最好!客观真实,符合历史!

苏米

主席高[点赞]

用户10xxx75

毛爷爷的智慧胸怀