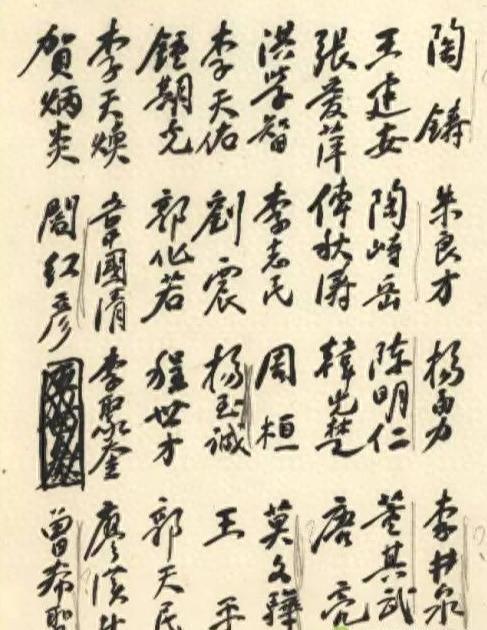

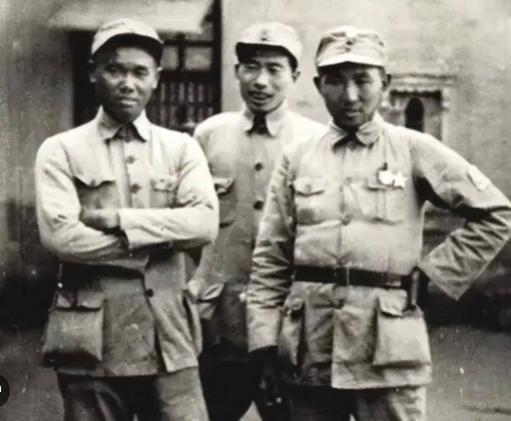

为李聚奎上将辟谣:中央从未打算授他大将,他也从未替陈赓说谎 “1958年3月,你去石油部。”徐立清在军委楼道里半开玩笑地冲李聚奎招手。李聚奎脚步一顿,“又挪地方?大将没轮上,上将我已经很满足。”这一段对话,只在两人之间短暂回荡,后来却被演绎成各种传奇。 网上广为流传的几个版本主要集中在两点:其一,中央原本准备把李聚奎列入大将名单,只因名额用尽才“委屈”他当了上将;其二,李聚奎曾为陈赓捏造“红军师长”履历,帮后者跨进大将行列。故事听着热闹,可稍一核对当年的会议纪录和人事表,就发现漏洞比筛子还密。 先说军衔评定。1955年2月,彭德怀主持起草的《人民解放军授衔初步意见》里,32位上将名单清清楚楚,李聚奎名列其中。大将名额九人,当时已经锁定粟裕、陈赓等人,没有任何“第十人”的讨论。评衔原则是“职务级别+作战战功+群众威望”,而非“论资排辈”。李聚奎1950年后主要在后勤条线上任职,军委内部形成共识:他够上将标准,但大将席位不属于他,这是公开文件,根本谈不上“临阵换档”。 那为什么又出现“大授衔前两个月被调离”的说法?事实是:1955年6月,国务院筹建石油工业部,周恩来点名从部队抽调三名能打硬仗的干部。军委后勤部随即报了邝任农、余秋里、李聚奎。周总理一句“部队作风要带进油井里”,李聚奎才决定离开总后,可人事手续并未中断,他依然在9月被授予上将。同年10月,石油部正式挂牌。当时媒体报道“李聚奎,现任石油工业部长,上将军衔”,公开得很,根本不存在“补授”一说。 再看“替陈赓说谎”的桥段。陈赓1929年就在红四方面军4军当师长,1931年又接任红四军12师。这个履历写进了徐向前、王树声、刘瑞龙等人的回忆录,档案也存放在中央档案馆。1955年初,军委组织材料组时,二野、四野、总后、总参同时派人,彼此交叉校对。陈赓简历在第一轮就通过,压根没人去“求证能否当过师长”。李聚奎更不可能跑去替他补白。徐立清多年后在内部座谈会上回忆:“那几个月我天天守着材料,谁添过一句假话,根本瞒不过几十双眼。” 谣言之所以看似“靠谱”,无非抓住了两位将领关系密切这一点。早在1936年甘肃古浪的战地医院,两人就一起蹲过帐篷,轮流给对方包扎。抗战时期,陈赓任386旅旅长,李聚奎当参谋长,两人配合写下长生口、响堂铺等经典战例。战友情深被过度解读,久而久之就被编成了“哥们义气”的桥段。 回到李聚奎本人的履历,他在井冈山时期只是红五军连、大队主官。1932年升任红六军18师师长,1933年指挥红九师在乐安伏击战歼敌一个师部,加冕“红军第一师”师长。但从1935年6月拥有“参谋长”头衔起,他的主业逐渐转向参谋与后勤。西路军失败后,李聚奎靠吃观音土走到援西军,被刘伯承留任31军参谋长。随后到129师、冀热辽、西满、东北军区后勤部,一步步在后勤系统站稳脚跟。换句话说,虽有辉煌战绩,但在野战军阶段,他更多是“第二把刀”。这与以纵队司令、兵团司令起家的九位大将相比,还是存在职务级别上的差距。 有人提出:“粟裕1955年仍是总参副总长,也没带兵,仍获大将。”情况不一样。粟裕抗战、解放战争都是第一线战略指挥,华东野战军实际主帅,苏中七战七捷、孟良崮、淮海三大战役中的作用早已写进战史。李聚奎自己也心里有数,他在离京赴玉门油田时跟老战友调侃:“没当大将没啥,我要真带着大将肩章钻油井,群众还以为我是来视察的,不来干活了。” 有意思的是,李聚奎进入石油行业后,把部队的一整套管理方式原封不动搬下去:战备号手改叫抢修小组,战例复盘变成钻机事故分析会。玉门老工人回忆,“李部长最爱问‘你能拉几个机台?’像在问一排能撑多久。”到1962年,全国原油年产首次突破400万吨,石油部通讯稿写道“像打歼灭战一样打油井”。这段经历才是真正让李聚奎扬名地方工业的原因,而非所谓的大将头衔。 互联网时代,段子比史料跑得快。把真实的军衔程序、干部调动说清楚并不难,难的是抵挡住“传奇化”的诱惑。彭德怀的审核意见、周恩来批示、总干部部档案,文件俱在,白纸黑字。没有“差一点当大将”的悬念,没有“替兄弟撒谎”的桥段。李聚奎本人对所谓“委屈”从未有一句抱怨,他常说:“我这一辈子,当上当下都是党安排,别拿个人得失说事。” 从秋收起义到石油大会战,李聚奎干了三十多年军务,又干了二十多年工业,经历足够传奇,不需要人为添油加醋。对老一辈革命家的尊重,不在于给他们贴更耀眼的头衔,而在于还原他们真实的选择和担当。谣言固然热闹,可只要翻一翻档案,耐心对照,就能发现它们站不住脚——李聚奎没有被“错授”,更没替陈赓说过谎。