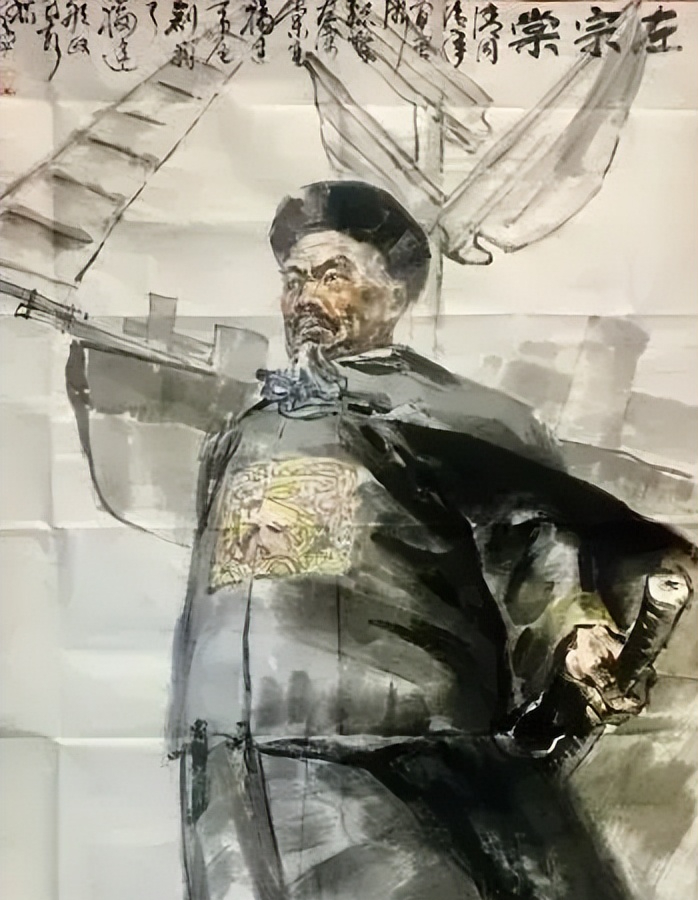

左宗棠打下新疆最后一座城时,万没想到,城中还有五千多印度人,面对这些印度人左宗棠如何处置的? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1878年,南疆最后一座城池和田被清军攻破,随着阿古柏的势力彻底瓦解,左宗棠本以为这场鏖战总算可以告一段落,出乎意料的情况却随即发生,城中清点人口时,竟然发现五千余名印度人聚集其中。 这些人既不是本地百姓,也不是普通俘虏,他们身着异域衣饰,口音迥异,身份令人困惑,此情一出,令清军上下震动,也让左宗棠意识到,真正的难题才刚刚开始。 这些印度人从何而来?溯源可知,他们与阿古柏政权及英国势力密切相关,自阿古柏入侵新疆以来,英国便暗中扶持,不仅提供火器,还通过英属印度输入大批商人、工匠和特务。 表面上,他们以贸易、宗教活动为名在市井之间游走,实际上却承担着军工生产、情报传递等任务,五千人的规模,意味着英国早已在新疆布下了一张密集的网络,这批人随和田陷落而暴露,使得左宗棠面对的不仅是军事胜利后的善后,更是牵动列强的外交博弈。 问题的棘手在于进退两难,此时清军军费、粮饷本就紧张,突然多出五千外来人口,无异于雪上加霜,若一律驱逐,英国可能借题发挥,以保护臣民为由发难。 若下令处决,既损清廷声誉,也可能被西方国家描绘成残酷之举,引发不必要的国际纠纷,若放任不管,他们又可能成为潜在的隐患,继续暗中活动,扰乱新疆秩序,三条路都暗藏风险,这使得左宗棠不得不慎之又慎。 他深知,军事上的胜利若不能转化为长久的安定,一切将化为泡影,因此他采取了一套分层次、差异化的办法,逐步化解这一危局。 针对大多数普通商贩与手工业者,他下令一一登记造册,凡无明确军事嫌疑者,可在清政府监管之下继续经营贸易,此举既给他们一条生路,又避免制造新的混乱,清廷在市井张贴布告,要求遵守律例者安居无虞,这样既安抚了人心,也把他们纳入了可控的轨道。 其次他特别关注那些精通火器的工匠,经过甄别,约有一百余人曾在阿古柏政权的工坊中从事军械制造,左宗棠没有选择排斥,而是将他们迁往兰州机器局,使其为清军效力。 这样一来,潜在的威胁被转化为生产力,不仅削弱了敌方可能的军事支援,也为西北军工积累了宝贵的技术经验,这种“化敌为用”的思路,显示出他独到的战略眼光。 至于那些确有间谍嫌疑的人员,他则采取更为严谨的手段,通过搜集证据、核实供词,将其中数十人确定为暗中从事情报活动之辈。 这部分人没有直接处以极刑,而是移交英国领事馆,附上确凿的罪证,如此既表明清廷对间谍活动绝不容忍,又避免了与英国的正面冲突,巧妙地堵住了对方借口干预的可能。 在处置的同时,左宗棠还着眼于长远的边疆治理,他鼓励当地百姓开垦土地,扩大粮食产量,以缓解因人口骤增而带来的物资压力,他尊重少数民族的宗教信仰,允许修建清真寺,借此赢得民心。 同时他推动设立会馆,集中外商的商业活动,既提供便利,又便于监管,这一整套制度安排,使新疆在短时间内逐渐恢复秩序,也让外来群体不至于再成为动荡的根源。 事实证明,这种恩威并施的方式取得了成效,几年之间,留在新疆的印度人数量逐渐减少,大部分选择离开,少数留下的则融入当地社会,不再构成严重威胁。 英国也未就此提出强硬抗议,西域局势得以稳定,左宗棠在奏折中曾言“驭夷之道,贵在刚柔得所”,正是对这一系列举措的总结。 和田城中的五千印度人,成为清军收复新疆过程中最具挑战性的尾声,他们既是英国势力渗透的象征,也是大清边疆困境的缩影。 左宗棠在处理此事时,既没有一味倚重武力,也没有屈从于列强的压力,而是通过灵活的制度设计和务实的治理手段,化解了一场可能引爆的危机,这不仅巩固了西域新收之地,也为清廷在国际间树立了相对稳妥的姿态。 这一段历史表明,疆土可以靠刀枪夺回,但真正的安定必须依赖智慧与治理,左宗棠之所以能够在风雨飘摇的晚清赢得“西北中兴”的名号,正是因为他在战场之外展现出的政治远见和处置能力,和田城内的五千印度人,是他智慧与定力的考验,也是他治理理念的生动注脚。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中华文史网——清代新疆开发