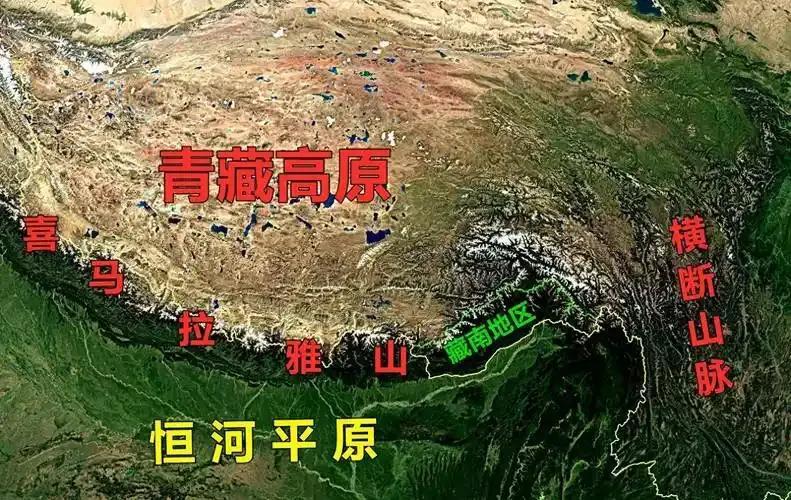

印度的噩梦,藏南如此重要,为何1962年我国反而要撤出藏南? 1962年11月21日,中国政府突然宣布从藏南地区全线后撤20公里,这个决定震惊了世界。当时中国军队正以摧枯拉朽之势击溃印军,为何在占据绝对优势时主动放弃这片战略要地? 这个看似矛盾的选择,实则蕴含着深刻的地缘政治智慧。 藏南地区平均海拔4000米以上,喜马拉雅山脉的天然屏障让这里成为军事行动的“禁区”。 1962年战争期间,中国军队虽然在战场上取得决定性胜利,但后勤补给线却面临着难以逾越的挑战。 从青海格尔木到西藏亚东的运输线长达2000公里,其中90%路段是海拔4500米以上的雪山峡谷,汽车运输效率不足平原地区的三分之一。 更严峻的是,冬季来临后,积雪厚度可达数米,前线部队的粮食、弹药补给几乎完全中断。这种“胜利即绝境”的现实,迫使中国决策者重新审视战略目标。 国际政治环境同样暗流涌动。当时美苏两个超级大国正联手对中国施压:美国在台湾海峡增派航母编队,苏联则在新疆边境陈兵百万。 若中国在藏南长期驻军,很可能陷入两线作战的被动局面。 毛主席在中南海会议上尖锐指出:“我们不能同时和东西两个方向的敌人作战,必须有所取舍。”这种战略清醒,最终促成了“以退为进”的决策。 中国的撤军声明中明确提到“从1959年实际控制线后撤20公里”,这个时间节点暗藏深意。 1959年正是西藏平叛的关键年份,印度趁乱在边境制造多起冲突。 中国选择以这一年的实际控制线为基准,实质是向国际社会宣示:我们捍卫的是历史形成的固有领土,而非通过战争扩张。 这种有理有据的姿态,成功争取到了亚非拉国家的理解与支持。 缅甸驻华大使吴温称此举“展现了大国胸怀”,印尼《人民日报》更评论:“中国用行动证明,和平解决争端才是真正的智慧。” 撤军后的外交攻势同样精准有力。中国政府主动释放被俘印军官兵,并归还缴获的全部武器装备,这种“打疼不打死”的策略,让印度在国际舆论中陷入被动。 时任印度总理尼赫鲁不得不承认:“中国的善意让我们无法继续战争。” 这种政治上的主动,为后续的边界谈判奠定了基础。 中国的战略收缩并非放弃主权,而是以空间换时间的智慧之举。 在藏南撤军的同时,中国加强了对阿克赛钦地区的实际控制。 这片被西方称为“中亚的心脏”的高原,是连接新疆与西藏的唯一陆上通道。 1962年后,中国在阿克赛钦修建了新藏公路,将两地通行时间从一个月缩短至三天,彻底打破了印度对西部边境的战略幻想。 这种“弃东保西”的布局,让中国在中印边境形成了“西稳东控”的有利态势。 历史的吊诡之处在于,中国的撤军反而让印度陷入战略困境。 为了维持对藏南的非法占领,印度每年需要投入超过20亿美元军费,相当于其国防预算的15%。 这些钱原本可以用于改善民生,却被消耗在高原冻土上。 更讽刺的是,印度在藏南推行的“移民政策”,反而加速了当地文化生态的破坏。 原本以藏族为主的人口结构,如今已被印度移民稀释至不足30%,这种人为制造的民族矛盾,成为印度社会的一颗定时炸弹。 2020年加勒万河谷冲突后,中印边境局势再度紧张。 但与1962年不同的是,中国如今已构建起全方位的战略优势:青藏铁路、川藏铁路相继通车,新型高原主战坦克列装部队,北斗卫星导航系统实现全域覆盖。 这种实力的根本性转变,让中国在处理边境问题时拥有了更大的战略弹性。 从历史维度看,1962年的撤军绝非软弱,而是基于对国际形势、自身实力和长远利益的精准判断。 正如毛主席所说:“我们今天让出的是一片土地,赢得的是未来发展的战略空间。” 这种超越局部得失的全局视野,至今仍在指导着中国的对外战略。 站在21世纪的今天回望,1962年的藏南撤军堪称地缘政治的经典案例。 它告诉我们:真正的大国智慧,不在于一城一池的争夺,而在于对历史趋势的精准把握。 当印度在藏南的泥潭中越陷越深时,中国早已在更广阔的战略空间中布局落子。 这种格局的差异,或许才是1962年那场战争留给我们最宝贵的启示。