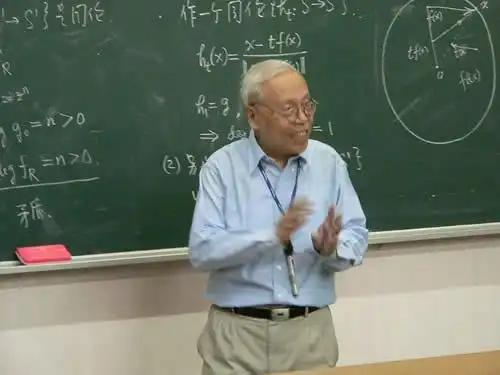

一针见血!87岁姜伯驹院士直言:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子!”中国每年毕业800余万大学生,但在数理化领域有建树的人却少之又少,谈得上世界顶级的科学家更是寥寥无几…… 其实国内教育的焦点并不总在外部环境,其实,最根本的困境往往来自于自身。姜伯驹是国内顶尖的数学权威,几十年来一直身体力行教书育人,他的经历,正好说明了什么叫做真正的教育。 16岁那年,他考上北京大学,那个时代没有现在这样的题海战术,更多的是推敲问题、自由发问,学生能沉浸式钻进图书馆,自己琢磨,那时的课堂气氛鼓励讨论和尝试,师生都带着热情,不急于求成。 而现在,从小学到大学,学习成了一条流水线,大家一门心思想着怎么得高分。孩子们每天补习、走马灯似的刷题,功夫都花在背标准答案上,老师教解题套路,学生专注于套用这些方法,至于别的思路根本没空发展。 以前像姜伯驹那样,发现新领域还会主动钻研、愿意停下脚步为本科生开难懂的新课。如今很多教师和学生都是奔着成绩去,很难有余力和动力去啃全新的高难知识,慢慢地,创新能力和探索精神就在这种环境下被消磨了。 这样的背景下,每年毕业的人数不停增加,全世界羡慕中国的人才规模,可在芯片、人工智能、数学等关键科研领域,能走在前列、敢想敢干的人却没有多少。 现成的就业岗位也不多,很多应届生卷入激烈的竞争,实际用武之地却少得可怜,中国教育输出了众多高分毕业生,但要站上全球科技舞台——这样的人才储备还远远不够。 更现实的是,科技的变革跑得非常快,像人工智能这种工具,现在可以几秒钟内完成解题和编程,知识记牢、公式用顺已经不是优势了,以后,只有那些有兴趣、有新想法、能思考、能创新的人才有可能脱颖而出。 眼下的应试导向,却恰恰在扼杀孩子们这样最宝贵的品质,虽然政策上出台了“双减”,希望给学生和家长降负,但升学压力、分数比拼没有减下来,很多家长、老师和学校还是本着不落人后的心态,上有政策下有对策。 结果就是,中端人才越来越多,但能攻克难关、管得住核心技术的高水平创新人才依然缺口大。 姜伯驹常说,培养出能独立思考的学生,比写几篇论文更重要,可惜,像他那样重视悟性、敢于停下脚步为学生“铺路”的教师不多了,教育体制如果不能做出转变,中国要突破高科技屏障还是很吃力,只有当教育回归本质,中国才能不断向前。 你觉得中国该怎么调整教育,才能培养出更多创新型人才?欢迎在评论区聊聊你的看法。