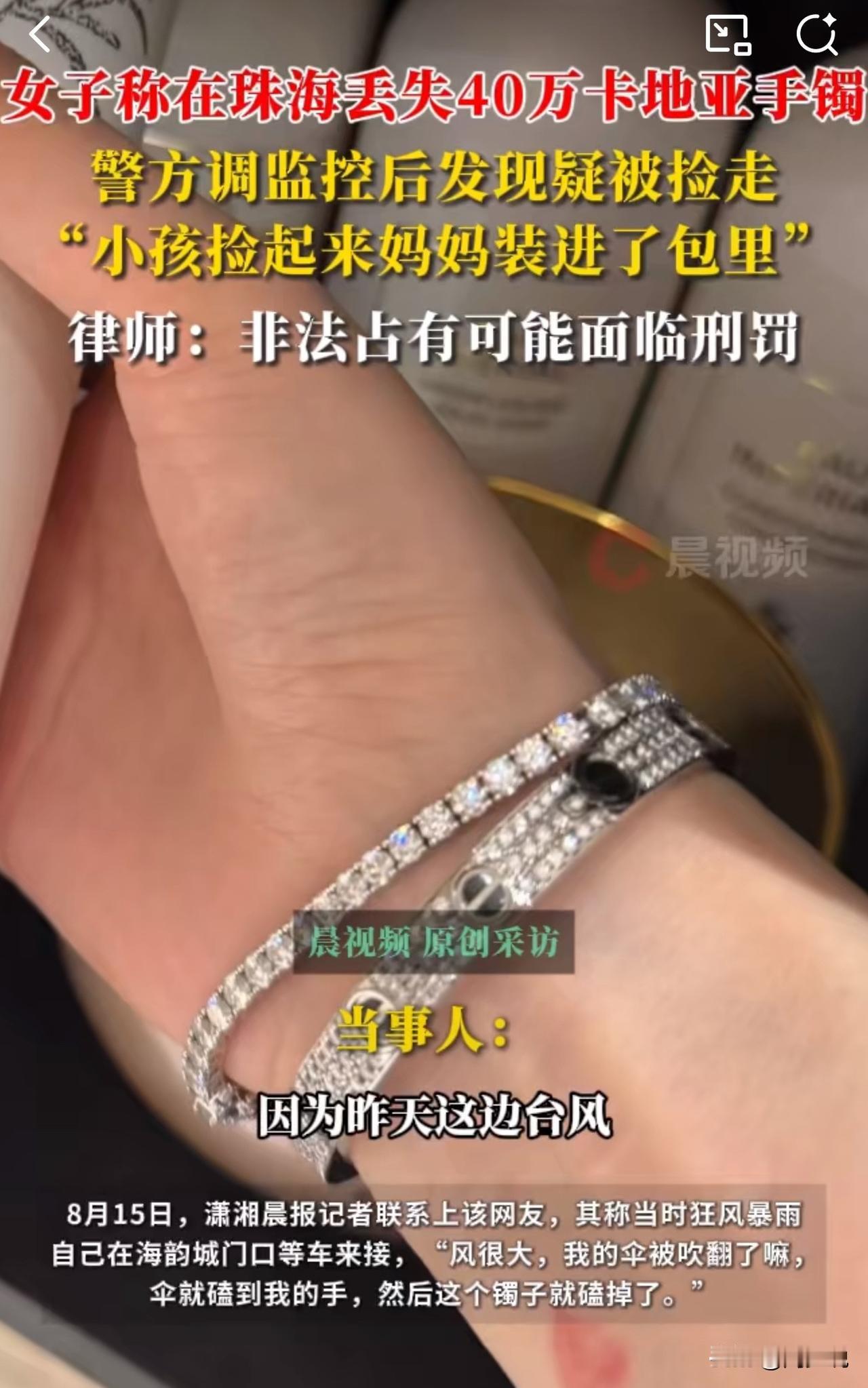

[太阳]“太难了”,珠海,一男孩捡到一条漂亮的手镯,上面全是钻石,开心的给了妈妈。没曾想妈妈一个动作,引发争议,她居然选择了把手镯放在自己包里就离开了 信源:潇湘晨报8月15日讯——女子称在珠海丢失40万卡地亚手镯,监控显示疑被捡走,律师:拒不归还可能面临刑罚 在珠海一场突如其来的暴风雨中,一枚预估价值四十万元的卡地亚手镯悄然滑落,由此引发了一场席卷网络的法律、道德与社会心态的风暴。 事件的起点,是一个被恶劣天气包裹的瞬间。一个约七八岁的男孩发现了一个亮闪闪的饰品,当他捡起手镯给母亲看时,对方却将其放入包中并迅速离去。 这对母子闹出的动静可不小,连商场的保安都注意到了男孩行为的异常,但他也不确定对方捡了个什么,只能留意没敢上前阻止。 这一切与失主因天气意外失物的狼狈形成对比。台风天的狂风暴雨,不仅吹翻了失主手中的雨伞,伞柄的撞击更使其手腕上的贵重手镯脱落。 如果说现场的模糊性为行为的初衷留下了讨论空间,那么手镯高达四十万元的估价,则为其后续的定性提供了冰冷坚硬的法律标尺。 拾得他人贵重财物,意图非法占有且拒不归还,便可能构成“侵占罪”。随着失主报警,珠海警方正式立案调查,这起失物案已不再是私下协商,而是一宗有明确法律后果的案件。 失主“归还则既往不咎,否则诉诸法律”的公开声明,更像是一份法律程序的最后通牒。有网友引述上海一男子因误判钻戒价值而丢弃,最终仍需承担主要责任的案例。 当事件进入公共舆论场,它便如同一块棱镜,折射出当下社会复杂的心态。网络讨论迅速分化,主流声音是对那位母亲行为的强烈道德谴责,认为其不仅贪婪,更破坏了“拾金不昧”的社会契约。 然而,杂音同样存在。一部分言论将矛头指向失主,认为其自身疏忽才是根源。更有人基于社会信任的焦虑,猜想这可能是利用假货索赔的“新型骗局”。 更有人认为那位母亲可能是没认出镯子的价值才随意带走,但俗话说“勿以恶小而为之”,难道捡到了自己认为不重要的东西就可以昧下来吗? 尽管争论不休,这场全民讨论最终凝聚成一个清晰的共识。面对无法确认失主的物品,最安全稳妥的做法是将其交给警方而不是自己据为己有。 更何况小孩子捡到了东西,大人更应该做个榜样告诉他拾金不昧的道理,这样装包带走实在不妥。