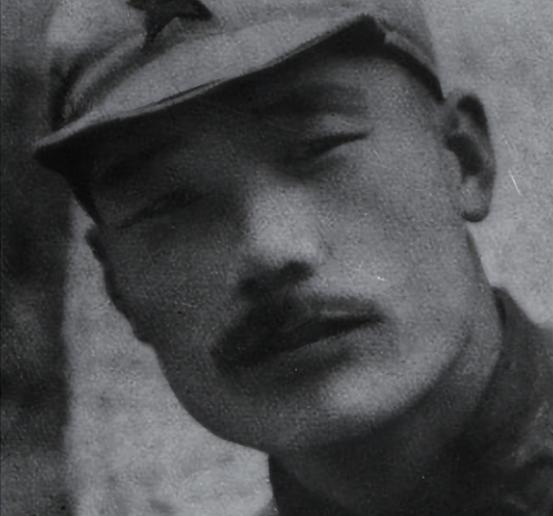

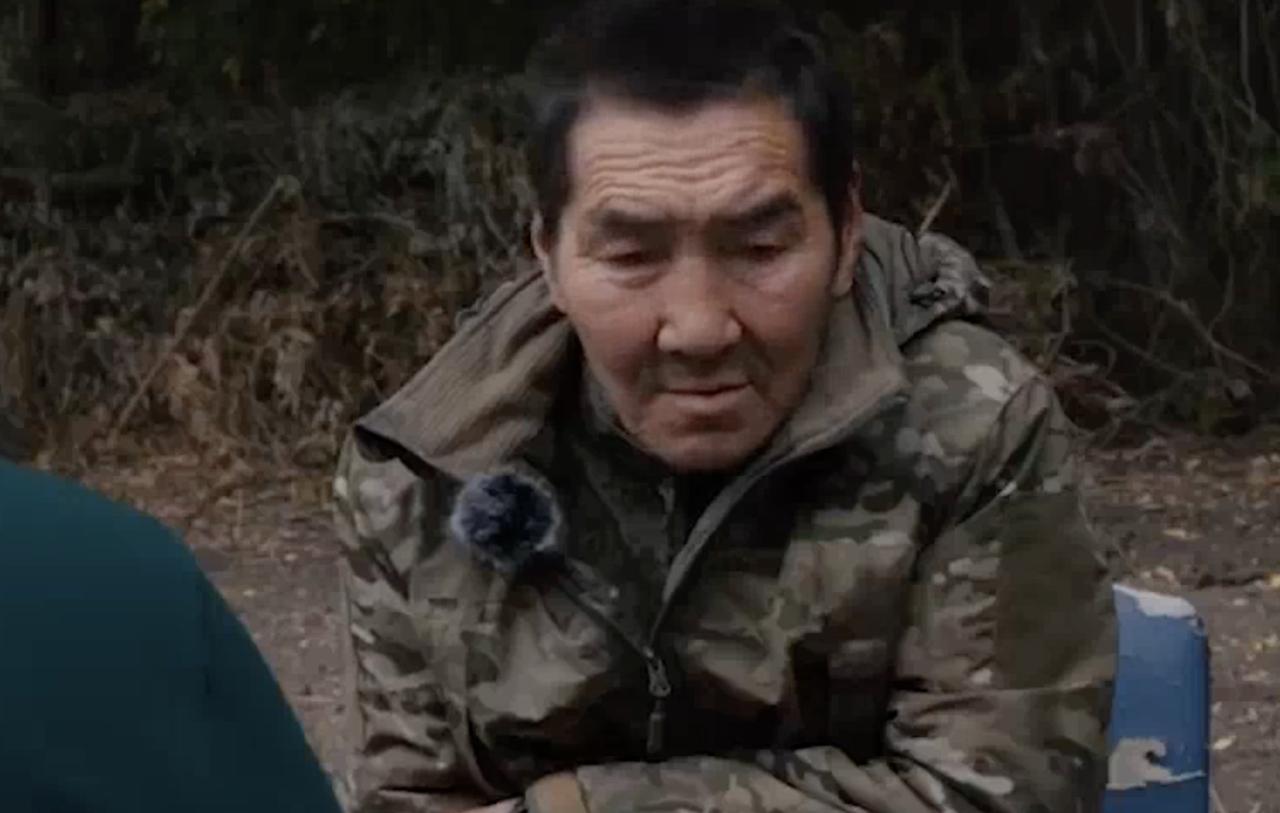

老头要见司令员遭秘书奚落,无奈留下字条离开,司令员看后派车追 “同志,麻烦通报一下,我找司令员。”——1970年3月的一天,军区大门口传来老人低沉的声音。守卫抬眼一看:灰布中山装,脚下一双普通解放鞋,既没警卫,也无公文包,谁都想不到他竟然报出了“孙毅”这个名字。 守卫不敢怠慢,电话直通司令员办公室。不巧,司令员外出,赶来的秘书打量老人几秒,冷冷一句:“司令员可没空见不相干的人。”说罢转身就走。尴尬的空气里,老人摸出铅笔,写下几行字,折好放在桌上,冲守卫点点头,背影毫不起眼地消失在街口。 司令员刚进门便注意到那张纸,上面只有八个字:“孙毅到访,无缘叨扰。”他愣了三秒,猛地推开椅子:“快!派车把老首长接回来!”车子一路疾驰,却在几条巷子外才追到老人。司令员下车先敬礼,眼圈微红:“首长,怠慢了!”这一幕,让跟车的人暗自惊讶——一个普普通通的老头,竟让堂堂司令员如此失态。 要理解这份敬意,得把时间拨回到清末民初。1904年,河北大城,孙家添了个小儿子,取名俊华。父母巴望他读书成才,他也确实用功,可1919年的灾荒击垮了这个农家。欠租、欠粮,书桌变柴垛,他咬咬牙辍学,码头扛包、给地主放牛,什么活都干。正是在那个灰暗岁月,他第一次见到红枪会的队伍驱赶恶霸,心里那团火嗤啦一下被点着。 1923年夏,他跑到开封补充营当兵,自觉找到了出路。可十一年军旅让他看透旧军队的腐臭:军饷层层克扣,长官醉生梦死,士兵冻饿交加。最难忍的是有一次押运军粮,长官却逼他们把新米换成发霉陈粮。孙毅气得捶墙,却无计可施。 1929年,他结识了赵博生,这位已秘密加入党组织的参谋长拍拍他肩膀:“想真救中国,得走另一条路。”话不多,却像楔子钉在孙毅心里。两年后,宁都起义爆发,赵博生电报一句“时机已到”。孙毅深夜赶到师部,本想劝部队跟进,却发现师长早已逃之夭夭。他干脆扯下袖标,带着师部和警卫排追上起义队伍。赵博生哈哈大笑:“我就等你!” 从此,孙俊华更名孙毅,投入红十四军,第41师参谋长。枪林弹雨里,这个脾气倔强的汉子最大的标志不是军功章,而是一把硬朗的胡子。红军条令要求面部整洁,指导员好言相劝无果,最后惊动朱德。朱德打量他半晌,问:“为啥非留胡子?”孙毅答得认真:“胡子旺,精神在;剃了它,心里空。”听得朱德大笑:“打仗要的是精神,就留着吧。”从那天起,战友都叫他“孙胡子”。 抗日战争爆发,他率部血战娘子关,又在黄崖洞堵截日军辎重线,一场恶战下来,鬼子抬走七百多具尸体,孙毅腿上也多了几块弹片。有人劝他到后方养伤,他摆摆手:“能走就能打。”1947年,他已是晋冀鲁豫军区纵队司令,淮海战役里指挥穿插,掐断黄百韬退路那一夜,通讯班记录下他一句话:“别嫌路远,今晚就是终点。” 新中国成立后,孙毅被授予中将。授衔典礼结束,有人拉他到照相馆拍“将军照”,他站在镜子前,理发师刚要动刀,他伸手挡住:“胡子别碰。”理发师愣了愣,终究只给他推平鬓角。几十年过去,老街坊都知道小区里住着个“胡子老头”,攒废纸、排队买菜,从不摆资格。 再说1970年的那天,老人本想来看望昔日部下——如今的司令员。秘书认衣不认人,闹出笑话。车子追到后,司令员连连道歉,老人摆手:“小伙子不认识我,正常。”一句轻描淡写,却让在场人脸颊发烫。司令员硬把他请进机关食堂,炒了三个家常菜,老人夹起一块辣子鸡,笑着说:“味道还行,就是盐放少了。”餐桌周围的年轻军官这才知道,面前这位毫不起眼的老人,曾在硝烟里救过无数同袍的命。 有意思的是,回到招待所后,老人照例拿出旧本子记当天花销:公交两角、早点三分、理发无。后来秘书想补办专车接送,被他婉拒:“多派辆车就是多费点油,国家还得省着点。”这样的人生观,让周围人暗暗敬佩。 2003年7月4日,孙毅辞世,享年九十九岁。噩耗传来,那位已经调任大军区的司令员握着讣告沉默许久,最后低声吩咐:“骨灰入八宝山,胡子照片要放最前面。”这个要求后来被家属照办,悼念厅里,一幅黑白照片格外扎眼——苍劲的胡须、清澈的眼神,仿佛仍在盯着前方的战场。 倘若细数功绩,他可以写满整册史料;若要概括品性,一句“倔强”足矣。胡须是外在符号,更深的内核是那股子劲——不肯向不公低头,不愿让原则妥协。这样的性格,既铸就了战场上的锋芒,也铸就了门口那场小小的尴尬;而尴尬背后,人们看到的其实是军人对信念的倔强坚守。 岁月可以冲淡枪声,却冲不淡精神。孙毅留下的,不只是传奇经历,还有一种简单、直接、不懂拐弯的作风。对经历过动荡年代的人而言,这份作风比任何豪言壮语都更有分量。