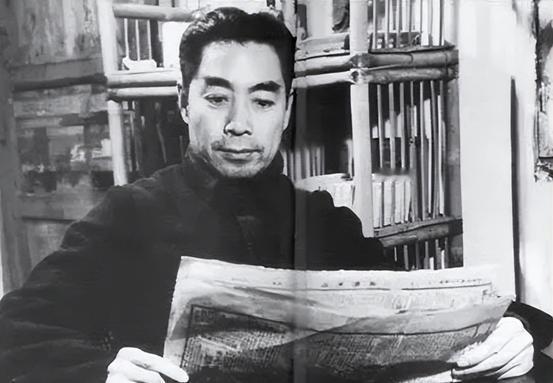

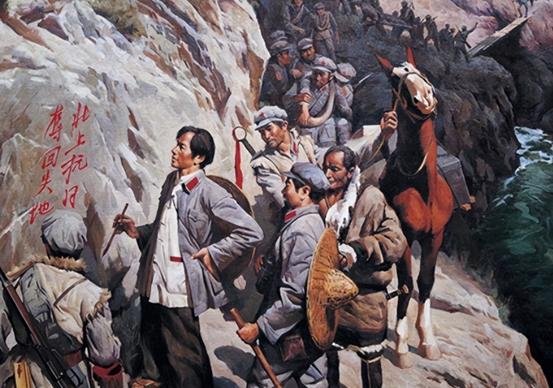

梁兴初偶然拾得几张报纸,周恩来看罢急忙告诉毛泽东:好消息 “同志们,哈达铺快到了,咱们今晚能喝上热水!”——1935年9月17日黄昏,腊子口外的栈道上,梁兴初边催促队伍边大声打气。长征已进入最煎熬的一段,风卷尘沙,行军鞋被磨得只剩薄底,但没人肯停步,因为前面的方向关系着中央红军的生死。 翻过岷山后,天色豁然开朗。残雪在脚下吱吱作响,官兵们却顾不上脚底刺痛,脑子里只有一个问题:接下来往哪儿去?会合西北红军固然重要,可具体落脚点迟迟无解。一路上,常委会议讨论了一轮又一轮,思路不外乎三条:北进绥远、东取宁夏、再打回川康。每一条听起来都有道理,细掂量又漏洞不少。绥远远、宁夏荒、川康敌重兵云集,选谁都像赌牌。 不得不说,情报缺乏才是真正的难处。越到西北,报馆寥寥、邮路中断,别说部队,就连地方百姓也大半年见不到一份报纸。没有信息,战略判断就像摸黑过河,风险极高。此前红军几次陷险,皆因外界动向失真。毛泽东、周恩来深知此事,一再叮嘱侦察部队:“进村必问、入镇必看,哪怕一张角落里的小报,也别错过。” 正是在这种背景下,梁兴初被周恩来临时点将。哈达铺虽小,却是甘川要冲,来往的马帮偶尔携带外地报刊;只要拾到哪怕几行字,也可能改变全局。梁兴初带着侦察连悄悄进镇,人手分散在茶馆、驿站和庙会,装作赶集的老乡,连一句口音都仔细模仿。上午一无所获,直到傍晚,他在一堆被店主当引火物的旧纸里瞥见了几张版面整齐的《大公报》《西北日报》。他把报纸迅速揣进棉衣,与几个战士互递眼色,随即退出集市。 深夜,哈达铺西郊的小祠堂亮着昏黄油灯。梁兴初把报纸平铺在地,给周恩来递上一杯淡盐水。“这是今夏的旧报,不过信息还新鲜,”他压低嗓门解释。周恩来已半年没摸到正式报刊,顾不上疲惫,眯眼迅速扫读,忽然在角落里看到一句:“陕北匪乱未平,延安等地仍被赤匪刘志丹盘踞,应速调兵剿办。”短短数行,却像一道闪电劈开雾障——延安、保安、延川都在红军手里,且敌军承认当地“赤匪”人数已过五千。 周恩来抬头,眼神瞬间亮了。他合起报纸,小跑着推开庙门直奔院子中央:“主席,好消息!”夜风卷着檀香,毛泽东从油灯下站起:“什么好消息?”周恩来把那段文字指给他看,简单几句,却包含三层关键信息——一,有成片根据地;二,人心向红;三,地形隔绝且背靠晋西、宁夏粮源。毛泽东读完,把报纸在手里重重一拍:“国民党这篇报道倒替咱们勘察了地形!”张闻天、博古闻讯赶来,三人对视片刻,意见罕见一致:北上陕甘,刻不容缓。 次日凌晨,干部会上做出决定,队伍加紧整顿,三天后突进武山―漳县封锁线。从过程看,这次冲锋显得格外顺手:沿途敌人误判红军将折向宁夏,防御薄弱;再加上红一军团在青石咀打了东北军一个措手不及,缴枪千余,马数百匹,部队重新换上厚棉衣,连弹药都不缺了。值得一提的是,许多俘虏见识了红军纪律,自愿留下充当骑兵,填补了长途行军损耗的有生力量。 10月9日,部队在城角铁接到陕北红军联络员送来的信:陕北新近建立的苏区正等中央到来。那晚,篝火映红山头,“快到家了!”的呼声此起彼伏。十日后,中央红军抵达吴起镇,标志着历时两年的长征基本结束。也就是从吴起镇休整开始,中央与陕北根据地融为一体,八路军—新四军的战略雏形由此孕育。 回看整段过程,梁兴初捡到的几张报纸并非传奇式的偶然,而是高强度侦察工作的必然产物。没有周恩来事先对情报的极度重视,没有侦察连在极端恶劣环境下的坚持,那份关键资讯未必能落到手里。历史有时像精密机器,需要无数螺丝钉精准配合,才会在关键节点轰然转动。 陕北之所以成为日后中国革命的大后方,除了地理与民情的优势,更重要的是党中央及时捕捉到细微信息,从而在复杂形势中大胆抉择。这一点,对现代战略筹划仍有启示意义:信息是看似柔软的羽毛,却能在瞬间撬动巨石。任何阶段,决策层都要保持对真相的饥渴感,不放过哪怕一行被当作柴火的旧报。 当年腊子口的山风已经散去,吴起镇也不再硝烟四起,但那几张旧报依然静静躺在历史档案馆。纸面泛黄,墨迹犹在,它们提醒后人:一次偶遇背后,隐藏着严谨侦察、精准研判与迅速行动——这些,是中央红军得以走出绝境的真正答案。