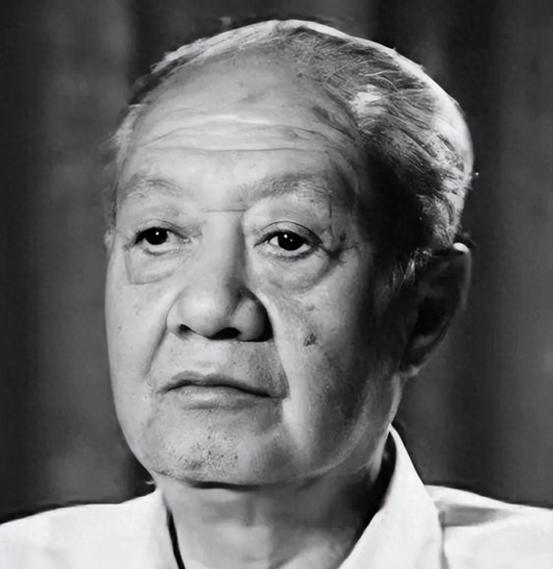

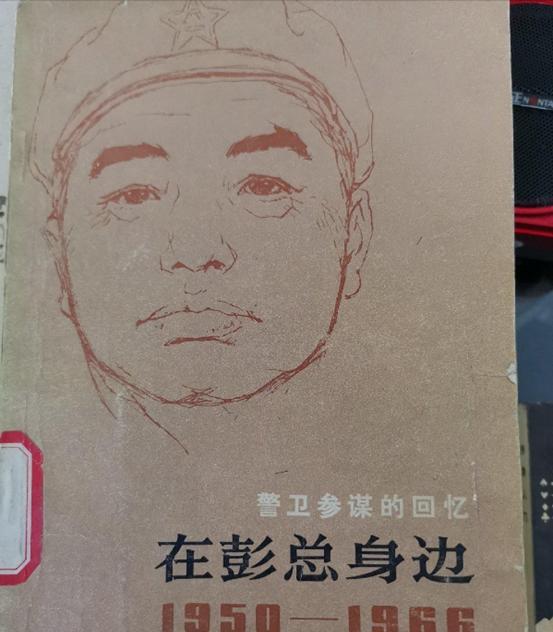

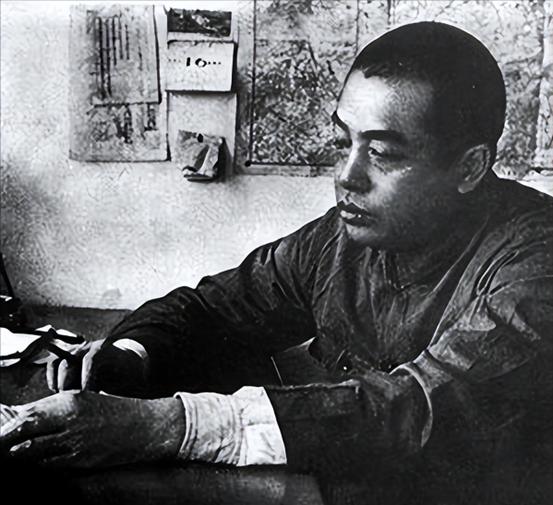

景希珍因军衔与上级争论,被彭老总批评,事后彭老总道歉:我有错 “1952年6月,’主任,我不是讨功劳,只想把事实讲明白!’景希珍握着话筒,声音带着几分倔强。”电话另一端沉默片刻,随即传来闷闷一句:“你这脾气,迟早要惹出事。”十几分钟后,朝鲜前线司令部的走廊里,景希珍收线,心里仍是七上八下。事情并不复杂——授衔表格上把他写成“原班长”,而不是真实的“原排长”。对很多人而言,那只是两个字,可对他,却关乎战场档案的准确。 外人往往只看到警卫员贴身随侍的轻松,却少有人知道小景从十七岁起就在火线上摸爬滚打。长津湖一役,他指挥那个被冻得发白的步兵排死守高地,否则后方医院撤离就要受阻。排长这一头衔,是烈士们一条条性命换来的,他没法假装没看见。也正因此,面对部里主任的敷衍“差不多就行”,他一句“原则”顶了回去。 冥冥之中,他预感彭老总很快会听到风声。果不其然,当晚刚把文件送进作战室,彭德怀抬头便问:“排长?班长?你到底想争什么?”话音不高,却像炮弹炸在屋里。景希珍本能立正,嘴唇微动,却一句没回。那一刻,他甚至觉得自己惹恼了像父亲一样的首长。 有意思的是,彭德怀向来对“官气”深恶痛绝。抗美援朝的第一个寒冬,他亲自把行军床让给重伤员,自己和士兵一样睡地铺;省下来的罐头,他点名送到志愿军医院营养最差的病号口里。在这样一位首长眼里,警卫员为区区军衔顶撞上司,的确像在伸手要好处。于是,批评如暴风骤雨,“多少战士牺牲连姓名都来不及登记,你却在意两颗星还是三道杠?”他挥手让景希珍退下,连夜批示:对警卫员加强思想教育。 局面看似定了,但历史往往在转角处掉头。第二天清晨,后勤处的老档案员颤巍巍地抱来卷宗,“首长,这是1949年衡阳战役的原始名单,景希珍确是排长。”档案袋封口处还残留油污和血迹,是战场直接收集上来的。彭德怀翻了两页,皱纹里的火气渐渐褪去,取而代之的是严肃的内疚,“是我先入为主。” 午后,阳光从朝鲜清冷的天空斜射进指挥所。景希珍刚端着开水路过门口,就听见里面喊:“小景,进来。”他心头咯噔一下,放下水壶走进屋。彭德怀摘下军帽,直视着他说:“昨晚批评,分寸重了。我有错。”十七个字,没有拐弯抹角。景希珍站得笔直,喉结滚动,却还是说不出“没关系”三个字——因为他知道,这句道歉沉甸甸,背后是首长对真实历史细节零容忍的坚持。 不少参谋悄悄议论:一个警卫员而已,首长何必如此郑重?可明白人都清楚,志愿军的纪律就靠这种“较真”撑着。如果排长能随意写成班长,明天营长是不是也能写成副连?纸面偏差一点点,前线功勋、优待家属、抚恤额度全乱了套。彭德怀要的不是面子,而是制度的尊严。 事态因此戛然而止,但对景希珍而言,这次冲突却在心底掀开了新的波澜。十几年来,他一直把首长视为靠山,如今却第一次真切体会到:在彭德怀心中,“兵”和“官”之间只有职责轻重,没有高低贵贱。当天夜里,小景给家里写信,字迹依旧端正,只是最末一句多写了几个叹号:“首长向我认错,我更当谨慎!” 时间往前推两年,同样的“谨慎”让人印象深刻。那时志愿军物资紧张,指挥部偶尔能收到国内寄来的茶叶饼干。小景和管理员商议,给首长悄悄留一点补身子。结果刚把茶叶放下,就被彭德怀发现,火速退回仓库。有人说首长小题大做,小景却明白,首长怕的是带头破坏公家配给制度。细节或许枯燥,可战争本质就是由无数细节组成的复杂工程。 回到1952年的授衔风波,军衔最终改回“排长”,并追加嘉奖一次。彭德怀在批示里加了一行小字:“任何人不得因据实反映情况而受责。”十年后,那份批示在总参档案室仍被归为“典型文件”。不少后来研究志愿军制度史的学者提及此事,都把它视为部队法制化迈出的微小却关键一步。 不得不说,命运常伴荒诞。1966年初夏,彭德怀被错误批判,赴西南三线。临行前,他把景希珍叫到院子里,语气格外轻,“我得走一程,你留北京。”小景知是无法违抗的命令,站到敬礼姿势,沉默良久,只说:“您保重。”火车汽笛拉长,那背影混进暮色,再难分辨。多年相随,到头来却在站台匆匆分别,这段插曲后来被景希珍写进回忆录,却删去了全部情绪性的词,只留一句“无可奈何”。 1978年12月,中央为彭德怀平反昭雪。追悼会那天,北京细雨,黑纱低垂。景希珍抬棺时没喊口号,只狠狠咬住牙关。送骨灰回八宝山后,他在日记里记下半页字:“军衔之争一事,首长道歉在先,我感恩在后;今后写文章,要把这几句话原原本本记录。”三个月后,浦安修按照彭德怀生前嘱咐,将三千元现金递到他手里,“彭总说,你若想写点东西,这钱或许帮得上。”小景把钱存在出版社账户,后来那部《我在彭总身边的岁月》发行三万册,版税全给了军史馆。 今日回看那场因军衔引起的风波,不难发现:严格、倔强与真诚,在彭德怀和景希珍之间相互碰撞,又相互成全。