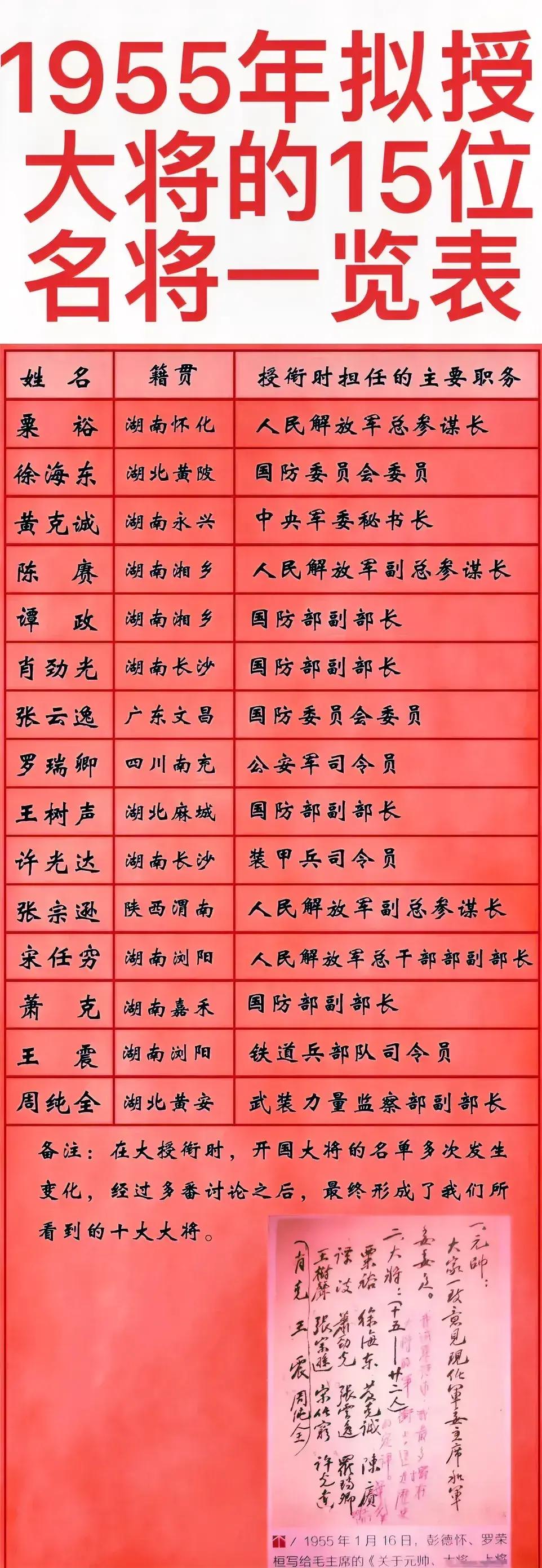

细说大湖南的三帅六将,分别是指哪几位开国将帅 “1965年3月的长沙火车站,一位退伍通信兵扯着嗓子喊:‘兄弟,别忘了,咱们湖南出了三帅六将!’”一句随口而出的提醒,瞬间把候车室里焦躁的气氛抹平了几分。很多人侧过头去,眼中带着骄傲和好奇。几张报纸翻动的声响里,大湖南军人辈出的画卷再次被掀开。 如果把中国近现代军事史按地域来归纳,湘江与洞庭湖之间的那片红土地绝对“亮眼”得很。丘陵不算高,水网又密,青壮年往往靠练拳、打会子、读书识字来磨性子,外加湖区的湖面视野开阔,很容易孕育出敢闯、敢打的气质。正因如此,来自湖南的革命、军事人物一茬接一茬,让外省人咋舌。 “湖南三帅六将”这一民间称呼,源自1955年中国人民解放军首次实施军衔制。那一年,全国仅有十大元帅、十大大将。事后统计发现,仅湖南一省就贡献出三位元帅、六位大将,俨然“半壁江山”。有人笑称,这是湘军传统的“现代升级版”。 顺着时间轴往前推,第一个引人注意的节点是1927年。南昌城枪声骤起,时任军长的贺龙毅然掉转枪口。年轻军官拉着贺龙袖子说“长官,这可是造反”。贺龙只甩下一句:“造什么反?这叫护百姓。”那年秋天,他又在湘西点燃起义火把。枪声里,他由旧军人变成新军队的奠基人。28年后,他被授予元帅军衔,成为“三帅”之一。 再看1930年代初的井冈山与赣南。彭德怀早已名声在外,地方绅士怕得要命。围剿最紧时,食品匮乏,他端着碗对身旁警卫说:“今夜不打出去,明晚连粥都没了。”于是,他率队夜闯封锁线,硬生生把3000多人带成“陕北劲旅”。解放战争时期的陕北三战三捷、朝鲜战场的五次反击,都出自这位湘潭汉子的手笔。1955年,他同样站在授衔台上,被称为“红军之狮”。 “三帅”中的另一位则常被冠以“政工元帅”名号——罗荣桓。1929年,他在闽西写下“政治工作是一切工作的生命”。看似文气,却在动荡岁月中救了无数部队。抗战之初,日军坦克一路南下,罗荣桓带着数千伤病员退至河北平山,三个月组织起上万人的新兵营。东北战场兵力悬殊,他与林彪一个主外、一个主内,把弱旅熬炼成百万铁军。没有激烈冲锋,却保住红色血脉。 聊完三帅,再说六将。1955年的授衔名单里,湖南人占了六位大将,且类型丰富。打起仗来最让对手头疼的,当属粟裕。会同山区走出来的他,善于在地图上“找缝隙”。苏中七战七捷、孟良崮歼灭整编七十四师、渡江战役三路突击,几乎场场经典。华东国民党将领私下感叹:“碰到粟裕,心里没底。” 陈赓则是另一种传奇。湘乡的荒坡上练就的步法,让他在黄埔课堂打擂台稳操胜券。他既能“扛枪冲锋”,又懂“讲义气”。解放太原时,守城的阎锡山旧部被他“顺手”劝降十余万人,省下数月攻坚战。朝鲜停战后,他分兵援越,为日后印度支那格局埋下伏笔。 海军大将肖劲光年轻时同样练过步枪,但真正让他声名鹊起的是“造船”。1949年北海舰队刚筹建,滨海小码头只有几条渔船。肖劲光却拍板:“三年内,咱们也要有驱逐舰。”蓝图很快落实,1954年底,解放军海军首次舰队编队穿出外海,击碎了外界对“中国缺少海权基因”的刻板印象。 许光达被称为“装甲兵之父”。和平年代里,他的名字看上去不如前面几位“热闹”,可坦克部队从无到有,全靠他带头啃资料、画图纸、练协同。1959年国庆阅兵,长安街第一纵队即为装甲方阵。有人忍不住感叹:“钢铁洪流呼啸,也有湖南味道。” 黄克诚的标签是“疾风骤雨里的清醒人”。抗日时期他在平型关南侧设伏,日军夜里摸进“口袋”,清晨天一亮发现四面高地机枪林立,只好束手就擒。建国后,面对粮食、干部等棘手问题,黄克诚敢说敢管。军委一次会议,主持人刚念完议题,他就直陈弊端,惹来满屋子沉默,却把问题点到了实处。 政工大将谭政与陈赓同县,小时候常在同一片稻田里放牛。抗战时期,他撰写的大量政治教育大纲至今仍被军事院校摘录。1944年冀中“百团大战”后期战况吃紧,谭政一句“先稳住民心”,连夜赶制标语、传单,硬是稳住动摇情绪,保障补给线安全。这种“软实力”功夫,为前线赢得可贵喘息。 回望整个时间轴,三帅六将的战功并非孤立章节。湘江水、洞庭风、雪峰山脉,造就了他们敢拼、坚韧又带点狡黠的性格;旧军阀混战、民族危亡又把他们推向前线。值得一提的是,1955年授衔只是对既往成绩的集中肯定,而非终点。三帅六将在随后的国防建设、军队改革、外交博弈中持续发力,某种意义上,他们的“第二战场”更为漫长。 有人统计,在三帅六将的军旅生涯中,横跨北伐、土地革命、长征、抗战、解放战争、抗美援朝六大阶段;累计指挥或参与战役逾四百场,阵线从黑龙江到海南岛,再延伸至鸭绿江、老挝高地。这组数字透露出两个信号:一是湖南将领并非“神话”,他们靠的是长年累月的血与火;二是新中国的军队体系正是在这种大跨度的实战磨砺中,完成现代化雏形。