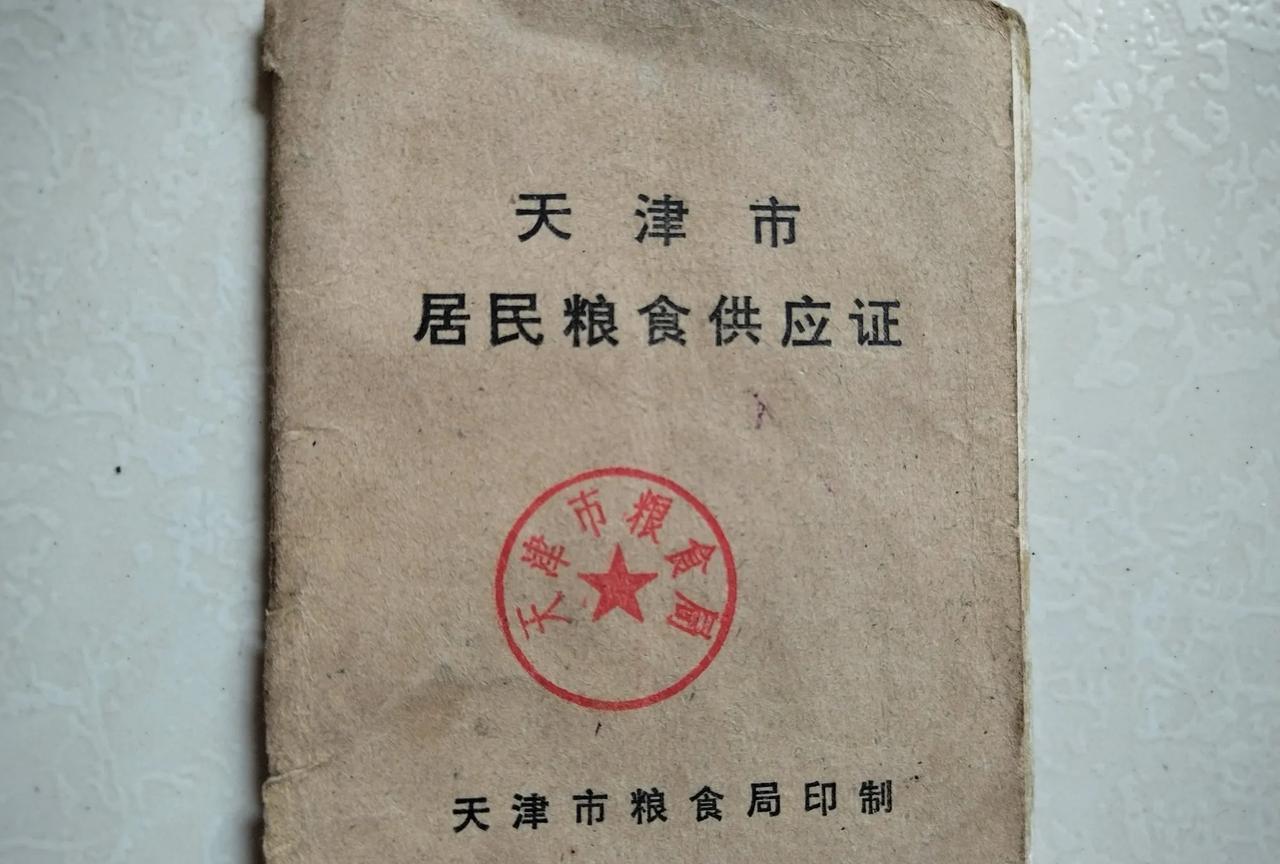

看到这张上世纪七十年代生产大队为插队知青开的粮票兑换证明信,一下把我拉回那个特殊的时代。那时粮票可是生活必需品,就像现在的通用纸币。全国通用粮票能在各地用,出差没它可能都吃不上饭。 插队知青在农村生活不易,生病回家养病还得兑换粮票。当时驻队干部吃住在社员家,一天也就给肆两粮票和叁毛钱当生活费。如今粮票已退出历史舞台,成了收藏新宠,这小小的证明信,承载着一段独特的历史记忆,见证了那个物资相对匮乏却又充满奋斗精神的年代。 粮票在当时的分配有着严格的制度。每个家庭根据人口数量、劳动强度等因素来领取粮票,面额有一两、二两、半斤等。一家人每个月的口粮,就靠着这些粮票去粮站换取。插队知青们远离家乡,要融入农村生活,粮票的重要性更是不言而喻。 粮票兑换证明信,看似简单的一张纸,背后却反映出当时的社会运行机制。生产大队负责开这样的证明信,表明了一种组织管理与保障作用。而插队知青拿着这封信去兑换粮票,这一过程体现的是当时严谨有序的物资调配方式。 现在,很多年轻人可能难以想象没有粮票的日子该怎么购买粮食。但对于经历过那个时代的人来说,粮票、布票、油票等各类票证是日常不可或缺的东西。它们象征着计划经济时期的生活模式,也见证着中国从物资匮乏走向富裕的巨大变迁。粮票也从生活物资变成了具有历史价值的收藏品,在一些藏友手中,粮票就像是时光的标本,让人们能透过它感受到那个虽然艰苦却充满理想的年代的独特魅力。在众多粮票中,不同地区的粮票也有着各自的特色。有些粮票上印着当地的标志性建筑或者特产图案。比如,某些沿海地区的粮票可能会印着渔船,而山区的粮票也许会印着起伏的山峦。这不仅是一种粮票的区分方式,也是对当地特色的一种宣传。 粮票的使用也催生出了许多围绕着它的有趣故事。记得老一辈讲过,有些人家粮票不够用的时候,邻里之间会互相拆借帮忙。这种互帮互助的行为也是那个时代人们淳朴感情的体现。还有一次,有个知青因为大意弄丢了粮票,心急如焚,最后是整个生产大队的人一起帮忙寻找,最终在一个角落里找到了。这虽然只是一件小事,但却展现出当时人与人之间紧密的联系。 如今,当我们在收藏市场看到这些粮票时,它们已经不仅仅是一张张纸,更是一段段鲜活的历史。它们让我们铭记过去的不易,也更珍惜现在富足的生活。每一张粮票背后都有着无数人的回忆和故事,而这些故事也将随着粮票的收藏永远流传下去。