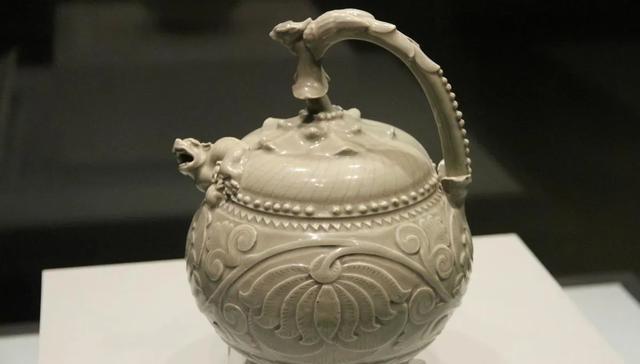

1968年,陕西彬县,农民晁某和媳妇发生争吵,他挨了一巴掌,很没面子。一怒之下,跑出家门,躲在“古城墙”下抠土。抠着抠着,1个“绿茶壶”竟然冒了出来。瞧着四下无人,他着急地把衣服一脱,裹着茶壶,抱着就跑了…… 在陕西彬县一个普通农家,1968年发生的一件小事,却牵扯出千年历史的秘密。一个农民因家庭琐事外出,竟意外挖出一件古物,这东西起初无人重视,却在多年后揭开惊人身世。它的出现,不仅改变了一个家庭的认知,还成为国家宝藏的代表。这样的发现,究竟隐藏着怎样的巧合与价值? 陕西彬县位于关中平原西部,这里自古以来就是农业发达的地区。 1968年,当地农村以耕种小麦和玉米为主,农民生活围绕田地劳作展开。彬县历史悠久,曾有古城墙遗迹,这些墙体由黄土夯筑而成,经过长期风化,基部土壤松散,常被村民挖掘使用。晁日兆作为当地农民,已年过五十,主要从事农田耕作和家庭事务。那一年,彬县乡村道路简陋,房屋多为土坯结构,村民出行依赖步行。 古城墙残段分布在村边,高约几米,底部宽阔,上部收窄,墙下土壤混杂碎石。家庭争执在农村常见,常因劳作分配或琐事引发。晁日兆与妻子因家务问题争吵,妻子动手扇了他耳光。他离开房屋,走向村边古城墙下,开始用手抠挖土壤。挖出的泥土堆积在地,过程持续一段时间,手指深入土层触到硬物。他拉出物体,擦拭尘土,发现是一个绿色瓷器,形状似茶壶。 瓷器通体青绿,表面有刻花图案。他观察瓷器,确认完整后,四下查看无人,脱下外套包裹,抱回家中。彬县的地理位置靠近耀州窑遗址区,这里曾是古代瓷器生产中心,五代时期瓷窑发达,产品以青釉为主。这样的背景,让偶然发现变得可能。 晁日兆将瓷器带回家中,放置在桌上。瓷器高约十八厘米,腹部直径十四厘米,底部八厘米宽。提梁弧形,壶口处塑有狮子造型,腹部刻满缠枝牡丹纹饰。底部有梅花形小孔,直径细小。他尝试使用瓷器,发现倒水时水从底部进入,却不从壶嘴流出。 将瓷器倒置,水注入后从壶嘴溢出,正置不漏水。这种结构显示出独特设计,但当时未被重视。瓷器成为家中摆设,表面积尘,融入日常物品。彬县农村生活节奏缓慢,农民注重实用,瓷器未被视为珍贵。晁日兆继续农活,瓷器搁置十余年。 耀州窑在五代时期以青瓷闻名,产品出口广泛,工艺精湛。倒流壶作为特殊器型,源于唐代,流行于宋元,利用虹吸原理实现倒流功能。晁日兆发现的瓷器符合这一特征,釉色青翠,刻花细腻。凤凰图案羽毛流畅,牡丹花瓣叠加,狮子毛发清晰。这些细节反映了古代工匠技艺,但当时无人识别。农村家庭对古物认知有限,瓷器就这样安静存在。 时间推移到1982年,晁日兆的小舅子高立勋从西安返回彬县探亲。高立勋在西安大学教授哲学,对文物有一定了解。他看到家中瓷器,观察其造型和纹饰,询问来源。晁日兆讲述发现过程,高立勋决定带回西安鉴定。他将瓷器包裹,运至陕西省考古研究所。 专家接收瓷器,测量尺寸,用工具检查纹饰和釉层。鉴定结果显示,这是五代耀州窑青釉刻花提梁倒流壶,属稀有文物。瓷器无盖设计,利用内部管道实现倒流,工艺复杂。耀州窑位于陕西铜川,历史上生产青瓷为主,五代时期产品以刻花装饰著称。此壶提梁上刻凤凰,壶口狮子造型生动,腹部牡丹枝叶交错。底部小孔为进水口,内部结构精巧。 专家确认其年代和价值后,通知晁日兆。晁日兆了解情况,决定捐献给博物馆。博物馆接受瓷器,颁发证书并给予一千元奖励。这一举动体现了农民对国家文物的责任感。瓷器进入展柜,成为重点展品。 五代耀州窑青釉刻花提梁倒流壶的发现,突显了民间文物保护的重要性。彬县地区古窑址众多,类似出土物反映了古代瓷业繁荣。瓷器价值在于其历史性和工艺性,目前估价高达数亿元。博物馆展览让更多人了解其背景,吸引历史研究者。 晁日兆的故事在报刊传播,强调普通人参与文物保护的作用。农村发现古物常见,但正确处理需专业指导。高立勋的介入,推动了鉴定过程,避免了遗失。瓷器作为镇馆之宝,保存完好,釉色光泽,图案精美。 它见证了从民间到国家的转变过程。彬县古城墙遗迹至今存在,提醒人们历史遗存的潜在价值。这样的发现,促进了地方文物普查工作。晁日兆家庭获表彰,生活未大变,但贡献被认可。文物保护需全社会参与,避免私藏或破坏。

用户10xxx72

从此男主过上了一天一巴掌的日子