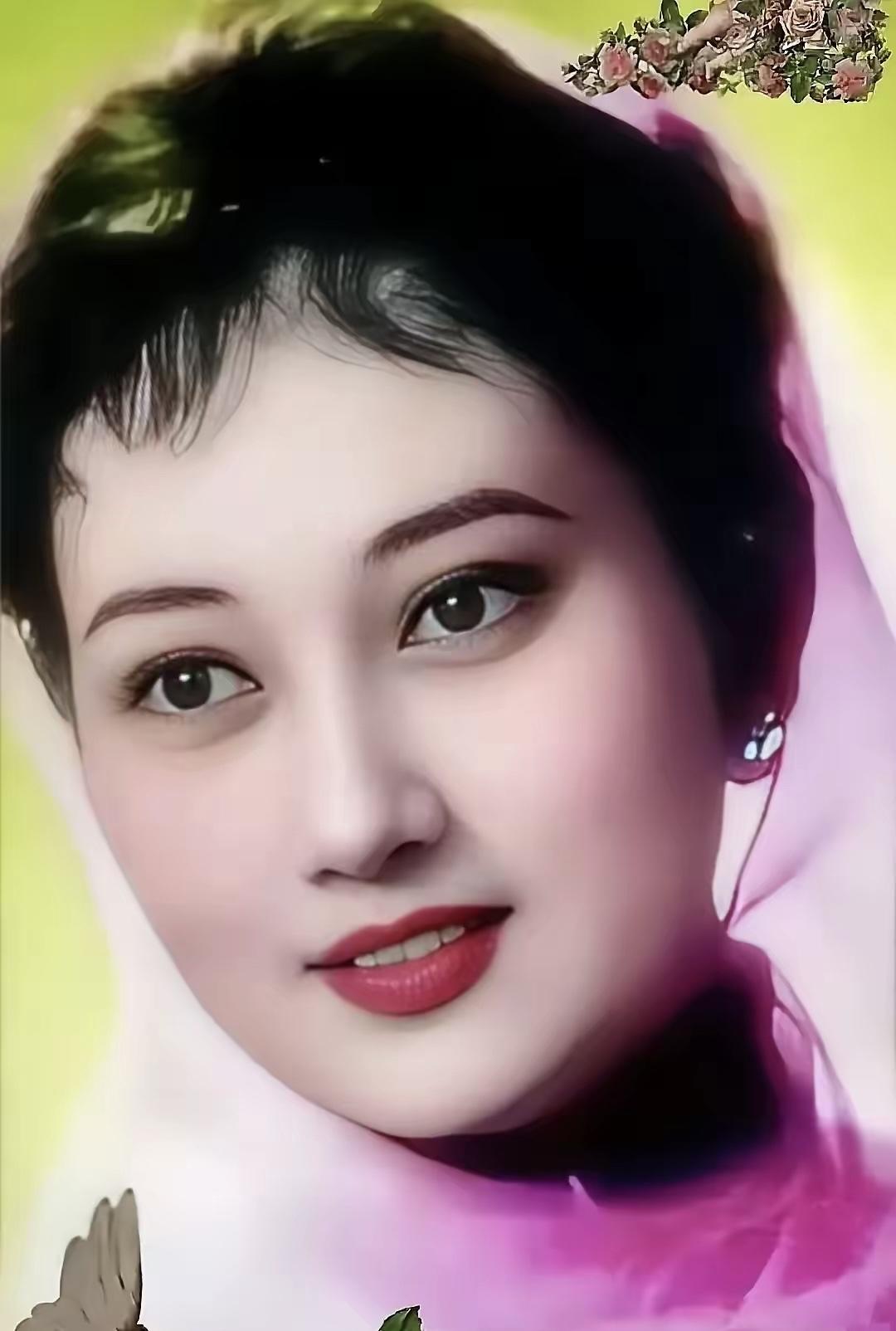

1966年下半年,八一厂已经很乱了。当时,在厂里私底下流传着一句话:“男的,不如女的,老的,不如少的。”这话说的是谁呢?说的就是王晓棠。 那是个风云突变、人如浮萍的年代。 1966年夏天还没完全过去,八一电影制片厂早已不是往日创作艺术的热土,而成了一座风声鹤唳的角斗场。 大学报贴满墙壁,批斗会日日召开,昨天还一起谈戏说笑的同事,今天就可能变成“揪斗对象”。 厂里的老领导、老骨干,陈播、冯毅夫、严寄洲、王冰、张加毅,被统称为“陈冯严王张”,最先被打倒、被审查、被扣上帽子。 昨日还是电影事业的奠基人,一夜之间却成了被批斗、挂牌、游街的对象。 就是在那样一个是非颠倒、人心惶惶的年代,一句悄然流传的俗语,却道出了某种令人深思的现实:“男的,不如女的;老的,不如少的。” 这话,明里暗里指向的,正是当时年仅三十出头、却已名扬天下的电影演员,王晓棠。 这话表面上说得隐晦,实则指向非常明确。 她当时虽已是家喻户晓的电影明星《英雄虎胆》中那个跳着伦巴、眼波流转的女特务阿兰,《野火春风斗古城》中坚毅勇敢的金环、银环,都出自她的演绎。 而当时,王晓棠因为年纪尚轻、女性身份,且未直接参与厂内行政管理,暂时未被卷入漩涡中心。 但她清楚意识到自己早已被无数双眼睛紧盯,只待她露出一丝“破绽”。 那时候的她,不但演出机会被全数取消,还被安排去扫厕所、清操场,天未亮就开始一天的劳役。 但更让她内心难以平静的,是看到曾经栽培自己的前辈们遭受不公。 尤其是严寄洲导演,当初拍《英雄虎胆》时,他曾耐心地陪她梳理人物,连一个眼神、一个步态都反复斟酌。 如今他却连一顿饱饭都难吃上。 王晓棠看在眼里,心中又痛又急。 于是某个夜色深沉的晚上,她悄悄揣上自家省下来的粮票和馒头,摸索至严导家中。 她不敢走大路,生怕被人撞见。 严导那时已被打倒,家里冷锅冷灶,连顿饱饭都难吃上。 门敲三声,严导慢慢探出脑袋。 严导见她先是一惊,随即眼眶发热,连说:“太危险了,你不该来!” 王晓棠二话不说,把粮票和馒头塞进他手里。 随后,轻声叮嘱:“您先吃饱,身体不能垮。别人若问起,就说从不认识我。” 然而,这样的事情终究难以瞒过所有人。 果然没过几天,就有人来找她“谈话”,逼她揭发严寄洲的“罪行”,要她站稳立场、划清界限。 王晓棠紧握双手,始终不肯随口诬陷。 她只反复坚定的说:“严导是个好导演,我没看出他有什么问题。” 就这么一句真话,让她从此跌入谷底。 演出机会全部取消,她被发配去扫大院、洗厕所,天不亮就要起床劳动。 有老同事悄悄劝她:“说两句应付一下,别太认真。” 她却摇头:“我要是胡说,对得起严导当初教我演戏时的苦心吗?” 即便是在扫地的日子里,她也保留着一份无声的抗争。 她总是把严寄洲常走的那条小道扫得干干净净。 有时远远看见年迈的严导被人押着走过,她会趁人不注意,快步靠近,往他口袋里迅速塞一颗水果糖。 那是她从自己嘴里省下来的,甜,或许能抵一时之苦。 多年后,有人问她怕不怕。 她说:“怎么不怕?但人不能没有良心。” 动荡结束后,王晓棠重返影坛,后来转型做导演,拍出《翔》《老乡》等佳作。 再后来,她担任八一厂长,1993年被授予少将军衔。 这一切都不是偶然,而是她用一生的坚持与专业换来的。 但她从不主动提起自己曾在危难中帮助老同志的事。 这些往事,还是严寄洲后来在接受采访时道出,人们才得知。 那个在银幕上光芒四射的女演员,现实中同样有脊梁、有风骨。 她童年逃难、少年学戏,并不是为了一夜成名,而是为了一碗饭、一条路。 她是从生活的粗粝中摸爬滚打出来的,所以她不怕苦、不信邪、不低头。 而王晓棠,她眼中的光,从未因时代的跌宕而熄灭。 那是一个真正的人民艺术家,留给这个世界的不只是角色,更有一种精神的底气。 如今这个时代,我们总说“情商”“妥协”“圆融”,但回过头看王晓棠她们那一代人,尤其是她在1966年那句“男的不如女的,老的不如少的”背后所代表的勇气与坚守。 我们是否也该自问,当下是否还容得下这样的“硬气”与“风骨”? 你身边是否也有这样的人,平时不声不响,关键时刻却敢说真话、肯做事、不弯腰? 主要信源:(光明网——「明德风苑」王晓棠:永做党和人民的忠诚战士)