#手机充话费50元起充合理吗#【“充话费自由”去哪了?】近日,有不少用户向媒体“大风新闻”头条号反映,绝大部分可以充话费的支付平台,如微信、支付宝、云闪付等,都不再提供10元、20元的小额档位,页面直接从50元起跳,有的甚至要求100元起充。原本“随用随充”的灵活性正在消失,“充话费自由”仿佛成为过去式。

对于经常充大额话费的人而言,这种变化看似无关痛痒,但高额充值门槛忽视了中国消费者的基本权益和多层次需求。

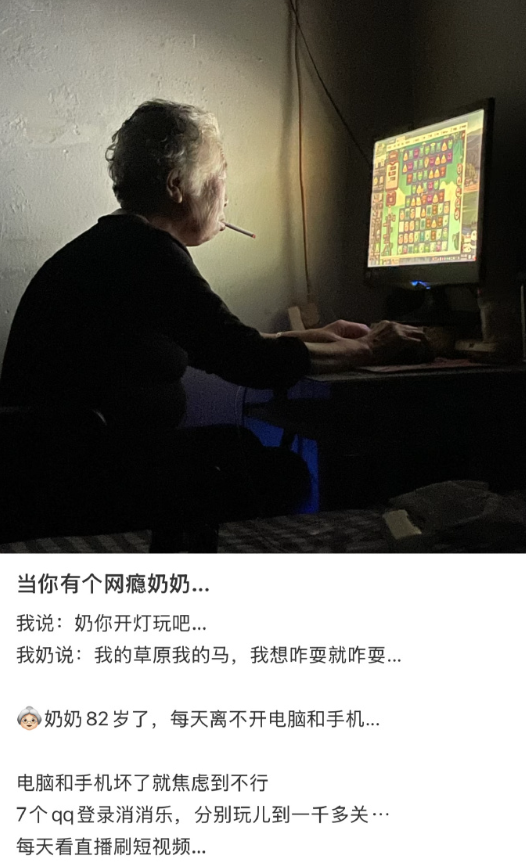

有的学生可能只需要每月30元左右的基础套餐;有的老年人使用手机频率低,10元话费便能支撑数周;备用号码持有者更是无需大额充值。

对他们来说,原本每月十几、二十几元就能满足基本通信需求,如今却不得不一次性地掏出五十、一百,这不仅是资金的额外占用,更让人感到消费自主权被无声剥夺。

媒体随后深入调查发现,“话费自由”被剥夺的原因,竟成了“罗生门”。几大支付平台,都把球踢给了运营商,回复称:“充值面额由各大运营商提供”“都是运营商上传设置的”“要联系对应运营商客服咨询”……

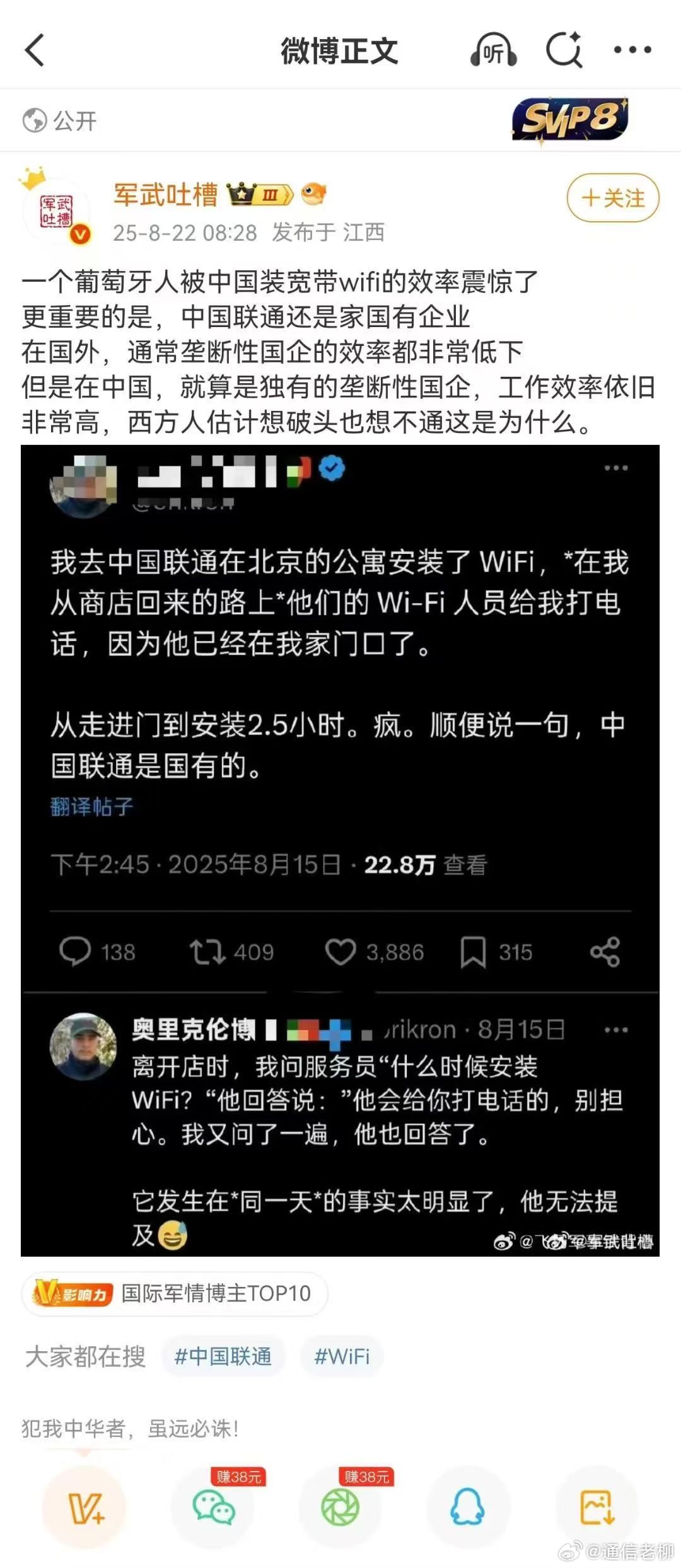

运营商则把球踢了回来,中国电信客服称:“都是平台设置的,具体要问平台。”中国移动客服则解释,虽然微信小程序虽注明“移动话费充值官方平台”,实际属于微信平台。中国联通的回复更暧昧,微信小程序其实“并不全属于联通官方,只能说有官方的成分”。

这也许倒从侧面证明了,无论是运营商还是平台客服,都能意识到,充话费门槛是对消费者权益的侵害。

无论责任最终如何认定,事实是,三大运营商的APP上,都可以按任意金额充值话费。可见,实现自定义金额充值并无任何技术障碍,也未必就会带来多大的运营成本、结算成本。

问题恐怕不在于“不能”,而在于“不愿”。

对于运营商来说,APP的充值功能更完善、更便利,确实可以吸引用户使用。但用户不仅有小额充值的自由,更有选择是否使用APP的自由。

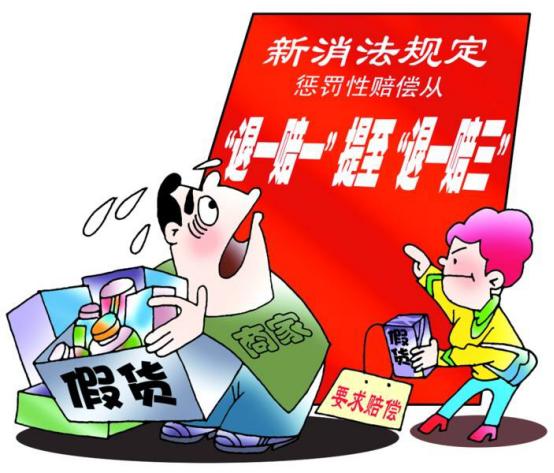

上海博和汉商律师事务所合伙人邬杉告诉观察者网,话费充值本身属于“接受服务”的范畴,用户作为消费者当然有权选择“小额充值”或“自定义金额充值”。运营商通过第三方平台设置最低起充金额的行为,实际上违反《消费者权益保护法》第9条规定,限制了用户的选择空间,侵犯了消费者的自主选择权。

对于有些消费者提出,门槛设置涉嫌“强制消费”的问题,邬杉律师解释说,《消费者权益保护法》中的“强迫交易”一般需满足“强制或变相强制消费者接受商品或服务”。如运营商关闭了所有小额充值通道(如官方App、小程序、线下营业厅),属于“变相强制”用户接受50元起充,应构成“强迫交易”;如运营商仅是限制了部分充值通道(如微信50元起,但官方App可小额充值),用户仍可通过其他渠道选择小额充值、自定义充值的,则尚不构成“强迫交易”。

但特别需要注意的是,充值门槛设置对一些“数字弱势群体”影响更大,而他们往往与话费低消费人群有相当的重合。他们对手机上的各种操作与设置并不熟悉,无法找到小额充值、30元自动充的渠道,甚至都不知道有运营商APP。看似中性的“规则调整”,实则加剧了“数字不平等”。

守住“话费自由”,其实并不难。运营商与平台完全可以在保留高额档位的同时,继续提供10元、20元的基础选项,让有需求的群体能按需选择。这样的安排能体现对消费者的尊重,也符合数字时代普惠服务的方向。

对于各地监管部门而言,完善数字普惠,并非小事,仅给出向企业客服咨询的建议,或一个“按属地管理”的说法,恐怕是不够的,要从调查厘清“罗生门”背后的真相入手,该处罚的处罚、该整改的整改。

“用户至上”是服务业的通行法则,消费自由并不是奢侈,而是最基本的消费者体验。企业若是仅从自身垄断地位、利润或者推广自家APP出发,忽视了微小却真实的民生需求,最终受损的将不仅是消费者的好感,还有整个行业的信任基础。

![爸妈私自买了丑手机给我哭了一天[哭哭]](http://image.uczzd.cn/2694720874398474871.jpg?id=0)