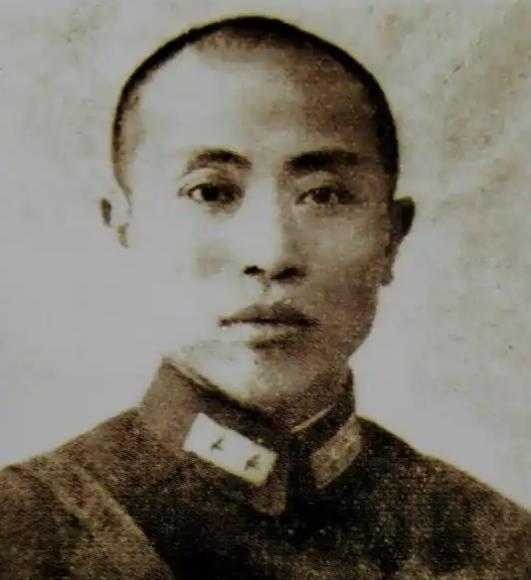

[微风]看完阅兵后,孙立人将军后人提出请求,希望能尽快将将军的棺木运回家乡安葬。 当孙立人将军的后人在看完阅兵后,提出希望将将军的棺木运回家乡安葬时,现场一片哗然。许多人这才惊觉,这位抗日名将的灵柩竟然还没入土为安,自1990年去世以来,就一直停放在台湾自家果园的台子上,四周杂草丛生,连块正式的墓碑都没有,这一放就是整整35年。 人们面面相觑,心中涌起无数疑问:为什么一位战功赫赫的将军,身后事竟如此凄凉?这背后,藏着怎样的故事? 孙立人将军生于安徽庐江金牛镇,一个普通的农家小院,却走出了一位不平凡的军事天才。他年轻时先考入清华大学,后来远赴美国深造,在普渡大学打下工程基础,又转入弗吉尼亚军事学院磨砺军事才能。这段经历塑造了他独特的指挥风格,独创的“孙氏操典”让部队纪律严明、训练有素。 抗日战争爆发后,他率部参加淞沪会战,在枪林弹雨中坚守阵地,但真正让他名扬天下的,是1942年的缅甸战场。作为中国远征军的核心将领,他率领新编第38师深入丛林,在仁安羌一战中以少胜多,击溃日军精锐,被外界誉为“丛林之虎”和“东方隆美尔”。 那场战役中,他指挥若定,士兵们如猛虎下山,将日军打得溃不成军,成为中国军史上的传奇。这些辉煌战绩,本该让他享受荣光,却也为后来的命运埋下了伏笔。 然而,命运弄人。抗战胜利后,孙立人将军的仕途却急转直下。1950年,他一度担任“陆军总司令”兼“台湾防卫总司令”,晋升为“陆军二级上将”,看似风光无限。但短短四年后,1954年6月,蒋介石以任期届满为由免去了他的职务。 紧接着,一场突如其来的“孙立人事件”将他卷入政治漩涡,从此被软禁长达33年。软禁期间,他失去了自由,只能在家中小院踱步,昔日的战场英雄变成了笼中困兽。 这段漫长的岁月里,他默默承受着孤独与委屈,却从未公开抱怨。直到1988年,他才重获自由,但身体已大不如前,两年后便与世长辞。 他生前曾交代:不葬大陆,永不入土 这软禁的经历,或许正是他灵柩迟迟未能归乡的深层原因——政治阴影笼罩下,身后事也变得复杂而敏感。 将军的后代们,如今已各自在人生道路上绽放光彩。大女儿孙中平继承了父亲的聪慧,远赴美国康乃尔大学攻读材料工程博士,学成后回到台湾,在半导体行业深耕多年,现任台积电副总经理,带领团队攻克技术难关。 长子孙安平则选择了物理学之路,先在台湾清华大学取得硕士学位,又赴美国南加州大学深造,专注于材料科学研究。兄妹俩虽身处科技前沿,却始终心系父亲。 他们从小听着父亲的英雄故事长大,深知将军对家乡安徽庐江的眷恋。如今,他们提出运棺归乡的请求,不仅是出于孝心,更是对父亲遗愿的尊重。 这份请求背后,藏着多少未言的思念?或许,阅兵仪式上的庄严场面,触动了他们心底最柔软的角落。 回到台湾的果园,将军的灵柩就停放在一个简陋的台子上,四周杂草疯长,几乎淹没了一切。没有墓碑,没有祭奠,只有风吹过时发出的沙沙声,仿佛在诉说着35年的等待。 1990年将军去世后,灵柩便一直搁置于此,原因众说纷纭:有人说是政治因素阻碍,有人说是家族内部纠葛,但真相始终模糊不清。果园里的果树年复一年结果,却无人敢动这片“禁地”。 偶尔有老部下偷偷前来祭拜,也只能在远处鞠躬,泪流满面。时光荏苒,杂草丛生的景象,成了将军身后凄凉的缩影。这漫长的搁置,会不会让归乡之路更加崎岖? 35年的光阴,如白驹过隙。果园里的杂草见证着岁月的流逝,而将军的英灵仍在等待归途。后人的请求,像一缕春风,吹散了笼罩多年的迷雾。人们开始重新审视这位将军的一生:从安徽庐江的农家少年,到清华园的学子,再到缅甸战场的英雄,最后在软禁中默默离世。 他的故事,是那个动荡时代的缩影,充满了荣耀与遗憾。如今,棺木能否早日回到家乡,让将军魂归故里?这不仅是后人的心愿,也是无数人的期盼。时间会给出答案,但等待中的每一刻,都让人心潮澎湃。